【事案】

オートバイで交差点直進中、対抗右折自動車と衝突、その衝撃で左側路外に逸脱、転倒した。受傷から、両手首、左膝、右足首、臀部に強烈な痛みが生じる。

【問題点】

当初の診断名が右橈骨遠位端骨折、左手関節部挫傷・打撲となっていたが、その後すぐに自宅近くの病院に転院し、左手に関しては左有鈎骨骨折、左膝捻挫の各診断となった。ところが、その時点では前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が記載されていなかった。事故から2カ月経過後、ようやく左前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が確認できた。その後、PTSD、網膜裂孔等次々に診断が増えていくことになった。

相談会では、現在の症状の確認と手持ちのすべての画像を確認することから始まった。網膜裂孔についてはすでに後遺障害診断書にまとめられていたが、診断書や症状を確認して、PTSDと共に等級は認められない可能性を説明し、残りの両手首の疼痛・可動域制限、左膝の疼痛と不安定感、右足首の疼痛でそれぞれ等級を確保すべきと説明した。

また、転勤で地元を離れて東京に住むことになったため、手術・検査が可能な治療先の確保も急いだ。

【立証ポイント】

膝のMRIを確認したが明確に映っておらず、専門医に診て頂く必要があった。大阪まで病院同行したが、地元の主治医は下肢の治療についてはあまり関心を示さず、膝や足関節の専門医の紹介状は書いて頂けなかった。症状固定をする前にどうしても下肢について検査をする必要があったこと、また引越し先で本格的な治療をする必要があったことから、なんとしても紹介して頂く必要があった。そこで、主治医に以前リハビリのために紹介して頂いた東京の整形外科へ行き、下肢の治療の必要性を本人と共に伝え、膝についての専門医の紹介状を入手することができた。ひとまず膝について先に診察、検査を実施して頂くことに成功する。

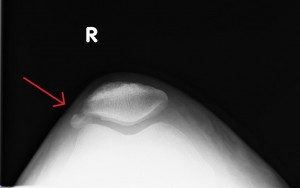

検査の結果、膝の動揺性がわずかに認められた。専門医は後遺障害診断書は書けないが、検査や手術の内容等を診断書に記載頂けた。診断書完成後、地元の主治医に診断書を持参し、後遺障害診断書をまとめて頂くことになる。しかし、膝の動揺性の検査方法がニーラックスによるストレス撮影によるものであった。ニーラックスは自賠責手続上参考程度にしか使われない傾向があったため、本来はストレスXP撮影が望ましかった。やむを得ず、本人にリハビリ先で撮影した、手で引っ張ったストレスXPを出すことになった。これらを検査資料を地元の主治医に持参し、診断書をまとめた。

← ニーラックス

← ニーラックス

申請から約4ヶ月後、苦労の末14級9号が認定される。

※ 併合の為、分離しています。

(平成29年3月)

続きを読む »

【問題点】

【問題点】 【問題点】

【問題点】

【問題点】

【問題点】 【問題点】

【問題点】 結果は高度な不安定性を示す靭帯損傷はなし、短縮障害についても伸展硬縮の程度から認められなかった。それでも関節面の不整等から不安定性をある程度勘案し、12級7号に変更していただいた。結局、「局部に頑固な神経症状を残すもの」から「下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」へ、障害の系統を正したことになった。

号の変更は稀にある再申請だが、非常に重要な仕事である。13号が7号になれば、逸失利益の大幅な増加が見込まれるからである。

(平成25年12月)

結果は高度な不安定性を示す靭帯損傷はなし、短縮障害についても伸展硬縮の程度から認められなかった。それでも関節面の不整等から不安定性をある程度勘案し、12級7号に変更していただいた。結局、「局部に頑固な神経症状を残すもの」から「下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」へ、障害の系統を正したことになった。

号の変更は稀にある再申請だが、非常に重要な仕事である。13号が7号になれば、逸失利益の大幅な増加が見込まれるからである。

(平成25年12月)

レントゲン画像を丹念に確認したところ、膝蓋骨(膝のお皿)の骨折部にゆ合不良と転位がみられた。またMRI検査により半月板の損傷及び、前十字靭帯の軽度損傷も確認できた。これら、器質的損傷を主張し12級へ変更させることに成功した。もちろん、専門医の画像鑑定を添付したが、相談会における私たちの1次的な画像読影が功を奏したと言える。

レントゲン画像を丹念に確認したところ、膝蓋骨(膝のお皿)の骨折部にゆ合不良と転位がみられた。またMRI検査により半月板の損傷及び、前十字靭帯の軽度損傷も確認できた。これら、器質的損傷を主張し12級へ変更させることに成功した。もちろん、専門医の画像鑑定を添付したが、相談会における私たちの1次的な画像読影が功を奏したと言える。

(平成26年12月)

(平成26年12月)