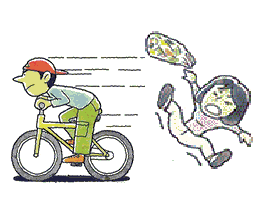

【事案】

T字路を自転車にて走行中、前方不注意の自動車と出合い頭衝突し転倒し、右脛骨プラトー骨折となる。救急搬送された後、観血的整復固定術(スクリュー固定)を受ける。

【問題点】

相手の任意保険がタクシー共済であった。共済の担当者ではなく、タクシー会社の担当が窓口のよう。当方にも過失があるので仕方ないが、健康保険の使用を強く求められ、なにかと治療費の支払いを渋られたり、病院を変えるよう促されることもあり・・明らかに自賠責保険内の支払いを目指す動き。このような対応、タクシー共済ではよくあること。早急に連携弁護士を介入させ、タクシー共済をけん制した。

その後、折悪く新型コロナが拡大、なかなか抜釘手術に踏み出せない状態が続き、事故から1年半を費やした。

【立証ポイント】

骨折後、痛くても歩く努力や、熱心なリハビリの成果もあり、可動域制限は殆どみられない程の回復となった。ただし、靭帯や半月板も軽度ながら損傷しており、筋力低下も著明であり、抜釘後は膝関節の動揺性も視野に、少なくとも複合損傷から神経症状の残存を追った。

(運よく膝の専門医である)主治医から骨折状態を入念に聞いたのち、骨折時から現在までの関節面の画像打出し、ケガ部分の画像打出しを作成した。見事、器質的変化を残す神経症状が認められ、貴重な12級13号が認定された。

(令和2年11月)

【問題点】

【問題点】

【立証ポイント】

【立証ポイント】

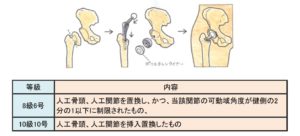

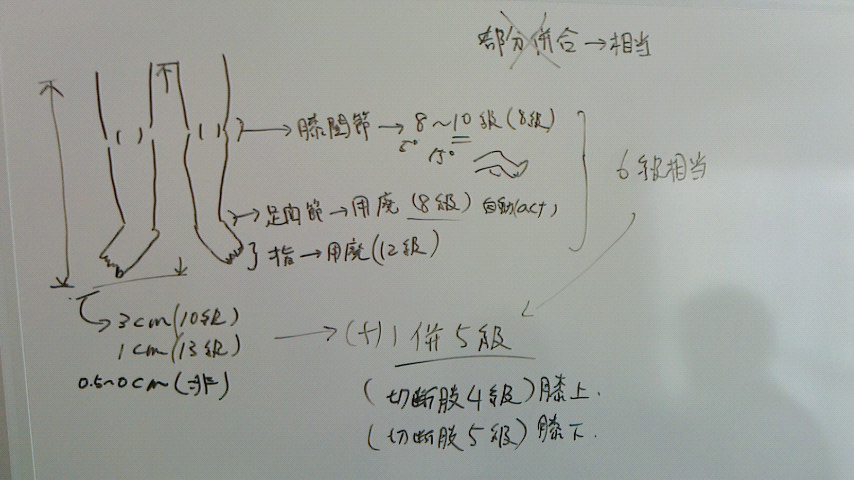

右下肢は感染症を避けることができたものの、膝関節の手術を繰り返すことになった。まず、骨癒合を優先し、完全に膝関節の可動を犠牲にプレート固定した。後にわずかの可動を得る為に受動術を施行、その結果、覚悟はしていたが動揺性を帯びることなった。このように、出来るだけの回復を期してあらゆる治療法を検討、治療の目処がつくまで、つまり症状固定までおよそ4年を要した。

【問題点】

右下肢は感染症を避けることができたものの、膝関節の手術を繰り返すことになった。まず、骨癒合を優先し、完全に膝関節の可動を犠牲にプレート固定した。後にわずかの可動を得る為に受動術を施行、その結果、覚悟はしていたが動揺性を帯びることなった。このように、出来るだけの回復を期してあらゆる治療法を検討、治療の目処がつくまで、つまり症状固定までおよそ4年を要した。

【問題点】 神経系の検査は当然に実施

神経系の検査は当然に実施 【問題点】

【問題点】

結果、膝の動揺性は認められ、12級7号が認定された。

結果、膝の動揺性は認められ、12級7号が認定された。 この設計図通りの認定に導くため、すっかり馴染みとなった専門医の診断に立会い、綿密な打合せを行った。続いて理学療法士の可動域計測にも立会って計測をフォローした。5病院の診断書・レセプト・検査データ・画像CDを集積し、数十枚の写真を撮り、4Pの申述書を作成、提出書類は電話帳2冊分の厚さに。

この設計図通りの認定に導くため、すっかり馴染みとなった専門医の診断に立会い、綿密な打合せを行った。続いて理学療法士の可動域計測にも立会って計測をフォローした。5病院の診断書・レセプト・検査データ・画像CDを集積し、数十枚の写真を撮り、4Pの申述書を作成、提出書類は電話帳2冊分の厚さに。