【事案】

自動車運転中、交差点において、一時停止違反の相手車両に横から激突された事案。

【問題点】

特になし。

【立証ポイント】

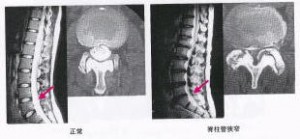

受傷時・最終診察時2回のMRIで共通してC5/6椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄が認められ、同レベルにおいて脊髄輝度変化も認められたもの。神経症状は健反射亢進、自覚症状も終始一貫しており、労災指定病院らしく医師の診断も認定基準を理解したもので、教科書通りの12級13号であった。

(平成23年6月)

【事案】

自動車運転中、交差点において、一時停止違反の相手車両に横から激突された事案。

【問題点】

特になし。

【立証ポイント】

受傷時・最終診察時2回のMRIで共通してC5/6椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄が認められ、同レベルにおいて脊髄輝度変化も認められたもの。神経症状は健反射亢進、自覚症状も終始一貫しており、労災指定病院らしく医師の診断も認定基準を理解したもので、教科書通りの12級13号であった。

(平成23年6月)

【事案】

バイク事故によって足関節内果骨折。

内果とは内側のくるぶしです

内果とは内側のくるぶしです

【問題点】

加害者側の保険会社は事故後すぐに自賠責のパンフレットを被害者に送付し、以後、放置。時効直前で受任。

【立証ポイント】

器質的損傷は明らかで当然に12級7号が認定され、その旨被害者本人が加害者側保険会社に連絡したところ「その件は既に解決しています」とのこと。 即弁護士に依頼したのは言うまでも無い。

(平成20年4月)

【事案】

3台玉突き事故の被害者。

【問題点】

MRI膨隆所見。

【立証ポイント】

自覚症状として「右拇指周辺のシビレ」があり、画像所見として「C5/6椎間板の後方膨隆、頚髄の扁平化(硬膜のう圧迫あり)」との記載はあるものの、突出で無いこと及び神経学的異常所見が存在しないことを理由に他覚的に証明されてはいないとの判断。最終的には、経年性の変性所見及び治療経過から14級9号の認定。(平成21年12月)

【事案】

原付の運転中、対向車線にはみ出したトラックと正面衝突したもの。

【問題点】

高次脳機能障害に関連するほぼ全ての障害を抱える状況だが、寝たきりではないという点で「随時(2級)」か「常時(1級)」かが争点となる。

【立証ポイント】

【立証ポイント】

てんかん発作が重篤であったため、事実の証明を積み重ね「確かに寝たきりでは無いが発作が怖く常に目を離すことが出来ない」と主張して被害者請求を行うものの、自賠・労災ともに2級の認定。実態上「随時」ではなく「常時」であるのは明らかであると異議申し立てを行ったが、当事務所対応以前の主治医作成の診断書にあった「週1回程度発作発生」という記載が焦点として浮かび上がり、医師に依頼するも訂正拒否され、等級変更の障害となる。訴訟の中で常時性を訴えていくということで群馬県内の弁護士に引継ぎを行った。

(平成20年2月)★ チーム110担当

【事案】

自動車運転中、トラックに追突され、右足を強烈に打ち付け、強度の捻挫をした事案。

【問題点】

打撲・捻挫はあるものの骨折・脱臼に至っておらず、可動域の制限はあるものの後遺障害等級に認定されるかは未知数。

【立証ポイント】

骨折等の器質的損傷が無い事案ながら、①事故そのものの重大性、②一貫した治療実績、③「右足関節拘縮の原因は受傷後3ヶ月に亘るギプス装着が原因」との医師の説明、これら資料収集を中心に丹念に立証し、認定に至った。

通常、捻挫の類は後遺症なく治るものであり、可動域制限は認められない。本例はその例外である。

(平成20年10月)

【事案】 信号待ちのところ、トラックに追突され、ムチ打ちとなる。首から肩にかけてのこわばりと手先の痺れが残存した。

【問題点】 画像、神経症状に目立った所見は得られず、主治医も診断書にジャクソン、スパ-リングテストをやっていないのに陰性(神経症状なし)と書き込んでいた。そのままの状態で事前認定(相手保険会社に提出)してしまった。

【立証ポイント】 担当者に聞いたら「まだ自賠責調査事務所に申請していない」とのこと、急いで診断書を返却してもらい、さらに神経症状の検査を実施、ジャクソン、スパーとも陽性の結果をもって被害者請求を行う。30日で14級9号の認定となった。担当者の社内的な責任が心配である。(平成23年6月)

【事案】

歩行中に車に撥ね飛ばされたもの。頭蓋骨骨折、急性硬膜外血腫との傷病名で、受傷直後に丸1日に渡る意識障害あり。

【問題点】

その後の症状改善著しいものの、家族から詳しく日常生活の状況についてヒアリングしたところ、高次脳機能障害の代表的症状である記銘力低下が見られた。

【立証ポイント】

【立証ポイント】

WAIS-Rにおいて言語性・動作性に差が無く、数値としても正常範囲であったこと、症状固定時点でほぼ事故前の日常生活を取り戻していたこと、労災の認定も9級であったことなどから話し合いの結果9級10号で最終確定とした。

(平成19年2月)★ チーム110担当

【事案】

自転車走行中、自動車と衝突、顔面から転倒した。

【問題点】

線状痕の濃淡が焦点となる。薄いものは長さに含めない、という独自の解釈をする主治医による計測では2.7センチ。

【立証ポイント】

そこにあるものは長さに含めて診断する、という別の医師による計測では2箇所の線状痕を合計して3.7センチ。面接を経た自賠責の判断は12級15号であった。

(平成21年1月) ★ チーム110担当

【事案】

歩道で信号待ちの時、居眠り運転の自動車に跳ねられ脛骨、腓骨とも骨幹部骨折した。手術は合計3回に及び、骨の癒合は良好であった。 その後のリハビリ中、足に踏ん張りが効かない為、股関節も脱臼骨折を併発し、治療は長期にわたった。

【問題点】

腓骨不全麻痺による可動域制限は、足関節10級、足指12級であった。加えて、股関節の痛みで12級で併合8級の状態で相談にみえた。ケガの重篤度から8級は軽いと思い、症状を洗い直した上、異議申立を行った。

【立証ポイント】

腓骨神経不全麻痺は10級→8級にすべく神経伝達速度検査を行い誘導不能の結果を取得したが、可動域に若干の残存を認め、用廃の8級には届かなかった。しかし、膝関節の拘縮に注目、脚の短縮障害もあわせて主張した結果、この1cmの短縮が認められ13級を新たに取得、併合7級に漕ぎ着けた。

(平成23年3月)

(平成23年3月)

【事案】

自転車で交差点を横断中、自動車に跳ねられ腰を強く打つ。治療は長期に渡り、腰痛と歩行困難、排尿障害が残存する。

【問題点】

高齢の為、ある程度脊柱管狭窄は既存と思われ、また加齢による身体能力の落ち込みは事故による後遺障害に結びつかない懸念があった。画像所見も判然とせず、保険会社も後遺障害はないものと示談を迫っていた。

【立証ポイント】

基本通り主治医に神経症状の検査・測定を依頼、必要かつ綿密な検査を行った結果、年齢による変形はあるもの事故外傷であることを立証、12級に至った。保険会社担当者もこの結果に驚愕、紛争センターで素因減額を主張も、正式に認定された等級に虚しい抵抗となった。

(平成23年1月)

【事案】

歩道を歩行中、後方から車に跳ねられ、頭蓋骨骨折、硬膜下血腫となった。手術は成功し命は取り留めるものの、記憶障害、認知障害、性格変化、左半身麻痺が残存する。

【問題点】

高齢ということもあり、認知障害の程度が厳しく評価されることを予想。また「話すこと」については健常者と変わらない為、口語障害は起こっておらず、その辺もマイナス評価につながりかねない懸念もあった。

【立証ポイント】

主治医の全面的な協力の下、遂行能力の検査を補強、ウィスコンシン・カード・ソーティング検査、パサート、TMTテストを行う。また立証ビデオの作成し日常生活をつぶさに観察してもらった。画像もCT、MRI、MRA、テンソールをそろえ、すべてにおいて万全を期し、間違いのない認定に導いた。

(平成23年6月)

(平成23年6月)