【事案】

バイクで直進中、急な車線変更をしてきた自動車に衝突され受傷する。直後から腰と膝の痛みに悩まされた。

【問題点】

自動車と接触したものの転倒せず、踏ん張った際に痛めたとの事で、バイクの損傷箇所も言われなければ分からない程度であった。これは小破=軽微な事故に分類される。およそ、14級の認定すら困難に感じた。 【立証ポイント】

痛みの残存はあるが、歩行や可動域、正座・胡坐など問題なく行うことができるため、MRI検査の実施は諦め、腰椎での14級9号のついでに膝を狙う方針とした。ご本人の意向により整形外科と整骨院を併用したため、整形外科単独での通院回数はそこまで多くはなかったが、1ヶ月程度で腰と両膝にそれぞれ14級が認定された。とくに、膝の認定は、大甘に感じた。

後遺障害に理解のある主治医だったため、今回の結果に繋がったように思われる。骨折なく、画像所見が乏しい被害者さんにとって、受傷機転や症状の一貫性・通院回数もさることながら、「病院選び」が1番重要なのではないだろうか。

(令和5年11月)

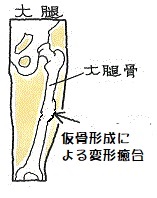

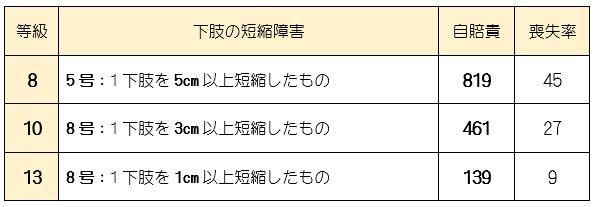

今後、成長とともに脚長差が広がり、再手術ということは考えにくいが、可能性はゼロとは言えない。その点、後遺障害認定を得たことで、ご両親も納得の解決へ向かうことができる。

(令和5年8月)

今後、成長とともに脚長差が広がり、再手術ということは考えにくいが、可能性はゼロとは言えない。その点、後遺障害認定を得たことで、ご両親も納得の解決へ向かうことができる。

(令和5年8月)

【問題点】

【問題点】