後の損害賠償上、「関節が曲がらない」機能障害の等級は67歳まで逸失利益を請求します。一方、「痛み」の神経症状は14級9号で5年、12級13号で10年と、上限の相場があります。関節の可動域に影響する骨折の場合、その癒合状態から、どうせ認定されるなら賠償金額が高騰する機能障害が望ましいという前提があります。

本件も機能障害の対象案件でした。しかし、67歳を過ぎた高齢者の場合、機能障害の上限を過ぎており、神経症状での認定であっても逸失利益に差が生じません。したがって、機能障害を克服するよう、リハビリを長く取る判断が良いのです。この判断こそ、正しい解決への道になります。

本件の場合、そもそも相談が遅かったので、結果論となりますが、なんとか13号でも良いので12級を確保することが課されました。

治療と賠償の両立こそ、秋葉事務所の務めです

治療と賠償の両立こそ、秋葉事務所の務めです

12級13号:脛骨高原骨折(70代男性・神奈川県)

【事案】

横断歩道を歩行・横断中、右折してきた対抗自動車に衝突され、受傷した。脛骨(すね)の膝下部分を骨折し、スクリューと鋼線で固定した。その後、リハビリを継続し、1年半が経過していた。 【問題点】

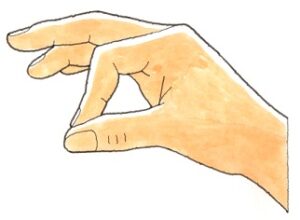

骨折と固定の状態から。膝関節の可動域制限で12級7号の対象であったと思う。しかし、長期のリハビリで改善となった点は良いが、14級に下げられた場合、賠償金の低下を甘受しなければならない。急ぎ、症状固定に進め、痛みなど諸症状から12級13号を目指すことにした。 【立証ポイント】

相談を受けてから直ちに病院同行した。改善良好ながら、「正座ができない」等、具体的な症状を診断書に記載頂き、12級へのアプローチを試みた。

結果、12級13号を容認頂いた。引き継いだ弁護士も、短い交渉で慰謝料満額と逸失利益もほぼ10年間にまとめた。可動域制限など残さず、改善させることが一番です。しかし、賠償金獲得との両立こそ完全解決と思います。

【立証ポイント】

【立証ポイント】 【立証ポイント】

【立証ポイント】

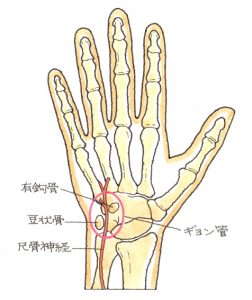

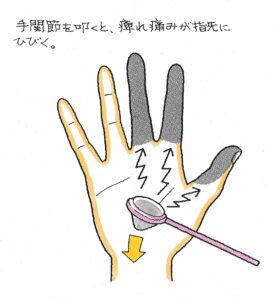

手のひら側のCT画像ですが、突起=鉤が骨折しているのが確認できます。有鈎骨の骨折により、ギヨン管症候群を発症します。

手のひら側のCT画像ですが、突起=鉤が骨折しているのが確認できます。有鈎骨の骨折により、ギヨン管症候群を発症します。

味覚にも減退がみられたが、微妙な減退から検査の負担を強いたとしても非該当が濃厚であるため、未実施とした。

味覚にも減退がみられたが、微妙な減退から検査の負担を強いたとしても非該当が濃厚であるため、未実施とした。 注目の判決?

注目の判決?

駐車場のネコちゃん

駐車場のネコちゃん

続きを読む »

続きを読む »

↑ 新しいスマホの試写を兼ねて記録しました。本日は急遽、都内での打合せでした。事務所から近場への移動は、珍しい移動になります。さらに今年は、事務所から徒歩圏内、近所の交差点で2件の事故受傷がありました。都心の事故は、意外と少ないものですが・・。

↑ 新しいスマホの試写を兼ねて記録しました。本日は急遽、都内での打合せでした。事務所から近場への移動は、珍しい移動になります。さらに今年は、事務所から徒歩圏内、近所の交差点で2件の事故受傷がありました。都心の事故は、意外と少ないものですが・・。