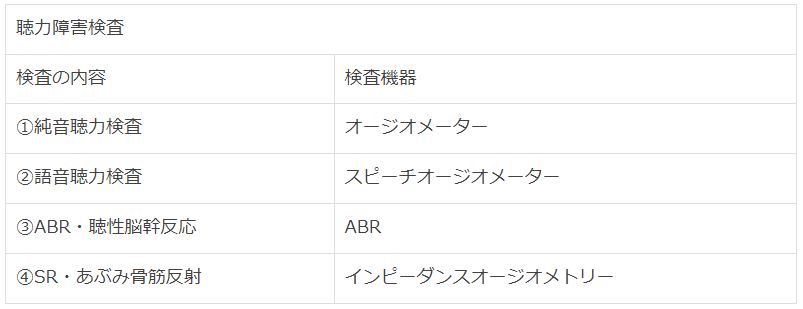

(3)難聴の検査と立証 <難聴を立証する他覚的な検査>

① 純音聴力検査

① 純音聴力検査

事故後の難聴は、純音聴力と語音聴力検査の2つのテストで、立証しなければなりません。

続きを読む »

続きを読む »

前回の外傷性鼓膜穿孔はじめ耳の中耳器官、内耳器官の損傷によって引き起こされた難聴、脳損傷による難聴、神経系統のダメージによるもの、原因不明や単に老化現象(加齢性難聴)によるもの・・実に様々な難聴を経験してきました。 頭部や耳に直接の損傷があれば、仮に検査が遅れても難聴は信用されます。ただし、むち打ち等、打撲・捻挫程度の診断名から難聴を訴える場合、その立証は困難を極めます。受傷初期からの訴えに加え、専門科の受診と検査の実施が必須です。

耳鼻科の受診が初期からで、症状の一貫性があれば、それなりに信憑性は保ちますので、等級級認定の余地を残します。逆に、3カ月も過ぎてからの耳鼻科受診では赤信号です。総じて、相談の遅れから手遅れになることも多いのです。 (1) 難聴の種類

難聴には「感音性」、「伝音性」、「混合性」、「機能性」があり、後遺障害診断書では、「機能性」以外の3つしか記載がありません。機能性は心因性と判断されます。そうでなければ、詐病も疑われます。 ○ 感音性難聴とは、内耳やそれよりも奥の中枢神経に障害がある場合に起こるとされています。特徴としては、高音域の音が聞こえにくくなったり、複数の音を一度に聞いたときに特定の音を聞き分けることが困難になります。主な原因としては先天性や老化、騒音によるもの、薬の副作用、頭部外傷、メニエール病などが考えられます。感音性難聴は治療によって回復することがあまりなく、補聴器を使用しても聴力を補うことは難しいとされています。 ○ 伝音性難聴とは、外耳や内耳が正常に機能しなくなり音が伝わりにくくなるものをいいます。中耳炎など主に内耳の疾患が原因とされていますが、耳小骨の奇形など先天的な原因も挙げられます。特徴としては、耳の閉塞感や通常の音が聞こえにくくなる(ただし、大きな音は聞こえることが多い)といった症状があります。伝音性難聴は手術や治療によって回復する可能性がありますし、補聴器などを使用すれば問題なく生活できるようです。 ○ この感音性と伝音性の要素を持ち合わせているのが混合性難聴です。 ○ 機能性難聴とは、器官に障害がないにもかかわらず、聞こえが悪くなるものをいいます。不安やストレス、自律神経の乱れなどが原因とされていますが、よく分かっていないのが現状です。一過性のものが多く、投薬などで経過をみることになります。自賠責の認定も遠くなります。 (2)難聴の後遺障害等級表

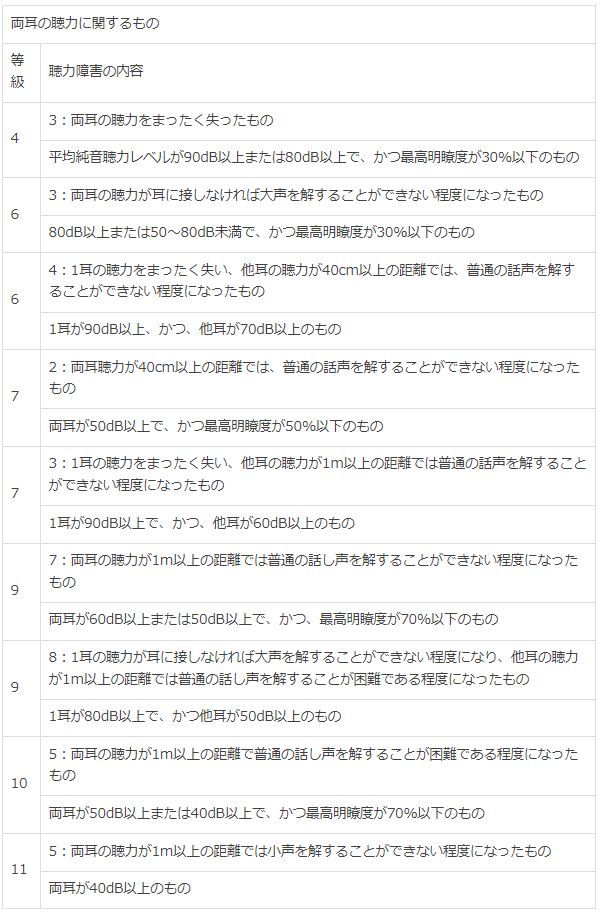

<難聴の後遺障害等級表>

外傷性鼓膜穿孔(こまくせんこう) ・・・いわゆる「鼓膜が破れた」ことになります。

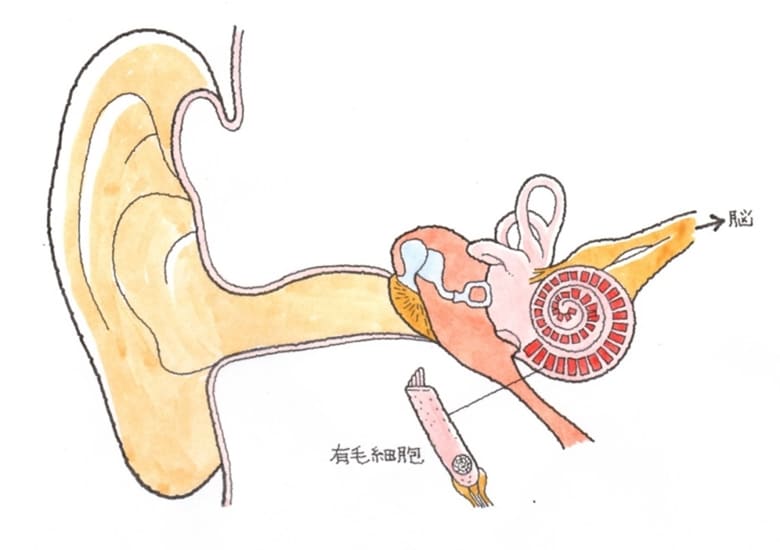

前回、③ 耳鳴りで音の流れと聞こえのメカニズムを解説しました。

1、ヒトが音を聞くとき、まず音が外耳から鼓膜に伝わります。

2、鼓膜は、音によって振動し、その振動は、つち骨・きぬた骨・あぶみ骨の耳小骨によって増幅され、

3、音は、内耳の蝸牛(かぎゅう)に届きます。

4、蝸牛は音を電気信号に変換し、聴神経を通じて脳に伝えることで、脳は音として認識するのです。

※ 蝸牛

音を感じ取る蝸牛の中は、リンパ液で満たされています。中耳から伝えられた振動はここで液体の波に変化し、液体の波は、有毛細胞によって電気信号に変換され、聴神経から大脳へ伝えられています。衝撃波により、鼓膜だけでなく耳小骨まで損傷することがあります。

続きを読む »

続きを読む »

(1)病態

耳の後遺障害では、耳鳴りの訴えがダントツです。秋葉事務所でも脳損傷や顔面の骨折など、明らかに耳・聴覚にダメージが予想されるケースはもちろん、むち打ちなどでも耳鳴りを立証してきました。実績ページをご覧いただくと後者の苦労がお分かりかと思います。

まずは、どうして耳鳴りが起こるのか?について・・

1、ヒトが音を聞くとき、まず音が外耳から鼓膜に伝わります。

2、鼓膜は、音によって振動し、その振動は、つち骨・きぬた骨・あぶみ骨の耳小骨によって増幅され、

3、音は、内耳の蝸牛(かぎゅう)に届きます。

4、 蝸牛は音を電気信号に変換し、聴神経を通じて脳に伝えることで、脳は音として認識するのです。

そして、耳鳴りとは、実際に、ジンジン、キィーンの音が鳴っているのではなく、脳が音を感知できないことにイライラし、電気信号を増幅しているのです。つまり、ヒトは、脳が反応して送り出している電気信号を耳鳴りと感じているのです。したがって、耳鳴りの基礎には、「聞こえないこと=難聴」が存在しているのです。

そして、耳鳴りとは、実際に、ジンジン、キィーンの音が鳴っているのではなく、脳が音を感知できないことにイライラし、電気信号を増幅しているのです。つまり、ヒトは、脳が反応して送り出している電気信号を耳鳴りと感じているのです。したがって、耳鳴りの基礎には、「聞こえないこと=難聴」が存在しているのです。

自賠責保険は難聴のない耳鳴りに原則、等級はつきません。 (2)症状

被害者の多くは、昼間はなにも感じないが、夜、布団に入るとジンジン、ザワザワとして眠りにつけないと訴えています。 秋葉事務所では、最初に耳鳴りの具合を以下のように質問します。

「耳鳴りは、”ざわざわ”ですか? それとも”キーン”でしょうか?」 ⇒ ざわざわの場合、事務所では「セミ系」と呼び、低周波域の耳鳴りと想定します。

⇒ キーンの場合、事務所では「金属系」と呼び、高周波域の耳鳴りと想定します。

稀に双方、併存(時によって変わる)被害者さんもおりましたが、おおよそ、二つに大別しています。 (3)治療

精神安定剤、ビタミン剤、血管拡張剤などの内服、内耳の神経細胞の異常興奮を静める目的で局所麻酔剤を静脈注射すること、95%の酸素に5%の炭酸ガスを混合したものを30分間吸入し、内耳の血流を改善する混合ガス治療、自律神経のバランスを取り戻し、血流を増加させる星状神経節ブロックなどが行われていますが、いずれも、対症療法であり、著効は期待できません。

最近では、治すよりも馴れる方向で様々な療法が研究されており、TRT療法は、その最たるものです。 ※ TRT、耳鳴り順応療法 耳鳴りの音に順応、馴化させるように脳を訓練する療法で、TCI、耳鳴り制御機器を使用します。 (4)後遺障害のポイント Ⅰ.

耳介裂創(じかいれっそう) 耳垂裂(じすいれつ)

(1)病態

(1)病態

○ 耳介裂創

耳介が強く擦られると、耳介血腫を引き起こすことは、前回で解説しています。前回は、耳介の強い擦過傷による耳介血腫でしたが、今回は、耳たぶが切れたもの、引き千切られたものを耳介裂創と呼びます。

続きを読む »

続きを読む »

耳介血腫(じかいけっしゅ)

(1)病態

(1)病態

耳介は、軟骨の上に、軟骨膜と皮膚を貼り付けたような形であり、耳介が強く擦られると、皮膚と軟骨の間が剥がれて隙間ができ、そこに血液が溜まって、紫色に腫れ上がります。溜まった血液=血腫が、軟骨への血液供給を遮り、軟骨は壊死して耳が変形するもので、傷病名は、耳介血腫といいます。

この変形は、力士耳、カリフラワー耳と呼ばれ、相撲、柔道、レスリング、ボクシング、ラグビーの選手によく見られます。確かに学生時代、柔道部の仲間にみられました。彼らは変形した耳を「餃子耳」と呼んでいました。

交通事故の場合、歩行者、自転車やバイクの運転者が転倒した際、路面に耳を挫創するケースが想定されます。 (2)治療

穿刺、吸引で血液を除去し、穿刺針を2週間ほど留置する方法や耳介の後面を切開、軟骨を除去することで、前面の血腫を除く形成術が実施されています。

隙間に溜まった血液は、注射針で吸い取っても、直ぐに、血液が溜まってくるのです。完璧に治癒させるには、隙間をなくす形成術を受けなければなりません。耳介血腫を繰り返すと、その隙間を埋めるように、軟骨が盛り上がり、耳介が変形します。耳介の変形では、形成術で、新しくできた軟骨を切除する治療となります。

放置すると、元に戻ることはありません。耳介は硬くなり、付け根が切れやすくなります。 ※ 耳介 耳介は、軟骨の折れ曲がるヒダにより、集音と音の方向性の確認に有効な役割を果たしています。耳たぶは、ヒダの凸凹で音の違いを拾い、共鳴させることにより、音を外耳道に送り込んでいます。耳介の後に手をかざすと、音が大きく聞こえるのですが、耳介は、集音作用の働きをしています。 「 私の耳は貝のから、海の響きをなつかしむ 」 フランスの詩人、ジャン・コクトーの詩を、堀口大学さんが訳したもので、心に響く2行の詩です。耳介は、貝殻に似ています。 (3)後遺障害のポイント

耳介裂創のところで、まとめて解説しています。 次回 ⇒ ② 耳介裂創

(4)後遺障害のポイント Ⅰ. 交通事故外傷では、上手に修復されたとしても、多くで、複視を残します。骨折部分や骨の欠片が、眼を動かす筋肉やその筋肉を支配している神経などを損傷させ、これらの筋肉などの損傷では、眼を上下左右に適切に動かせなくなり、モノが2重に見える複視が生じるのです。複視には正面視での複視、左右上下の複視の2種類があります。

検査には、ヘスコオルジメーター=ヘススクリーンを使用し、複像表のパターンで判断します。

検査には、ヘスコオルジメーター=ヘススクリーンを使用し、複像表のパターンで判断します。

ヘスコオルジメーター

ヘスコオルジメーター

複視の後遺障害の認定要件は、以下の3つとなります。 ① 本人が複視のあることを自覚していること、 ② 眼筋の麻痺など、複視を残す明らかな原因が認められること、 ③ ...

眼窩底骨折(がんかていこっせつ)

予想される障害 ⇒ 眼球運動障害・複視・視野障害・眼球陥凹・瞼裂狭小化・眼窩下神経領域の知覚障害

(1)病態

(1)病態

眼窩底は厚みが薄く、紙と例えられており、外傷で容易に損傷し、眼窩内容物が上顎洞に侵入することも頻繁です。しかし、生物学的には、これにより、眼球破裂を回避しているのです。

※ 眼窩内容物 眼窩とは、頭骨の前面にあって眼球が入り込む窪みですが、眼窩内容物とは、眼球や視神経・外眼筋・涙腺などの付属器神経、血管、脂肪などのことで、眼窩では、これらを収納し、保護しています。

眼窩を構成する骨は、頬骨、上顎骨、涙骨、篩骨、前頭骨、口蓋骨、蝶形骨の7つで、眼窩の上縁と下縁はそれぞれ前頭骨と上顎骨によって形成されています。前頭骨と上顎骨は、強度があり、骨折し難いのですが、眼窩底は厚みが薄く、とりわけ篩骨は、外傷で容易に骨折してしまいます。眼窩底破裂骨折は、吹き抜け骨折とも呼ばれ、特に、眼窩内側と眼窩底に多発しています。 (2)症状

ふきぬけ骨折では、眼窩内の出血が副鼻腔を介して鼻出血を生じることもあり、眼球運動障害、複視、 視野障害、眼球陥凹、瞼裂狭小化、眼窩下神経領域の知覚障害を発症することがあります。

交通事故では、歩行者、自転車、バイクの運転者に多く、顔面を強く打撲することで、発症しています。眼窩底破裂骨折では、事故直後に眼球が陥凹、あっという間に、眼窩内出血やまぶたの腫脹によって眼瞼が狭小化していき、ゾンビ状態となるのですが、これを目の当たりにした暴走族の彼女が、白目をむいて気絶したなんて、笑えないお話しも、無料相談会では聞かされています。しかし、眼球自体には、損傷がおよばないことがほとんどです。

直後の症状では、眼球の上転障害がみられ、これに伴う複視や視野障害、眼窩下神経領域の感覚障害により頬から上口唇のシビレ、眼球陥没、痛み、骨折部分の腫れ、皮下気腫、目の周りの青紫色のあざ、鼻出血、眼球下垂、球後血腫、眼球内陥、視野狭窄、吐き気などがあります。 ※ 球後出血 眼窩骨折では、骨折で傷ついた血管から出た血が溜まることがあり、これを球後出血と呼びます。そうなると、眼球や視神経、眼球に出入りする血管が圧迫されて視力障害を起こすことがあります。 ※ 眼球陥入、眼球内陥、眼球陥没 眼窩壁の骨折が広い範囲におよぶときは、眼球が眼窩の中に沈み込みます。このことを眼球陥入などと言います。 (3)検査・治療

検査は、顔面の単純XP、内側壁骨折に対してはCTが有効です。頭部CTでは、3DCTで眼球陥凹と内側壁骨折所見がハッキリと描出されます。頭部外傷では、MRI撮影も必要です。

眼窩底破裂骨折は、頭蓋骨骨折ですから、脳神経外科の対応が必要です。脳震盪、脳挫傷、眼窩下神経障害、視神経障害を合併することがあり、神経質な対応が必要です。

眼窩底骨折の治療は、骨折した部分の整復手術です。骨の損傷が軽度では、骨を整復して眼窩内容物を落ないように固定します。 手術が必要なのは、以下の2つです。 ① ...

比較したことはありませんが、秋葉事務所は日本で一番、病院同行している行政書士事務所ではないかと自負するところです。もちろん、保険会社側の医療調査員の足元には及びません。他業界を含めれば、お薬の営業=MRさんが圧倒的に一番でしょう。 病院窓口では、診断書や検査結果、画像の請求、カルテ開示など、諸々の手続きを行いますが、それら医療情報の開示請求は、治療費を払っている患者側の希望・権利より、病院側の許可・権利が重きを成します。患者側が自らの医療情報を求めても、病院がダメと言えばダメで、つまり、病院側に決定権があるかのようです。医師法では「理由がない限り、診断書を拒めない」としていますが、拒む理由など、医師が「治療上の理由」と言えば済みます。また、カルテは患者のものではなく、病院側の記録=病院のものですから、患者と言えども病院の許可が無ければ見ることさえできません。

このように、治療者側は特殊な立場です。お金を払った患者さんはお客様とは一線を画すもので、患者は自らお金を支払った書類ですら自由にならないのです。そのような弱い立場側に私達は立っていると思います。医師に対してはもちろん、窓口の医療事務員に対しても低頭平身、まるで媚びを売るように手続きをしているのです。

少し大げさに思えるかもしれませんが、それ位でちょうど良いのです。また、手続きを円滑進めるコツなども、数千件の経験から身に付いてくるものです。それを一つご披露しましょう。それは、笑いをとることです。それは、医師に限らず、医事課の職員や窓口の事務員に対して、ジョークを言います。それに対する反応をみて、ここは融通の利く病院か否かがわかります。経験上、ウケるまでに至らずとも、少しでも笑顔になれば、その後のやり取りはスムーズにいく傾向です。逆に、鉄仮面の反応ですと、何を言っても「病院のきまりですので」と、剣もほろほろの対応に終始されます。 先日は、神奈川県の病院同行でした。弊所に情報の無い初の病院で、窓口にて依頼者さんと画像や診断書の申請手続で、何枚もそれら申請書を書き込む手間に辟易しておりました。「何度もすみません」と言う窓口の事務員さんに対して、「これで手が腱鞘炎になったら、診察お願いします」と返しました。事務員さんは、にこっと「はい、その際は予約して下さい」と。・・・これで、以後の面倒な手続きや折衝は驚くほど軽快に進むことになります。逆に、まったく事務員さんの表情が変わらない場合、その病院はルールでがんじがらめ、あらゆる手続きに苦戦必至なのです。医師から職員まで、冗談一つ許さない雰囲気・・およそ、院長からして冷たい病院であることが多いようです。 初の病院、その対応・体制は如何に? まず、軽口やジョークで計っています。

ご相談はお早めに

先日、弊所にご相談のお電話があったのですが、初動に悩まれる方が多いように思います。そこで今回は、弊所の日常的な風景である具体的なやりとりを記載してみたいと思います。

ご相談者:「先月末に自転車で横断歩道を青信号で直進中、左折してきた車に巻き込まれるような形で衝突しました。医師からは全治3週間と言われ、打撲・捻挫の診断名がついています。また、脊柱管狭窄症とも言われています。」

佐藤:「そうでしたか。それは大変でしたね。お見舞い申し上げます。さて、脊柱管狭窄症というのは、交通事故外傷というよりも内在的なもの(つまり病気のようなもの)として捉えられてしまい、あまり好ましい表現ではありませんが、今回の事故前から、腰の治療で病院にかかっていたというようなことはありませんか?」

ご相談者:「実は、事故の前から腰が痛くてリハビリに通っています。通院している医師からは、腰の骨がずれていると言われていたので、今回の事故で後遺症が残るとも言われ、正直不安です。」

その後、事故の概要(加害者の加入保険会社や物損のことなど)を聴取します。

佐藤:「事故の概要は分かりました。ありがとうございます。さて、今回弊所へのご相談ということですが、どのようなことにお悩みでしょうか?」

ご相談者:「はい。今回の事故は退勤中だったので、労災の対象となるのではないかと思い、会社に相談したところ、労災を使っても問題ないという返事を頂きました。今回の事故の場合、労災を使用した方がいいのでしょうか?」

佐藤:「お悩みの件、承知しました。事故の状況がざっくりとしか分からないため、そこまで詳細に回答はできませんが、今回の事故では、双方とも青信号でご相談者様が横断歩道を走行していたということなので、10%の過失を言われる可能性がございます。過失が出る場合には、労災を適用し、少しでも治療費を圧縮した方がよろしいかと思います。

ご相談はお早めに

先日、弊所にご相談のお電話があったのですが、初動に悩まれる方が多いように思います。そこで今回は、弊所の日常的な風景である具体的なやりとりを記載してみたいと思います。

ご相談者:「先月末に自転車で横断歩道を青信号で直進中、左折してきた車に巻き込まれるような形で衝突しました。医師からは全治3週間と言われ、打撲・捻挫の診断名がついています。また、脊柱管狭窄症とも言われています。」

佐藤:「そうでしたか。それは大変でしたね。お見舞い申し上げます。さて、脊柱管狭窄症というのは、交通事故外傷というよりも内在的なもの(つまり病気のようなもの)として捉えられてしまい、あまり好ましい表現ではありませんが、今回の事故前から、腰の治療で病院にかかっていたというようなことはありませんか?」

ご相談者:「実は、事故の前から腰が痛くてリハビリに通っています。通院している医師からは、腰の骨がずれていると言われていたので、今回の事故で後遺症が残るとも言われ、正直不安です。」

その後、事故の概要(加害者の加入保険会社や物損のことなど)を聴取します。

佐藤:「事故の概要は分かりました。ありがとうございます。さて、今回弊所へのご相談ということですが、どのようなことにお悩みでしょうか?」

ご相談者:「はい。今回の事故は退勤中だったので、労災の対象となるのではないかと思い、会社に相談したところ、労災を使っても問題ないという返事を頂きました。今回の事故の場合、労災を使用した方がいいのでしょうか?」

佐藤:「お悩みの件、承知しました。事故の状況がざっくりとしか分からないため、そこまで詳細に回答はできませんが、今回の事故では、双方とも青信号でご相談者様が横断歩道を走行していたということなので、10%の過失を言われる可能性がございます。過失が出る場合には、労災を適用し、少しでも治療費を圧縮した方がよろしいかと思います。

しかしながら、労災治療の場合、病院側が治療期間に制限を設ける(健康保険では150日とよく言われます。)ことが多いです。本来、そのような制限はないのですが、現場ではそのような考えが浸透しており、半年間リハビリさせてもらえないという状況になり得る可能性がございます。まだ後遺症のことを考えるのは時期尚早ですが、後遺障害を申請するのであれば、少なくとも半年間はリハビリ通院しなければなりません。

とはいえ、既往症のことや受傷機転(自転車の修理費が700円で済んだため、保険会社の介入はなく、加害者がその場で精算)を勘案すると、後遺症を考えて行動するよりも完治を目指してリハビリされるのが賢明だと思います。まだ保険会社から過失について言われていないのであれば、治療費は自由診療の一括対応でも問題ないと思いますし、その方が病院は喜びます。保険会社も長期間の通院でなければ、問題なく支払ってくれると思うのですが、労災にした方が保険会社は喜びます。その分、病院はがっかりしますけどね(笑)

つまり、自由診療と労災、ともにメリット・デメリットがありますので、そのあたりを整理して決断してみてください。」 続きを読む »

(1)病態

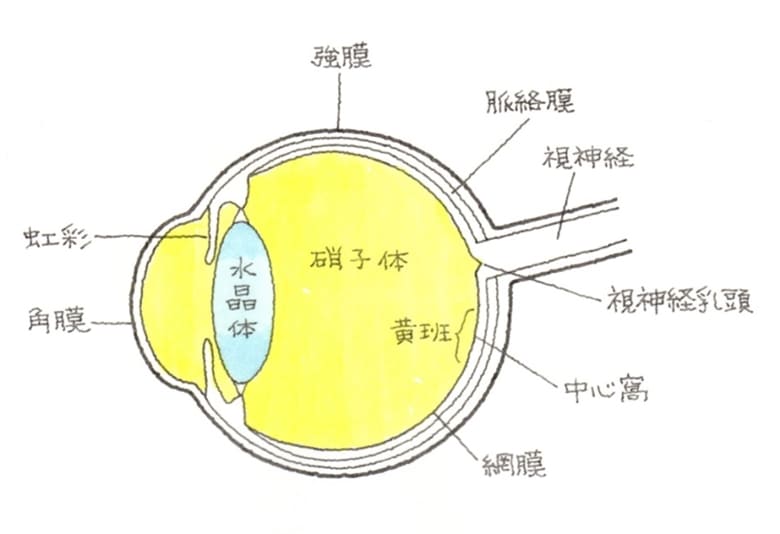

眼球には、角膜と水晶体の2つのレンズがあります。いずれも無色透明の組織で、角膜は、形が変わらない固定レンズ、水晶体は、見るものの距離に応じて厚みが変わる可変レンズの役目を果たしています。

外界からの光は、角膜で70%程度の屈折を完了し、残りの30%は水晶体で行っています。水晶体自体では、厚みを変化させることはできず、このレンズに、周りから力を加えているのが毛様体とチン小帯=毛様小体です。

水晶体亜脱臼(すいしょうたいあだっきゅう) ⇒ 複視

(1)病態

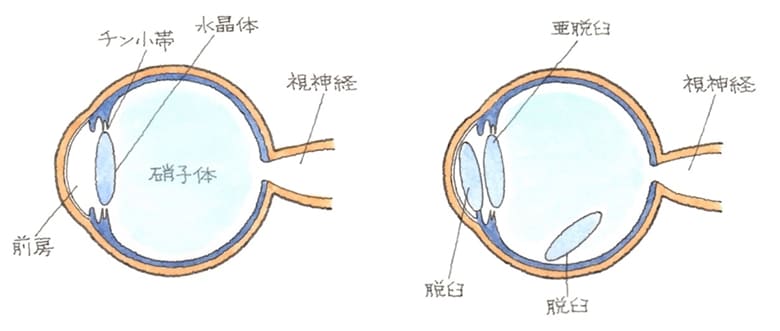

カメラで言えば、レンズの役目を果たしているのが水晶体ですが、この水晶体が正しい位置からずれた状態を亜脱臼、完全に外れてしまった状態を脱臼といいます。具体的には、水晶体は、チン小帯と呼ばれる細い糸で眼球壁に固定されています。

チン小帯のもう一方の端は虹彩につながる毛様体に付着し、虹彩の後方、瞳孔の中心に位置するように固定されているのです。水晶体が完全に支えを失って後方の硝子体の中に沈み込む、瞳孔を通って虹彩の前に飛び出たものを水晶体完全脱臼、一部の支えを失って、下方に沈んだときは、亜脱臼といいます。ズレの方向によって、前方脱臼、後方脱臼、側方脱臼などともいわれています。 ※ チン小帯

チン小帯とは、毛様体と水晶体の間を結び、水晶体を支える働きをしています。

お盆休み以来、丸一日の休みが取れない日々が続きました。ましてや土日の連休などなく、コロナ以前の激務、疲れを感じた秋でした。先々週の出来事ですが、やや仕事の合間ができて、ようやく土日休むことにしました。最近は疲労の回復が遅く、寄る年波を感じるところです。この日は、天然温泉を擁したスパに朝風呂を決めこもうと、休日でガラガラのバスに揺られて9:30の錦糸町に降り立ちました。

錦糸町と言えば場外馬券場です。この日もレースがあり、粋なハンチング帽をかぶった中高年が朝から集結しています。私は競馬はおろか、ギャンブルは全く興味がありません。一目散に楽天地ビルのエレベーター前に詰め寄りました。素早くスパのある最上階9階のボタンを押すも、何故か無反応です。もしやと思い、HPを開くと・・「設備工事で臨時休業」でした。

朝から来たのに~(悔)、まったくドジを踏んだものです。このまま何もせずに、戻るのも癪です。とりあえず、どこかでご飯を食べようとしましたが、休日の朝なのでファーストフード店しか見当たりません。味気ない食事は嫌だなぁと諦めてかけていたところ、朝っぱらから提灯に火がともる、一軒の居酒屋が視界に入りました。学生時代のお馴染み、懐かしい「養老の瀧」です。

たまには朝から一杯も一興でしょう。早速、のれんをくぐると、競馬新聞を手にしたおっさんがちらほら・・そうかレースのある日だから朝から営業なんだな。最近は赤鉛筆に競馬新聞ではなく、スマホやタブレット片手にワイヤレスイヤホン、当然ブルートゥース仕様で競馬をトレースしています。競馬男もデジタル化です。また、店内の各テーブルにあるモニターすべてにお馬さんが走っています。サンデージャポンが観たいけど、ここでは無駄な抵抗です。店員も当然に私を競馬客とみなしているからです。

まったく興味のない競馬を観ながら、焼き魚ホッケをあてにエビスを一本空けました。これが、おっさんの休日か・・・貴重な休みを費やし、ふいに体験することになりました。

(4)後遺障害のポイント Ⅰ. まぶしさ

外傷性虹彩炎では、軽度なものが多く、後遺障害を残すことは稀ですが、虹彩離断となると、かなり高い確率で、視力低下、複視、まぶしさ、瞳孔不整形の後遺障害を残します。

まぶしさ=羞明については、瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明により労働に支障を来すものは、単眼で12級相当、両眼で11級相当が認定されています。

瞳孔の対光反射は認められるが不十分であり、羞名を訴え労働に支障を来すものは、単眼で14級相当、両眼で12級相当が認定されます。 いずれも、対光反射検査で立証します。

続きを読む »

【事案】

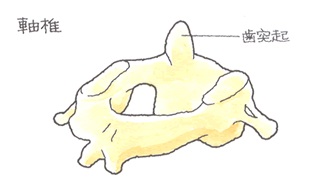

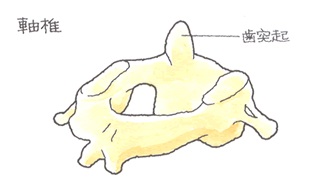

横断歩道を横断中、対抗左折自動車の衝突を受け、受傷。主な傷病名は軸椎歯突起骨折だが、額にも裂傷あり、数針縫った。 【問題点】

額のしわと重なって一見わかりづらい。 【立証ポイント】

キズを整形外科医に4cmと計測・記載頂いた。受傷直後と症状固定時の写真を提出、計測通り線状痕12級が認定された。

※ 併合のため、分離しています。

(令和4年10月)

虹彩離断(こうさいりだん)

↑ 茶目=虹彩が断裂しています

↑ 茶目=虹彩が断裂しています

(1)病態

交通事故の鈍的外傷により、虹彩が離断されたもので、ほとんどで、前房出血を伴います。シートベルトをクリップで挟み込み、身体をあまり締め付けない状態で運転しているドライバーを見かけますが、正面衝突でエアバッグが膨らんだ際に、虹彩離断を発症した例があります。シートベルトをクリップで挟み、ユルユルにしていたことが分かれば、人身傷害保険は無責、対人保険であっても、無責、もしくは減額とされることが確実で、勝手な自己判断は、慎まなければなりません。 (2)症状

外力による圧力で、茶目が引き伸ばされ、引き裂かれたものと覚えてください。瞳孔は、正円をしていますが、離断した虹彩に引っ張られて、不整形となります。茶目の全周が離断すると、外傷性無虹彩症と呼んでいます。外傷性虹彩炎よりは重傷で、視力低下、まぶしさ=羞明や眼圧の上昇などの症状が現れます。 (3)治療

視力、眼圧、細隙灯顕微鏡検査、眼底検査などが実施され、外傷性虹彩炎、高眼圧、硝子体出血、網膜剥離などの合併症の有無を確認し、治療は、散瞳薬、ステロイド薬の点眼で炎症を鎮め、高眼圧に対しては、点眼および内服治療が行われています。大きな離断では、瞳孔偏位や多瞳孔症も予想され、単眼複視や眩輝、羞明の症状が出現します。

虹彩離断は、しばしば隅角後退を伴い、緑内障や前房出血の原因ともなっています。著しい複視、眩輝、瞳孔の不整形を生じている大きな剥離、離断では、まぶしさと視界の改善を目的に、虹彩剥根部の縫合術が行われています。 ※ 隅角検査 ・・・隅角とは、正面から見えない、角膜と虹彩の根元が交わる部分であり、細隙灯顕微鏡で検査します。隅角には、眼圧を調節する房水の排出口があり、隅角検査は、緑内障を診断する上で欠かせない検査となっています。外傷性虹彩離断では、隅角が後退するリスクがあり、眼圧亢進は、隅角後退を原因としています。 ※ 房水・・・眼内組織に栄養を運ぶ液体を房水と呼んでいます。 ※ 多瞳孔症・・・多瞳孔症=重瞳(ちょうどう)は、1つの眼球に、瞳が2つ認められることです。

涙小管断裂(るいしょうかんだんれつ)

(1)病態

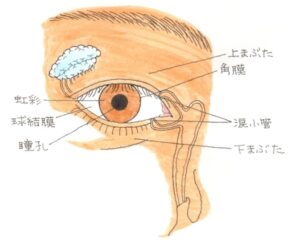

まぶたの中の涙腺から分泌された涙液が過剰となったときは、それが鼻腔へ排出される経路=涙道が、人体には備えられています。涙道は、涙点、涙小管、涙嚢、鼻涙管で構成されています。目に溜まった過剰な涙は、目頭にある吸入口=涙点から吸収され、涙小管を経て眼窩下壁の窪み=涙嚢に溜まり、そこから鼻涙管を経て鼻腔へ排出されているのです。 (2)症状

これらの経路が、外傷などで損傷を受けると涙道損傷を来します。放置すると、涙道は連続性が絶たれ、涙液の鼻腔への排出ができなくなり、涙は内眼角付近からこぼれ、頬を伝って落ちるようになります。流涙が続くことになります。

涙液には眼球の乾燥防止と眼球や眼瞼結膜の清浄化する作用があります。流涙が生じた側では、涙液の正常な排出機能が無くなり、結膜の清浄化が損なわれ、眼脂が溜まりやすくなり、結膜炎を起こしやすくなります。結膜炎が生じると、涙腺は一層刺激され、さらに涙液を分泌するようになります。涙道の閉塞した目は、結膜炎で赤くなり、常に涙を垂れ流しながら生活をしなければなりません。

これらの損傷は、主として、涙小管と鼻涙管で生じます。涙小管断裂は、交通事故で目頭を深く切ったときに発生しています。 (3)治療

断裂した管の遠位・近位端を縫合して管を再建し、管内へシリコン製のチューブを挿入して管の癒着や狭窄の防止をはかります。挿入期間は損傷の程度によって異なりますが、短くて2週間、長ければ6カ月以上のこともあります。最初の治療で、管の損傷が見逃された陳旧例では、管の再建は非常に困難となります。初期治療での管の再建が大切です。

鼻涙管損傷は鼻涙管が走行する上顎骨が骨折、骨片がずれることで、管が閉塞した状態をいいます。鼻涙管損傷では、上顎骨を適切に整復すれば管も再開通しますが、不適切な整復では閉塞したままとなり、このときは、涙嚢から鼻腔へ直接涙が排出する経路を設ける、涙嚢鼻腔吻合術が行われます。

上記の治療で、涙道が再開通すれば、流涙は消失し、眼脂の付着や結膜炎などの付随する症状は軽快するのですが、どこででも受けられるオペではありません。交通事故による涙小管断裂では、多くの治療先で経験則が乏しく、放置されています。また、損傷が大きく、オペができないことも発生しています。 (4)後遺障害のポイント

涙小管断裂により、1眼に常に流涙が認められるものは14級相当が認定されています。なお、涙小管断裂による流涙が両眼に残存しているときは12級相当が認定されます。ただし、流涙を残す眼や両眼が失明したときは、いずれも、流涙による等級の認定はありません。 交通事故110番では、散髪屋さんのご主人で涙小管断裂の相談例があります。彼は、左膝の高原骨折で10級11号が認定されており、これが損害賠償の基本となりました。涙小管断裂による14級相当はおまけの扱いでしたが、現実の理髪業では、涙小管断裂による、絶え間のない流涙が大きな支障となっていました。

左膝の高原骨折による疼痛と可動域制限は、補助椅子に座ることで解決できたのですが、流涙を止めることができないので、常に、ガーゼで目を拭わなければなりません。実際に、弁護士が苦労したのは、休業損害と逸失利益の基礎収入の算出で、税務申告は、かなりな過少申告で参考になりません。現実収入を証明する証票はなく、帳簿の記載もなかったのです。

6カ月を要して、実績の積み上げを行い、損害賠償につなげたのですが、涙小管断裂による支障を損害賠償で実現するところまで漕ぎ着けませんでした。私は、今でも、支障のれべるから、14級の評価は低すぎると考えています。

続きを読む »

【事案】

横断歩道を横断中、対抗左折自動車の衝突を受け、受傷。骨折部が首の骨の最上部と言えるC2(軸椎)の歯突起であるため、硬性装具(フィラデルフィアカラー:↓ 写真)で固定、以後も首に負担がかからないよう、安静の指導となった。

横断歩道を横断中、対抗左折自動車の衝突を受け、受傷。骨折部が首の骨の最上部と言えるC2(軸椎)の歯突起であるため、硬性装具(フィラデルフィアカラー:↓ 写真)で固定、以後も首に負担がかからないよう、安静の指導となった。

続きを読む »

続きを読む »

この仕事におけるマーフィーの法則ですが、何故か同じ傷病名の相談・受任が、一定期間に重なります。

首の骨の2番目軸椎の突起部を歯突起と呼びます。折れやすい所ではありますが、それなりに珍しい骨折部位です。同時期にこの骨折の相談が相次ぎました。

本件、完全な癒合をみなかったところから、穏当に脊柱の変形に収めました。一歩間違えば命に係わる部位の骨折です。11級で済んで不幸中の幸いかもしれません。

本件、完全な癒合をみなかったところから、穏当に脊柱の変形に収めました。一歩間違えば命に係わる部位の骨折です。11級で済んで不幸中の幸いかもしれません。

続きを読む »

続きを読む »