咽頭外傷(いんとうがいしょう)・・・呼吸障害、嚥下障害、開口障害、嗄声、発声障害

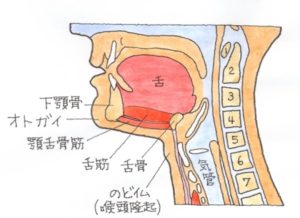

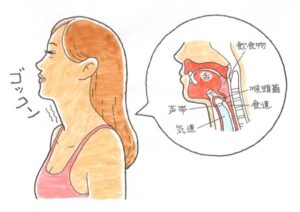

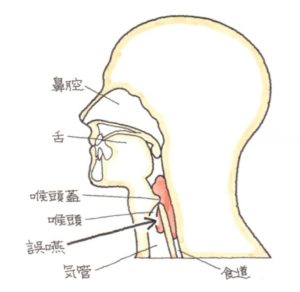

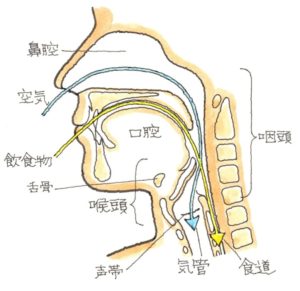

ヒトの咽頭は、鼻・口から入った空気が、気管・肺へと向かう通り道と、口から入った食物が、食道から胃へと向かう通り道の交差点であり、空気と食物の通過仕分けをしています。

喉頭は気管の入り口にあり、喉頭蓋=喉頭の蓋や声帯を有しています。喉頭蓋や声帯は、呼吸では開放されており、物を呑み込むときには、かたく閉鎖され、瞬間的には、呼吸を停止させ、食物が喉頭や気管へ流入することを防止しています。声帯は、発声では、適度な強さで閉じられ、吐く息で振動しながら声を出しています。

喉頭は、① 呼吸する、② 食物を呑み込む、③ 声を出す、3つの重要な役目を果たしているのです。

(1)病態

咽頭外傷は、広い意味で、食道破裂のカテゴリーですが、交通事故では、受傷機転が異なります。そして、件数においては、圧倒的に咽頭外傷が多いので、ここで解説しておきます。

喉頭部に対する強い外力で、咽頭外傷が発生し、咽頭部の皮下血腫、皮下出血、喉頭軟骨脱臼・骨折などを発症します。プロレスの技で言えば、ラリアットをイメージしてください。交通事故で、大きな外力を前方向から喉頭に受けると、後方に脊椎があるため、前後から押しつぶされる形となり、多彩な損傷をきたし、呼吸、発声、嚥下の障害を引き起こすのです。

(2)症状

症状として、事故直後は、破裂した部位の疼痛を訴え、痛みで失神することもあります。2次的には、食道が破裂、損傷することにより、縦隔気腫、縦隔血腫を、食道内の食物が、縦隔内に散乱して、縦隔炎を合併し、それらに伴って、呼吸困難、咳、痰、発熱などの症状が出現します。

頚部や胸部の皮下に皮下気腫を認めることもあります。重症例では、食道からの出血に伴い貧血、出血性ショック症状を合併することもあり、要注意です。

※ 縦隔気腫・縦隔血腫

縦隔の内部に空気が漏れ出したものを縦隔気腫、血液が溜まったものを縦隔血腫といい、どちらも胸部の外傷が原因で、気管、食道、血管などから空気や血液が漏れ出し、重篤な症状をもたらします。

(3)治療

まず交通事故による鈍的外傷では、なにより、呼吸路の確保が優先されます。呼吸困難では、必ず、気管を切開して気道を確保します。

軽いものでは、安静と、声帯浮腫を防止する必要から喉頭ネブライザーの併用ですが、通常は、呼吸が確保されていることを前提に、喉頭内視鏡検査、CTなどの画像診断、喉頭機能、呼吸、嚥下、発声を評価する各種検査が実施されます。骨折整復は、受傷後早期に行う必要があり、手術で軟骨の露出、喉頭を切開、損傷した部位の粘膜縫合や骨折整復の手術が行われています。

続きを読む »

続きを読む »

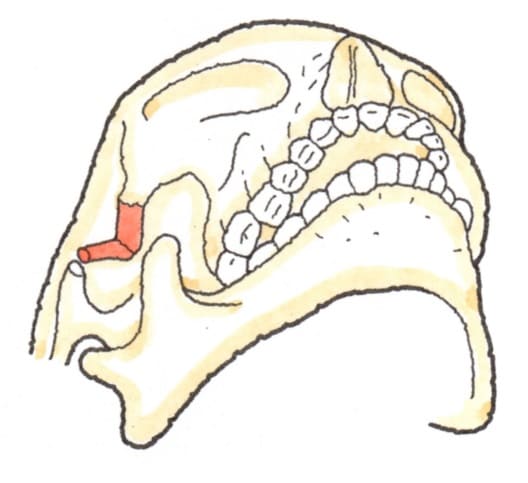

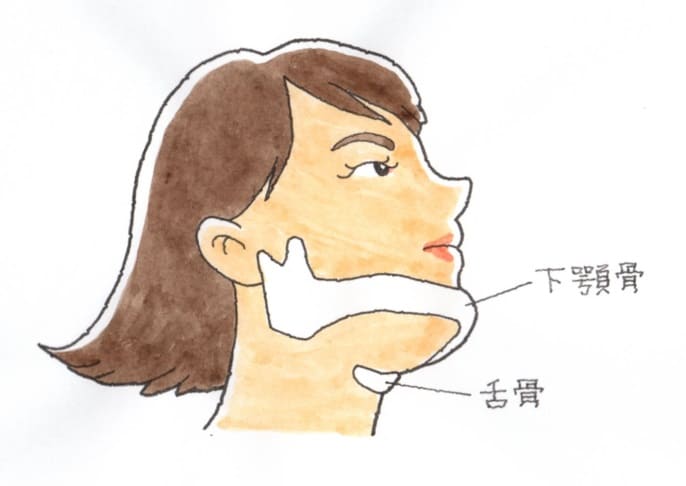

男性では、喉の外側から、喉仏=アダムのりんご、喉頭隆起の位置が分かります。喉仏を、手の親指と人差指で、挟むように触れると、上側に、喉仏より柔らかい正中甲状舌骨靭帯があり、その靭帯を上方に辿っていくと、V状の固い骨らしきものに触れます。それが、舌骨です。

男性では、喉の外側から、喉仏=アダムのりんご、喉頭隆起の位置が分かります。喉仏を、手の親指と人差指で、挟むように触れると、上側に、喉仏より柔らかい正中甲状舌骨靭帯があり、その靭帯を上方に辿っていくと、V状の固い骨らしきものに触れます。それが、舌骨です。 (1)病態

(1)病態

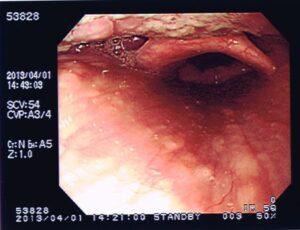

← 秋葉の声帯

人の発声器官は咽頭です。咽頭には、左右の声帯があり、この間の声門が、筋肉の働きで狭くなって、呼気が十分な圧力で吹き出されると、声帯が振動し、声となるのです。

← 秋葉の声帯

人の発声器官は咽頭です。咽頭には、左右の声帯があり、この間の声門が、筋肉の働きで狭くなって、呼気が十分な圧力で吹き出されると、声帯が振動し、声となるのです。

嚥下障害の原因、傷病名 👉

嚥下障害の原因、傷病名 👉

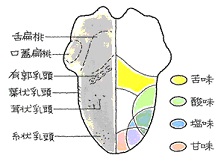

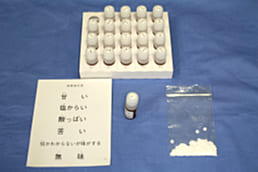

◆ 味覚と嗅覚は、風味といわれる通り、密接に関連していることが報告されており、嗅覚が低下することにより、味覚にも変化が生じています。嗅覚の異常によって味まで減退することを「風味障害」と呼びます。

◆ 味覚と嗅覚は、風味といわれる通り、密接に関連していることが報告されており、嗅覚が低下することにより、味覚にも変化が生じています。嗅覚の異常によって味まで減退することを「風味障害」と呼びます。

症状のひどい方は12級にしたいのですが・・

症状のひどい方は12級にしたいのですが・・

続きを読む »

続きを読む »