外傷性大動脈解離(だいどうみゃくかいり)

(1)病態

大動脈解離とは、大動脈解離は身体の中で一番太い大動脈が裂ける病気で、血管が破裂してショック症状を引き起こす、身体に酸素や栄養が供給されない緊急事態が一瞬のうちに起こります。病院に到着前に50%の人が亡くなるといわれており、致死率の高い、緊急性を要する外傷です。

大動脈が縦裂きになった状態を大動脈解離といいます。縦裂きとは具体的には、内膜のどこかに傷ができ、本来、血液が流れるべき血管の内側から内膜の傷を通して内膜の外に血液が流出し、内膜と外膜が中膜のレベルで剥がれ、裂けてしまう状態のことを言い、解離とは剥がれて、裂けることです。血液が流れるべきでない場所、偽腔または解離腔にも、血液の流れや溜まりが生じます。

内膜にできた穴をエントリーと言います。剥がれた内膜のヒラヒラはフラップと呼ばれています。約70%が高血圧を原因としており、その他には、外傷性、血管の病気、妊娠、大動脈2尖弁の先天的異常がありますが、ここでは外傷性について説明します。高所からの転落や、交通事故のハンドル外傷など、胸部に大きな衝撃が加えられたとき、大動脈に間接的に衝撃が加わって解離を生じると想定されています。

(2)症状

血管が裂けているときは、裂けている部分に強烈な痛みを発症します。胸の血管では胸痛、背中なら背部痛、腰の部分では腰痛が生じるのですが、突き刺すような、ときに張り裂けるような強い痛みを生じると表現されています。痛みは血管の裂けが止まると消失しますが、引き続き、予断を許せない問題が起こります。

① 大動脈破裂

解離した大動脈の壁は外膜だけで保たれていますが、外膜は圧がかかると膨らみやすく、大動脈瘤を形成、破れて破裂することがあります。破裂、大出血をきたすと、急激に血圧が下がりショック症状を示します。心臓の周囲に血液が溜まると、心タンポナーデとなり、心臓の動きを妨げ、放置すれば死に至ります。

② 臓器障害

大動脈解離が枝別れ部分に生じると、枝別れ部分が解離腔によって圧迫され、狭窄や閉塞することが予想されます。さらに、その枝別れ部分が引きちぎられ、枝への血流が不良となります。

大動脈解離が枝別れ部分に生じると、枝別れ部分が解離腔によって圧迫され、狭窄や閉塞することが予想されます。さらに、その枝別れ部分が引きちぎられ、枝への血流が不良となります。

また枝別れ部分に解離がなくても、他の部分の解離により枝別れ部分が閉塞され、枝の血流が不良となることもあります。大動脈解離により、頭部の血管が閉塞されると脳梗塞となり、冠状動脈の閉塞は心筋梗塞となります。どの枝の血流が不良になっても、命にかかわる症状となります。

③ 大動脈弁の閉鎖不全

大動脈の始まりは心臓の出口ですが、ここには心臓から出た血液が、再び、心臓に戻ることなく、血液の流れを一方向にするための大動脈弁があります。大動脈の解離が根元まで進行すると、この弁の枠が壊れ、大動脈弁が閉じなくなり、一度、心臓から大動脈に出た血液が心臓に逆流することも予想されます。これを大動脈弁閉鎖不全と呼び、心臓には急激な負担がかかり、急性心不全状態となります。身体の血液の循環は不良となり、重症例では、急激に血圧が低下し、ショック状態を引き起こします。

つづく ⇒ 外傷性大動脈解離 Ⅱ

続きを読む »

ついでの認定かな?

ついでの認定かな?

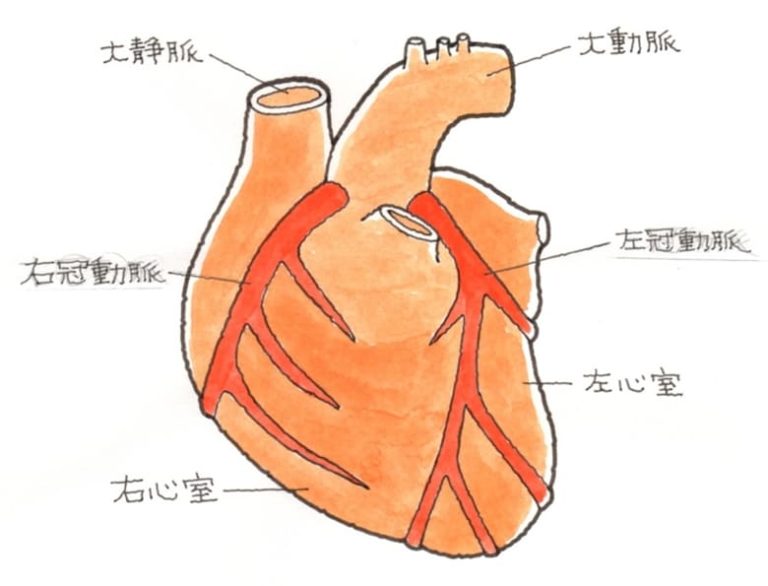

下のイラストですが、上行大動脈に解離があるときは、上行大動脈に解離が無いときに比較して致死率が高いといわれています。これは上行大動脈に位置する解離では、心臓や頭部に行く血管、大動脈弁などが巻き込まれ、規模の大きい合併症が起こりやすく、また解離した部分が容易に拡大して破裂する危険性が高いためです。上記の理由で、上行大動脈を巻き込んだ大動脈解離は、緊急手術が実施されています。

下のイラストですが、上行大動脈に解離があるときは、上行大動脈に解離が無いときに比較して致死率が高いといわれています。これは上行大動脈に位置する解離では、心臓や頭部に行く血管、大動脈弁などが巻き込まれ、規模の大きい合併症が起こりやすく、また解離した部分が容易に拡大して破裂する危険性が高いためです。上記の理由で、上行大動脈を巻き込んだ大動脈解離は、緊急手術が実施されています。

大動脈解離が枝別れ部分に生じると、枝別れ部分が解離腔によって圧迫され、狭窄や閉塞することが予想されます。さらに、その枝別れ部分が引きちぎられ、枝への血流が不良となります。

大動脈解離が枝別れ部分に生じると、枝別れ部分が解離腔によって圧迫され、狭窄や閉塞することが予想されます。さらに、その枝別れ部分が引きちぎられ、枝への血流が不良となります。 長い期間の対応となりました。

長い期間の対応となりました。

← 本日の主役、醸し人九平次

← 本日の主役、醸し人九平次