「初めての事故で不安も多く、疑問に対し、正しいアドバイスを受けたい」、当然の気持ちですが、これも当たり前のことではないのです。肝心の専門家にたどりつくのは容易ではありません。市町村の無料相談、弁護士会の相談、保険会社の相談・・・たくさんの窓口が存在し、HPでは専門家が溢れかえっています。しかし安心できる回答を持つ実力者はほんの一握りです。

毎回、交通事故相談会に参加する被害者さんで、少なからず存在するのが、

〇 複数「相談窓口」を回ったが、納得できる回答が得られない。

〇 すでに弁護士、行政書士に依頼しているのに、不安で聞きに来た。

なぜ、これらの被害者さんに「専門家」が力になれないのでしょうか?

それはズバリ、専門家ではないからです。あくまで「自称」専門家です。この方たちが、被害者を2次的に交通事故の迷路に落とし込みます。とくに頼れるはずの弁護士先生も全員が交通事故を熟知しているのではありません。その原因を分析します・・・

2、自称 専門家の実態を解明する

①基本的な知識に欠けているこれが致命傷です。交通事故解決に必要な知識は民法の損害賠償だけではありません。とくに保険知識、医療知識は必須です。それについて、すべての弁護士が精通しているわけではありません。 弁護士が扱う仕事は、刑事事件、離婚・相続、企業法務、債務整理、個人民事再生・・・とにかくたくさんあります。交通事故はその一つに過ぎません。弁護士が100人いても交通事故をきちんと扱える先生は2~3人と思っています。それだけ専門性の高い分野です。まして相手は巨大な保険会社です。年間数万件の事故処理をする超専門家組織です。ど素人の弁護士はいいようにあしらわれてしまいます。

②よくわからなくても受任するであれば、交通事故の相談者がきたら、交通事故に強い先生に紹介をすればいいのですが・・・ほとんど紹介しません。よくわからなくても受任してしまいます。結果として(よくわかっている)保険会社と妥協的な示談をするに留まり、被害者はがっかりです。これは保険会社の賠償提示があまりにも低いため、大した交渉をしなくても、つまり単に弁護士であるだけで、それなりに増額効果があるからです。被害者側を「勝った気分」にさせて交渉の幕は閉じます。

③ そして「後遺障害の等級が取れてからまた来て」の体制つまり、損害が明らかになってから着手する、立証作業にはあまり関与しない、姿勢です。損害項目が揃ったら保険会社と妥協的な金額にて早期解決を図る仕事で楽をしようとします。深刻なのは「それが普通の業務でしょ」と信じて疑わない弁護士が多いことです。 長らく交通事故の解決の構図は「被害者vs保険会社」でした。1974年3月に示談代行付きの自動車保険が販売されてから、8割を超える交通事故は被害者と保険会社との示談で解決してきました。弁護士が関与するのは3%ほどです。裁判などめったに起きませんし、そのほとんどが和解で終了します。したがって弁護士に損害立証や賠償交渉の経験が不足してしまったのです。

④ クレサラ方式?最近、保険会社と弁護士が、まるで示し合わせたように赤い本(≒裁判基準)の7割で手を打つ解決例を多く見ます。これは大手法人事務所に多く、まさか保険会社と暗黙の協定をしている?などの噂すら聞こえてきます。 やり方は近年隆盛を極めた過払い金返還請求の要領です。事務所の補助者が計算した書面を、FAX等で保険会社と数回往復する事務仕事だけです。そして既定路線70%での合意となり、システマチックに早期解決が果たせるのです。これなら面倒な交渉も「形だけ?」で済みます。事務所経営・利益第一主義と、支払い削減志向の保険会社の利害が一致するわけです。心ある弁護士はこれを「クレサラ方式の解決」と軽蔑しています。

⑤賠償交渉の場面に弁護士以外が顔をだす。構造的に弁護士が頼りないため、保険会社天国となっているのが現状です。そこで間隙を縫うように、行政書士等、弁護士以外の関与が増えています。弁護士法72条で代理権を持たない者の代理行為、賠償交渉の代理は禁じられています。したがって法律の合間をかいくぐって参入してきますが、その効果は法律的な制限がある以上、限定的です。弁護士に及ぶものではありません。ではせめて弁護士に勝る専門性を発揮する場面を列挙してみます。

・休業損害の請求のため、損益勘定帳の作成を税理士に依頼する。

・労災の請求をするため、社会保険労務士に依頼する。

・140万円以下の請求の場合、簡易裁判所での代理を司法書士に依頼する。

・自賠責保険の被害者請求を行政書士に依頼する。

このような限定的な作業であれば、他士業者を使う意味もあります。 しかし請求金額に関わらず賠償金の代理交渉ができるのは弁護士のみです。

続きを読む »

続きを読む »

【問題点】

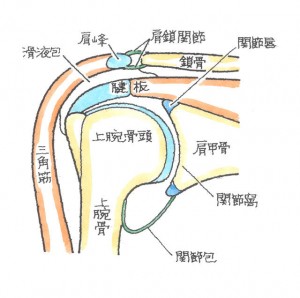

初回申請では14級が認定されていた。右肩の可動域は12級相当であったが、後遺障害診断書に『可動域は症状固定間際で制限が現れた』と記載されていた。

【問題点】

初回申請では14級が認定されていた。右肩の可動域は12級相当であったが、後遺障害診断書に『可動域は症状固定間際で制限が現れた』と記載されていた。 日常生活状況報告書も家族と共同作業で時間をかけてまとめあげ、できうる限りの医証を揃え申請を行う。2級1号が認定される。

日常生活状況報告書も家族と共同作業で時間をかけてまとめあげ、できうる限りの医証を揃え申請を行う。2級1号が認定される。