本日は新メディカルコーディネーター3人を集めて研修2日目です。山崎先生も参加し腱反射、可動域計測までガンガン進みます。

医療関係、特にむち打ちについて解説しました。字が下手ですが絵もすごいです。しかし熱心に質疑応答が続きあっという間の一日でした。

今年の夏も某法律事務所の暑気払いに仲間の山崎先生、新MCさん(美人さんです!いずれご披露します)と参加させていただきました。

小雨交じりでやや涼しい夜です。仕事の報告もそこそこに楽しいひと時を過ごしました。若手の弁護士さん達のノリはまるで大学生の飲み会!しかしヤマトもガンダムも遥か昔、世代間アウェー状態でした!

その後、夜は銀座オフィスに戻り、深夜まで業務の打ち合わせ、翌日は終日3人の新人メディカルコーディネーターさんを集めて研修です。早く起きて研修レジュメをまとめなければなりません。 厳しい日程ですがもうすぐお盆休みです。頑張って夏を乗り切りたいところです。

夏は屋上ビアガーデン! 若手の先生方はドムを知らない世代・・・

夏は屋上ビアガーデン! 若手の先生方はドムを知らない世代・・・

続きを読む »

先日の首都圏相談会に参加された九州の弁護士先生からご丁寧にお礼状とお菓子が届きました。相談者への対応で、何か特別にお教えすることができませんでしたが、何かをつかみ取ったようです。芸は「教わる」より「盗む」ものと言われています。何事も自ら学び取ろうとする姿勢が大事と思います。

さて、私も損保営業時代、お客様から頂き物があった場合、即日お礼状をだす習慣を身に着けていました。お礼状は翌日までに届くことがお客様の感激につながると教わりました。したがって営業車にはがきを数枚常備していました。このような些細ですが細かな心遣いが人様からの評価につながります。先の九州の先生もその心遣いから、誠実で信頼できる弁護士と評価されるでしょう。 逆に、電話しても折り返しが遅い、お願いしている案件についてこちらから問い合わせなければ経過報告をしない。これらの先生には細かな配慮など求めようがありません。いくら優れた仕事・成果を上げようと些細な事で評価を下げてしまっているのです。実にもったいない。

人様からの評価は、このような些細な心遣いの有無で上下してしまうように思います。

先日のMC研修において、十分に説明できなかった弁護士法27条について追補します。

弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

72条は前回解説した通り、「お金をもらって人様に代わり、もめごとの解決をできるのは弁護士だけ」とする規定です。74条は「弁護士でないものが弁護士、もしくは法律事務所と名乗ってはいけない」ということです。この27条は「非弁提携禁止規定」と解されています。つまり弁護士の名を使って、弁護士でないものに、弁護士の代理権を使わせてはならないことを規定しています。例として債務整理などの仕事を下請けの整理屋さんにやらせることや、離婚業務を探偵社から紹介を受けて、対価(紹介料)を探偵社に支払うことを禁じています。これは2004年日弁連が作った「弁護士職務基本規程」により具体的に書かれています。

(非弁護士との提携) 第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。 (報酬分配の制限) 第十二条 弁護士は、その職務に関する報酬を弁護士又は弁護士法人でない者との間で分配してはならない。ただし、法令又は本会若しくは所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合、その他正当な理由がある場合は、この限りでない。 (依頼者紹介の対価) 第十三条 弁護士は依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。 2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。 では、これを私達メディカルコーディネーターにあてはめてみます。<11条:弁護士との提携> メディカルコーディネーターは代理行為をしません。行政書士資格者は裁判に提出する書類以外は代書行為ができます。また弁護士と連携した業務であっても、弁護士(弁護士事務所)名の書かれた名刺、書類などを使って仕事はできません。

<12条:弁護士報酬の分配> 弁護士が得た報酬を正当な理由なくシェアしてはいけない。

<13条:紹介料> 案件を紹介する際、弁護士から紹介料を貰ってはダメ。また紹介された場合、紹介料をあげてはダメ。

このように、はっきりと「ダメ」と規定されていることは遵守しなければなりません。

どの規定も”弁護士の代理権を資本主義の下に組み敷かない”と言った崇高な理念が根底にあると思います。代理権の保護は結局、依頼者の利益につながります。

他士業、無資格者を問わず、これを知らない、確信犯、理解しない、曲解する輩が後を絶ちません。私達も弁護士と連携する際、この規定に細心の注意を払っています。現場でも弁護士ともよく協議し、遵法を第一としています。 どのような仕事、遊びにもルールがあります。被害者救済を大看板にしている以上、この程度のことが守れないようでは困るのです。

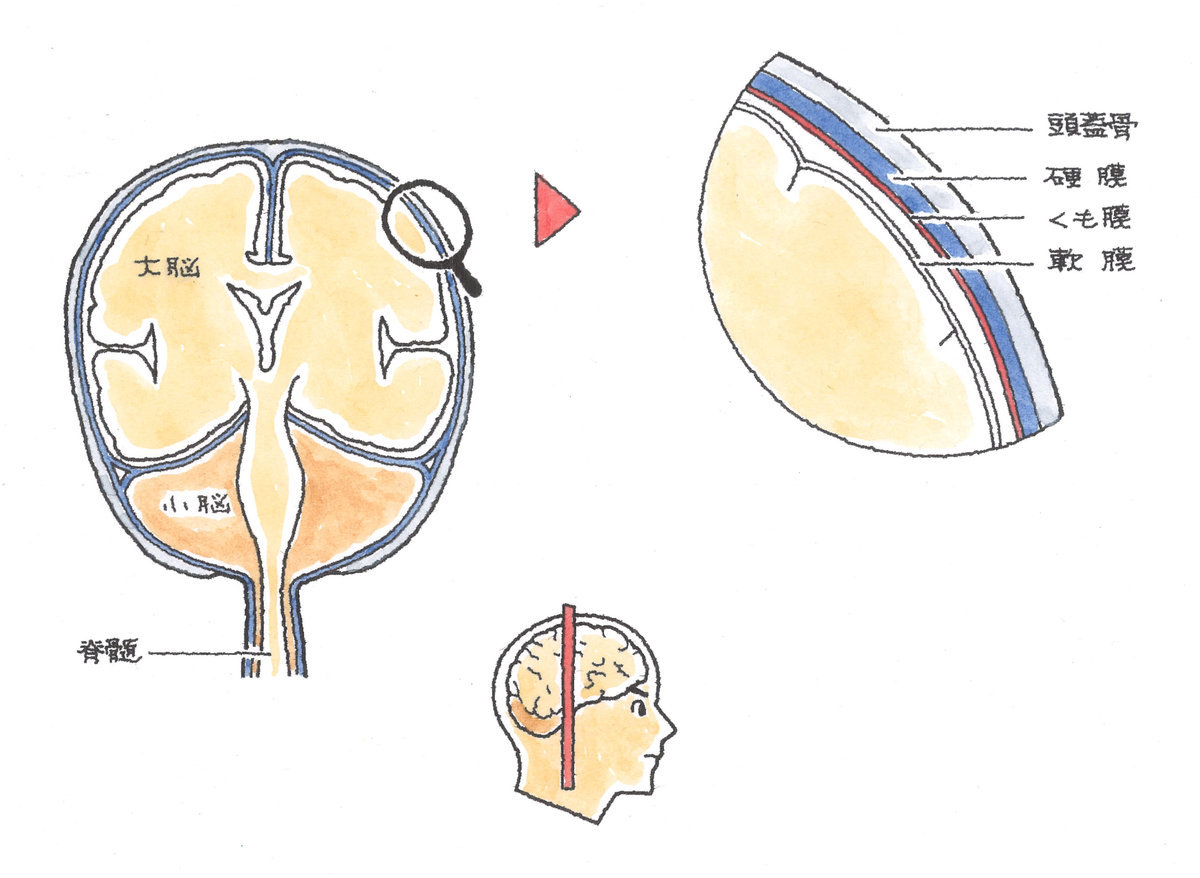

高次脳機能障害の原因となる、脳外傷の急性期によく行われる手術について解説します。最近担当した被害者さんもこれを行いました。 <硬膜下血腫>

脳の表面と頭蓋骨の間には硬膜と呼ばれる硬い膜があります。硬膜と脳表の隙間は硬膜下腔と呼ばれています。硬膜下血腫はここに出血が起きることです。交通事故などの外傷で出血する場合、「急性硬膜下血腫」の診断名がつきます。また、頭の打撲後およそ1~2カ月経過して、この硬膜下腔に血液が徐々に貯留するケースは、慢性硬膜下血腫です。 貯留した血液(血腫)量が少なく、脳に対する圧迫が軽度であれば深刻な症状とはなりませんが、血腫が増えて脳実質を強く圧迫するようになると、半身麻痺や言語障害などの神経症状を呈し、高次脳機能障害の原因となります。受傷初期では意識障害を来たし、圧迫が増大し続ければ命を落とします。

貯留した血液(血腫)量が少なく、脳に対する圧迫が軽度であれば深刻な症状とはなりませんが、血腫が増えて脳実質を強く圧迫するようになると、半身麻痺や言語障害などの神経症状を呈し、高次脳機能障害の原因となります。受傷初期では意識障害を来たし、圧迫が増大し続ければ命を落とします。

続きを読む »

対物賠償責任保険でお支払いの対象となるのは、法律上の賠償責任額(自動車の時価額)までです。しかし、実際にかかる修理費が、時価額を超えてしまうケースが考えられます。その差額分を補償するのが「対物全損時修理差額費用特約」です。

以上が損保ジャパンのパンフレットからの説明です。もう少し丁寧に説明しましょう。

まず民法上の損害賠償について理解する必要があります。常識として「人の所有物を壊したら弁償する」・・・当然ながらこれが前提です。弁償の方法は、修理費を払う、新品に買い替える、代わりの物を提供する等があげられます。法律上、これらの算定金額はその物の価値までを限度に考えます。自動車だって使えば中古品となり、新車から価値がどんどん落ちていきます。民法ではあくまでその価値まで弁償すれば足りると考えます。中古品を弁償するのに新品価格で払えば、弁償される側は得をすることになってしまうからです。ここで問題となるのは、修理費がその中古価値を上回ってしまうことです。

例えば120万円で購入したミライースも5年間乗れば価値はおよそ20万円(時価額)と査定されます。しかし事故での修理費が60万円かかるとします。被害を受けた側はしばらく買い替えの予定もないし、気に入った車だったのでなんとか修理して乗りたいのです。対して加害者側の保険会社は「価値が20万なので20万円までしか払いません。修理費の差額40万円はご自身でご負担下さい」となります。この法律を盾に取った理不尽なやり取りで、長らくこのような物損事故はもめてきたのです。

そこで約款上、法律を根拠としない費用保険というカテゴリーで支払える特約を作りました。これが対物全損時修理差額費用保険です。呼び名は各社多少の違いがあります。(対物超過特約など)

上記の場合、修理して乗るのなら差額の40万はこの特約で支払います。限度額は各社ほぼ50万円までとなっています。

そこで約款上、法律を根拠としない費用保険というカテゴリーで支払える特約を作りました。これが対物全損時修理差額費用保険です。呼び名は各社多少の違いがあります。(対物超過特約など)

上記の場合、修理して乗るのなら差額の40万はこの特約で支払います。限度額は各社ほぼ50万円までとなっています。

この特約のおかげで、古い車の修理額でもめることが激減しました。自身が加害者となったときには相手に優しい補償となります。しかし悔しいのは自身が被害に遭った時、例えば追突されてこの特約を付けていない加害者側保険会社から「時価額までしか払えません」と対応されることでしょうか。

来月、東京と大阪で「第3回 法律家のための交通事故実務講座」が開催されます。主に弁護士を対象とした研修ですが、回を重ねるごとに内容もグレードアップ、最新事例も盛り込み、最新・最強の研修会と思います。

さて、最近の交通事故業界の動向は・・・弁護士、行政書士他のホームページを色々と検索してみました。相変わらず専門家の大洪水、どこも集客に血眼と言ったところでしょうか。全体の傾向として「何でも屋事務所」<「交通事故専門事務所」とすべく、従来のHPとは別に交通事故専門ページを作っている事務所が多いようです。そして同じHP製作会社を使っているのでしょうか、フレームどころか記載内容まで一緒のところも多いようです。これでは専門家が泣きますが、その中でより注目したのは、弁護士と行政書士を比較した表です。よくできていますので多くの事務所がまったく同じものを掲載しています。

弁護士 行政書士書類作成

○

△(保険会社に対する請求書を作成。なお裁判所に提出する書類の作成は不可)示談交渉

○

×

調停

続きを読む »

最近有用な記事出しができず、反省しきりです。しかし依頼者の皆さんから「毎日チェックしてますよ」「日誌、毎日読んでます!」と少なからず反響をいただいております。何のとりえもない私ですがHP開設以来2年半、日祝日・連休を除く営業日は毎日更新を励行しています。習い事も、ダイエットも、一日一善も、毎日続けることが困難であり、もっとも大事な事だと思います。では今日の出来事を。

本日の夕暮れから電話をまとめてかけておりましたところ、太鼓の音が響きだし「大東京音頭♪」、「炭坑節」、「きよしのズンドコ節」まで、盆踊りのキラーチューンがメドレーで!!

今日は「盆踊り」です。会場は高層ビルに囲まれ、首都高速に架かる橋の上の公園です。銀座オフィスのすぐ眼下に盆踊りの櫓が見えます。あちゃー、窓を閉めてもこの大音量!、こりゃ電話の向こうに聞こえるな・・・ま、夏の風物詩なのでよいか。

都心の盆踊り・・・ミスマッチのようでなかなかビル街に溶け込んでいます。

毎回相談会で多くの被害者・相談者さんと面談しています。多くの方は礼儀正しく、謙虚な姿勢でご参加されます。対応する当方、私だけではなく弁護士も真摯に対応策を提示します。そしてそれぞれ方向性を見出してお帰りになります。しかしどうもよろしくない態度の相談者も一定数存在します。

例えば、質問に対しこちらが答えていることをメモしない被害者です。たいていこのタイプは回答を理解していません。もちろん回答に納得がいかなければ再度質問するかご自身で調べることになりますが、メモを取ってないので、おそらくそのまま忘れてしまうでしょう。私たちは経験・知識から良い対策を提案するのみで、解決するのはあくまで被害者自身です。仮に代理人の弁護士を雇っても、解決策をご自身でもしっかり把握するべきです。熱心にメモを取っている方は紛れもなく良い解決へ向けて真剣ですので、当方ともよいパートナーシップが築かれるのです。

最近、かなり困った人がいました。一通り質問・回答を終え、最後に、「後でこれらの議事録を書面で下さい」と言いました。

無料相談会で何たる大上段!と思いましたが、それ以前に、「ご自身でメモを取れば済むでしょう!」と半ばキレ気味で返答しました。このような態度では誰も助けてあげようとは思いません。被害者だから・・といった甘えがあっては相手保険会社だけではなく、味方となるべき人にも相手にされなくなります。

甲府に泊まるのは毎回駅前の東横インでは味気ない。幸い車で10分で湯村温泉がある。今回の山梨遠征はここに。

旅館 明治は明治元年開業の歴史ある宿、太宰 治が逗留したことでも有名です。執筆した小説は「正義と微笑」、「右大臣実朝」の2編だそうです。

旅館 明治は明治元年開業の歴史ある宿、太宰 治が逗留したことでも有名です。執筆した小説は「正義と微笑」、「右大臣実朝」の2編だそうです。

泉質はナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉(低張性弱アルカリ性高温泉)、PH値8.24 。柔らかな浴感、ぬめりが心地よい。外傷では抜釘後の傷を治すのに適当と思います。

平日なので宿に宿泊客は見当たらず、温泉を独り占め。夕食ではワインを空けて、事務もそこそこにそのまま朝まで爆睡。ウグイスの鳴き声で起床。キツイ日程の中、ささやかな安らぎを得ました。

本日の病院は4件、無事に目的を果たしました。帰りに桃をお土産に頂きました。Oさんありがとうございました。

本日、午前中は埼玉県の病院同行、その足で甲府へ向かいます。久々に自動車使用です。

甲府と言えば先週、気温39度を記録し、日本一の酷暑地となりました。相当の覚悟をもって現地入りしましたが、今週から気温が下がり、まぁ普通の暑さです。山梨県内で今日明日と合計6件の病院同行です。様々な病院、医師を経験しました。

毎度のことですが、後遺障害診断書の記載について、医師の考え方もかなり隔たりがあるようで、記載するか否かの判断も医師固有の権限に基づきます。医師法第19条と2を見てみましょう。

第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

19条では、正当な理由がなく治療を拒んではいけないこと、同2では診断書も同じように正当な理由なく記載を拒んではいけないことが明記されています。診断書を書く書かないの判断はこの医師法19条の2で医師にあると解されますが、よく読んでみると医師の「権利」というより「義務」に近いニュアンスです。しかし「書くか書かないかは私が決める」と断言する医師は多いものです。すると問題は「正当な理由」の解釈となります。医師の判断に基づいて書かない・・・これでは正当な理由の説明にはならず、拒むだけの理由がなければなりません。

19条では、正当な理由がなく治療を拒んではいけないこと、同2では診断書も同じように正当な理由なく記載を拒んではいけないことが明記されています。診断書を書く書かないの判断はこの医師法19条の2で医師にあると解されますが、よく読んでみると医師の「権利」というより「義務」に近いニュアンスです。しかし「書くか書かないかは私が決める」と断言する医師は多いものです。すると問題は「正当な理由」の解釈となります。医師の判断に基づいて書かない・・・これでは正当な理由の説明にはならず、拒むだけの理由がなければなりません。

このように法解釈を弄しても、実際の現場では医師の人間性や医師と患者の信頼関係が左右します。診察でお忙しい中、時間を割いて診断書を書いていただくこと・・・有難いことに変わりはありません。

本日の病院同行は以前、別の依頼者(膝の骨折)のリハビリでお世話になった整形外科です。

丁寧に治療やリハビリを行ってくれただけではなく、後遺障害診断書にもしっかりと心配りしていただいた医師です。このような院長先生のいるクリニックは大抵混んでいます。評判が評判を呼ぶのでしょう。また特徴が共通しています。

1、受付の事務の方が笑顔、丁寧な対応。

2、看護師も笑顔できびきびと動き回っている

3、理学療法士の先生も明るく親切

4、そして医師は患者の声に真摯に耳を傾ける

このような共通点があるようです。逆に昔ながらの威張った先生、つっけんどんな受付、冷たい看護師・・・これらは押しなべて後遺障害診断書もいい加減、書きたがらない、待たせるなどの特徴が一致します。

日本心身医学会で津田教授(川崎医科大学)によって報告されたレポートによると・・・

「初診患者2000人の内742人(約36%)が心身医学患者で、病気の中で最も多い風邪の2倍である。病状の内訳でみると、肉体的には全く異常がないのに、腹痛や頭痛や手足の痛みや視力の低下を訴えた人が547人 残る195人は、下痢や吐き気がする過敏性腸症候群など、心の状態(病気ではなく、健康度が低下した状態)が強く影響する身体の病気(心身症)だった。」

このように程度の差はありますが心を病んでいる人は多く、3人に1人という臨床上の統計データが存在します。実数のカウントが非常に難しい疾病ですが、通院や薬を服用するほどでもない、鬱やノイローゼの人は確かに多いようです。

心身症、これも交通事故外傷と無関係ではありません。例えば自分に何も落ち度がないのにある日、交通事故でケガを負って日常生活に多大な損害を受けます。痛みなどの苦しみに加えて、加害者、病院、保険会社、職場、あらゆる第三者が関係してくることになります。まさにストレスの洪水が押し寄せるのです。先の統計数値では3人に1人が心身症患者です。事故で心の病が発症、もしくは増悪することは想像に難くありません。

このように程度の差はありますが心を病んでいる人は多く、3人に1人という臨床上の統計データが存在します。実数のカウントが非常に難しい疾病ですが、通院や薬を服用するほどでもない、鬱やノイローゼの人は確かに多いようです。

心身症、これも交通事故外傷と無関係ではありません。例えば自分に何も落ち度がないのにある日、交通事故でケガを負って日常生活に多大な損害を受けます。痛みなどの苦しみに加えて、加害者、病院、保険会社、職場、あらゆる第三者が関係してくることになります。まさにストレスの洪水が押し寄せるのです。先の統計数値では3人に1人が心身症患者です。事故で心の病が発症、もしくは増悪することは想像に難くありません。

「この患者(被害者)の症状が長引くのは心の病のせいでは?」対応する医師や保険会社担当者が被害者に対してこのような偏見をもっても無理はありません。誰も自分の苦しみを分かってくれない・・・確かに辛いと思います。しかしこのような状態で相談会にやってきても私たちのできることは限られています。私たちの仕事は交通事故外傷の適正な評価をさせ、後に弁護士によりしかるべき賠償金を確保する。つまり「お金をたくさん取ることです」。身も蓋もない物言いですが、実利ある解決のお手伝いに尽きます。したがって心身症の対応、治療は心療内科の先生の仕事であって、私達には解決できない相談なのです。

Aさん:「事故のせいで寝れなくなったので心療内科で睡眠薬を処方してもらいました。これから心療内科にも通います!」

秋葉:「辛いのはわかりますが、後遺障害は諦めますか?」

Aさん:「どうしてですか、事故で精神的におかしくなってしまったのですよ!」

秋葉:「しかし半年後、『むち打ちで痛みが残った』と症状を訴えても、Aさんはこれから心身症患者になりますので、症状も心因性、つまり心の病気のせいとされますよ。だって心を病んでいる人の訴える『痛い』など信用されると思いますか?」

Aさん:「そんな・・・」

秋葉:「Aさん、そんな弱々しい精神では交通事故賠償で勝てませんよ」

このように叱咤激励することもあります。それでも自ら心身症患者を名乗るのなら私の仕事はここでおしまい。後は心療内科の先生にお任せすることになります。

後遺障害の審査は厳しく、調査事務所は請求者を常に疑ってかかっている意地悪な機関と思っている被害者、法律関係者も多いと思います。しかし私の印象はそのようなステレオタイプではありません。私は自賠責保険の被害者請求を保険会社時代から何年もやってきています。たまに「なんじゃこりゃ?」ってな判定を見ることがありますが、あくまで少数例。「よく見てくれているなぁ」と感心することの方が多いのです。さらに先日の出来事から・・・

本件の被害者さんは腰椎捻挫で症状の改善が進まず、整形外科から整骨院に転院し、さらに鍼灸院に通って治療を継続しました。当然、相手の任意保険会社は腰痛と事故の因果関係に疑いを持ち、途中で治療費を打ち切りました。仕方なく健保で治療費を払っていましたが、このままでは事故は解決しません。この時点で私が介入し、症状固定を勧めました。しかし後遺障害診断書は鍼灸院や整骨院では書けません。書いていただくために整形外科に戻り、医師に事情を説明し、なんとか診断書を書いていただきました。 しかし、治療経過を見ると、途中から最後の後遺障害診断まで、”病院への”通院は3か月ぽっかり間が空いてしまっています。「神経症状を残すもの=14級9号」は他覚的所見が乏しくとも、症状の一貫性で認めてくれる余地があります。後遺障害の審査上、整骨院や鍼灸院の治療実績は軽視されますので、この3ヵ月の治療間隔は致命傷なのです。

仕方ないので自賠責調査事務所の担当者と電話で直談判です。事情を説明したところ、本件の調査事務所の担当者はいきさつをご理解下さり、鍼灸院の領収書にて治療の継続性を認めてくれるようで、早速提出の運びとなりました。「非該当」を避けるべく、まるで等級が認められるようにこの担当者は柔軟な判断をしてくれているのです。つまり杓子定規な審査をするのではなく、被害者の事情に耳を傾け、症状の残存を信用してくれたのです。こうなると申請側の私と立場は違えど、同じ被害者救済の仕事をする同志です。

やはり審査をするのは「人間」。担当者がすべての被害者を疑ってかかるのか、偏見なく被害者を見抜くのか・・・。やはり14級9号の真髄は「信用してもらうこと」に尽きると同時に、担当者の裁量次第、さらに言わば公平なジャッジは担当者の人間性で左右される時があるのです。

相談会にやってくる被害者さん、症状ではやはりむち打ちが最大勢力です。全体の60%はむち打ち被害と言っていいでしょう。 しかし一口にむち打ちと言っても、「首を動かすと痛い」程度から「常時手指にしびれがある方」、「バレリュー症候群」を併発している方まで、症状に個人差があります。そしてたまに見かけるのが首にカラーをはめている人です。

カラーの種類は2種に大別されます。左が硬性、右が軟性カラーです。

この2種を覚えれば十分です。

フィラデルフィアカラー ソフトカラー

この2種を覚えれば十分です。

フィラデルフィアカラー ソフトカラー

カラーを装着して会場にやってくる被害者さん、一見ひどい症状のようですが、実際はよくしゃべるし、固定している割には左右、上下によく首が動いています。そして常時付けているわけではないようでカラー自体もそれほど汚れていない。押しなべてカラーをしている人は症状が軽いように思います。そして現在多くの整形外科医がカラー固定を避けています。急性期(1~2週間)の激痛、頚椎の棘突起の骨折などを除き、いつまでも付けることは多くの医師が否定しています。

続きを読む »

前回に続きます。まず下線部を解説します。

保険会社にも6000万円の賠償を、とあります。これは被害者側に人身傷害特約(おそらくご家族加入の自動車保険)が加入されており、そこから6000万円の支払いを受けていたことを示します。保険会社もこの既払いにつき、加害者に求償を行うべく、この裁判に訴訟参加したものと思います。

そして注目すべき論点が2つあります。

① 保険会社の人身傷害が9500万円の判決額全額を支払わない点です。

人身傷害は保険会社の約款で「当社の基準で計算した額を払う」とありますので、普通は対人賠償とほぼ同額の基準で計算されます。つまり裁判の判決額はそれよりもはるかに高額な基準で計算されます。その差は2~3倍に及びます。この人身傷害が限度額(6000万円)いっぱいであれば問題はないですが、1億や無制限だったら・・・。

私は判決額が決定したら、この判決額9500万円全額を保険会社に請求すべきと思います。 もちろん、保険会社は「当社の基準で支払うと決まっているので・・」と反論しますが、今まで同様のケースで判決額を全額請求した結果、なぜか保険会社は自社基準額を押し通さず、判決額を渋々支払います。人身傷害の支払基準は司法を介すると玉虫色となるのです。

これは2年前、人身傷害の求償額をめぐった裁判で、「被害者救済上、約款基準より判決額を重視した」判決がでています。以降、保険会社は建前(約款)上は自社基準、司法が絡めば裁判基準とし、人身傷害の支払い基準は混とんとしたままなのです。

この問題は「そして無保険車傷害は(人身傷害特約に)吸収された」のシリーズの続編として後日書きたいと思います。

★ しかし本件の場合、既払額6000万円はきりが良すぎる数字です。保険会社は既に契約限度額まで支払ったのかもしれません。ただし契約限度額=6000万円は半端な数字です。人身傷害特約は最低3000万円から無制限まで限度額を決めて契約しますが、もっとも多いのが5000万円、次に3000万円です。1億や無制限はかなり少ないはずです。したがって6000万円ちょうど、もしくはそれ以上の契約額もちょっと考えずらい。

もしかしたら家族の車2台の人身傷害特約がそれぞれ限度額3000万円で、両方の限度額の合計6000万円を支払ったのかもしれません。であるならば既に支払った保険金で限度額いっぱいとなり、判決額全額を請求する議論とはなりません。

② 現在の人身傷害特約では「自転車対歩行者」事故に関して、多くの保険会社は無責です。

本件事故は今から5年前です。当時は自転車搭乗中のケガ、自転車による被害事故も対象となっていましたが、現在多くの損保会社はこれを補償から除外しました(三井住友、あいおいニッセイ同和、AIG、日新、全労災は補償範囲を堅持)。歩行中、自転車搭乗中のケガでは相手が自動車でなければ補償の対象外なのです。もしこの事故が現在に起きれば、被害者女性に支払われる賠償金に対応する保険は無く、加害者親子に丸々9500万円賠償金の支払いが請求されることになります。

近年自転車の加害事故も重大化、賠償金も高額化しています。道路交通法上、自転車は軽車両となっております。自転車もある意味、自動車扱いなのです。再び人身傷害特約でこの部分も補償してもらえないものか・・・本件のような被害者はもちろん、加害者にとっても悲惨な事故から切に望まれます。

本件は少年(15歳)の親御さんに「親権者責任」をずしりと科した点がポイントです。裁判では”親権者としての監督義務がちゃんと行われていたか否か”が争われました。でもどう考えても少年の事故における過失と、親の日ごろの指導は直接結びつかないように思います。つまり直接、事故に関与したわけではないが、少年に事故の責任がある以上、民事上の損害賠償責任を取るのは少年に代わって親、ということが本音でしょうか。確かに被害者側にとっては、「少年に支払い能力がないからチャラ」といわけにはいかないでしょう。