何としてでもわが子に病院を継がせたい、その気持ちはわかります。そもそも、昔から技術職は世襲が普通で、秘伝の伝授のような感覚を持つものでした。医術はその最たるものだったと思います。

ちなみに、漫画家の手塚 治虫 先生は、医大を卒業、ご存知の通り医師免許をもっています。手塚家も代々医師が多く、3代遡る曾祖父は手塚 良仙 先生、有名な緒方 洪庵 先生の適塾の出身で、福澤 諭吉 氏と共に同塾で学びました。功績として、江戸で天然痘の種痘所を開設した中心メンバーで、予防接種の礎となりました。その後、軍医で西南戦争に従軍、赤痢で病没しています。その生涯は、手塚作品の『陽だまりの樹』にドラマチックに描かれています。他に医師を題材とした作品は、無免許医の『ブラックジャック』が有名ですね。

話を戻しますが、現代であっても、親が医師であれば、若手医師にとって家にベテラン医師がいる恵まれた境遇となります。あらゆる職業で、世襲そのものは決して悪い事ではないと思います。私の解釈では、不正をしてでも(つまり、能力が担保されない子に)無理に世襲させることが諸悪の根源であり、機会均等は原則、ルールは常にフェアであるべきと思います。能力が担保されない医師に苦労させられるのは患者です。私達も仕事柄、問題のあるドクターを何度も目にしています。では、一切の不正を廃し、跡継ぎが医師試験に受からない院は廃業させるべきでしょうか・・。

話を戻しますが、現代であっても、親が医師であれば、若手医師にとって家にベテラン医師がいる恵まれた境遇となります。あらゆる職業で、世襲そのものは決して悪い事ではないと思います。私の解釈では、不正をしてでも(つまり、能力が担保されない子に)無理に世襲させることが諸悪の根源であり、機会均等は原則、ルールは常にフェアであるべきと思います。能力が担保されない医師に苦労させられるのは患者です。私達も仕事柄、問題のあるドクターを何度も目にしています。では、一切の不正を廃し、跡継ぎが医師試験に受からない院は廃業させるべきでしょうか・・。

現状の世襲率が低下すれば、地域医療の窓口たるクリニック、かかりつけ医の減少は確実です。これは直接、患者にしわ寄せとなります。そして、医療業界全体の盤石な体制にも逆らうことになるかと思います。二代目が通うことになる私大医学部の莫大な授業料は減少し、その系列病院の経営にも影響必至です。国公立大、有名私大の医学部に入学できる学生は選ばれた少数です。世襲医師の数を保っているのは、実は二流三流、無名医大の存在なのです。そこにはとんでもない額の学費が動いていると思います。医大や諸医師会への寄付金などもあります。どの業界に同じく、公正・不正問わず、あらゆる利権が渦巻いていることは想像に難くありません。行き着くところ、巨大な医療業界や医師免許制度の抜本的な見直しなのですが、それでも医師会はその政治力を背景に、簡単に利権を損なうような改革はしないでしょう。

病院も民間企業であるところ、商店に例えれば、代々老舗のお店にとって新規参入者など認めたくないものです。一族の利権・マーケットを守るためには、アンフェアと言われようが、どこの馬の骨ともわからない(大学OBの子ではない)、コネのない(権力者、親族の口利きもない)、取引のない(寄付金を払っていない、ことも含まれますでしょうか)者は、できれば排除したいはず。商売の許可・資格を得るための学校なら、試験で足枷したい・・・このような扱い・慣習はどの業界でもまったく同じです。不公平とは考えず、公益などを持ち出した理由ある秩序と割りきっているかと思います。この構造は歴史が示す通り、そう変わるものではありません。歴史の長い国にとって、”見えない世襲制”とでも言いましょうか、階級制度は表向き廃止されても、脈々たるものが存在し続けています。今回の医大への一斉調査は、「せめて試験制度は公正さを保つこと」、これに留まるように思います。

親は医師ではないが、志を持って努力している医学生にはエールを送りたい気分です。「2代目のボンボンに負けるな!」「心技伴った良い医者になって!」と。

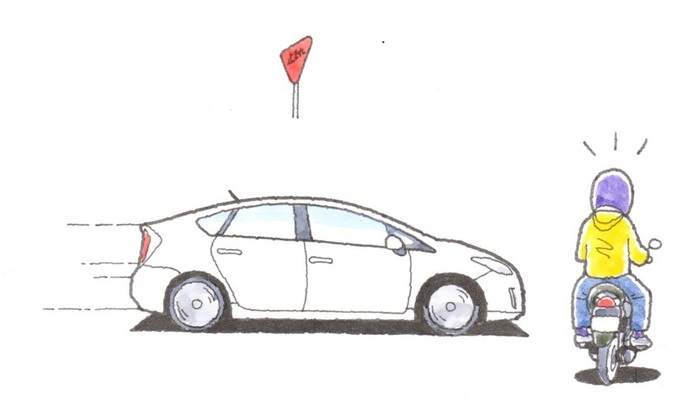

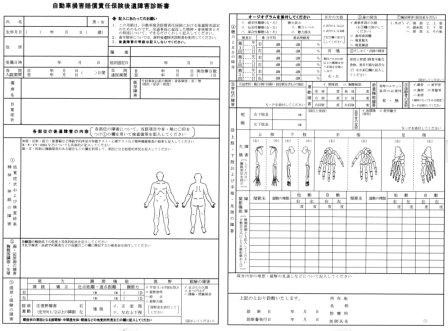

受傷機転とは、簡単に言えば、どんな事故だったのか、ということです。

受傷機転とは、簡単に言えば、どんな事故だったのか、ということです。

頚椎はC1~7まで、腰椎はL1~L5までと見ればすぐに数えられる数しかない上、頚椎や腰椎は範囲が狭いため、どこが骨折していて、それが何番目の椎体なのかをすぐに判断できます。これに対して厄介なのが、胸椎です。

頚椎はC1~7まで、腰椎はL1~L5までと見ればすぐに数えられる数しかない上、頚椎や腰椎は範囲が狭いため、どこが骨折していて、それが何番目の椎体なのかをすぐに判断できます。これに対して厄介なのが、胸椎です。

続きを読む »

続きを読む »

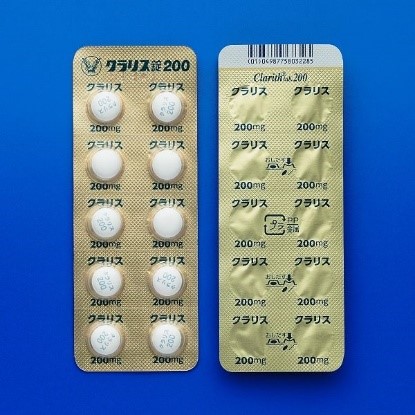

細菌が育つのに必要なたんぱく質の合成を邪魔することで、細菌が増えるのを防ぐタイプの抗生物質です。このような薬はマクロライド系というジャンルに分類されています。この薬は体内に長くとどまる性質があり、1日1回・3日飲むことで、その効果が1週間ほど持続するという特徴があります。その利点として、服用回数が少なくて済む為、飲み忘れを起こしにくいことがあげられます。

細菌が育つのに必要なたんぱく質の合成を邪魔することで、細菌が増えるのを防ぐタイプの抗生物質です。このような薬はマクロライド系というジャンルに分類されています。この薬は体内に長くとどまる性質があり、1日1回・3日飲むことで、その効果が1週間ほど持続するという特徴があります。その利点として、服用回数が少なくて済む為、飲み忘れを起こしにくいことがあげられます。 続きを読む »

続きを読む »

後遺障害の診断、その診断書も医師はあくまで臨床上の判断で記載します。症状が残っているのだから後遺症、臨床上はそれでよいのですが、自賠責や労災が認める後遺障害は、その証拠を必要としているのです。主治医の判断だけを鵜呑みに等級認定はしません。また、医師の心情的にも、「一生懸命治そうと頑張って治療してきたのに・・・治らなかった証明書を書け?」、積極的な訳はありません。ある医師は「書きたくない診断書No.1」とおっしゃいました。

後遺障害の診断、その診断書も医師はあくまで臨床上の判断で記載します。症状が残っているのだから後遺症、臨床上はそれでよいのですが、自賠責や労災が認める後遺障害は、その証拠を必要としているのです。主治医の判断だけを鵜呑みに等級認定はしません。また、医師の心情的にも、「一生懸命治そうと頑張って治療してきたのに・・・治らなかった証明書を書け?」、積極的な訳はありません。ある医師は「書きたくない診断書No.1」とおっしゃいました。

(1)死亡診断書、2つの意義

(1)死亡診断書、2つの意義

【薬理】

【薬理】