人体の不思議?

人体の不思議?

あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、今回は幻肢痛についてまとめてみたいと思います。幻肢とは、手腕や足の切断後に失ったはずの手足が、まるで存在するかのように感じられることを指し、その部分に痛みを感じるのが幻肢痛です。幻肢痛には通常の鎮痛薬だけでは消えないので、苦しんでいる方がたくさんいらっしゃると思われます。

幻肢痛は切断後だけではなく、神経損傷や脊髄損傷などによって手足の感覚と運動が麻痺した場合にも現れることがあるようです。幻肢痛が発症するメカニズムとして、脳に存在する身体(手足)の地図が書き換わってしまうこと、つまり手や足を失った事に対して、脳が正しく適応できなかったために生じることが報告されているようですが、その要因については明らかになっておらず、治療法も十分ではありません。実に不思議な幻想ですね。

治療法としては、薬物療法や鏡療法等があります。薬物療法としては、鎮痛剤(アセトアミノフェン、イブプロフェン)、三環系抗うつ薬光痙攣薬、プレガバリンなどの抗てんかん薬が使われることがありますが、もっと強いものだとコデインやモルヒネなどのオピオイド系の薬があります。その場合には、医師の指示のもと、適切な量をコントロールしてもらう必要があります。

鏡療法とは、鏡に健常な手足を写し、幻肢が実在するかのように錯覚させることで、幻肢に関連した脳活動を強める訓練があります。しかし、鏡療法は全ての患者さんに有効なわけではなく、効果も一時的であることが多く、幻肢痛に対する確立した治療法とはなっていません。また、近年の研究からは、幻肢に関連した脳活動が強まるほど痛みが強くなることが示され、鏡療法のメカニズムについても疑問が生じていました。その他にも鍼灸治療や反復経頭蓋磁気刺激があるようですが、どれも効果は定かではありません。 ※ 反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)とは、repetitive Transcranial Magnetic Stimulationの略です。 rTMS療法は、頭に密着させた専用の器具から磁場を発生させ、特定部位の神経細胞を繰り返し刺激して、うつ病による症状を改善させる治療法です。頭に密着させる専用の器具にはコイルが内蔵されており、そのコイルに瞬間的に電流を流すとパルス磁場が生まれます(ファラデーの電磁誘導)。この磁場の変化が脳内の局所に渦電流を誘導し、特定の神経細胞群が電気的に刺激されて活性化します。つまりTMS装置では電気エネルギーを専用コイルで磁気エネルギーに変換し、さらに脳内で電気エネルギーに再変換されて神経細胞に伝わります。これを繰り返すことにより、脳内の神経細胞の活動性が変化し、うつ病による症状を和らげていくことが期待できます。(NTT東日本伊豆病院より)

① 主成分 ベタヒスチンメシル酸塩(Betahistine mesilate)

① 主成分 ベタヒスチンメシル酸塩(Betahistine mesilate)

健康保険税が高いんです!

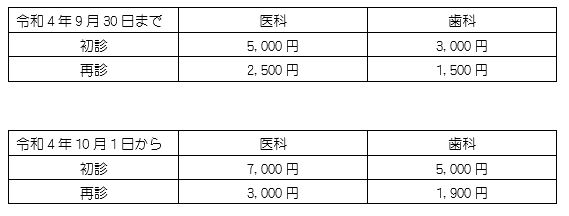

令和4年4月1日に実施された22年度の診療報酬改定によって、「大病院への紹介状なしでの受診」に関する特別料金の増額が決定し、令和4年10月1日から変更となることとなりました。そもそも、「なぜ、紹介状なしで大病院を受診してはいけないのか」ということですが、大病院では高度な医療が必要な患者が多いため、専門的な医療や対応を大病院が担い、日常的な病気やケガについては個人病院やクリニックが担うという分業体制になっているのです。まずは町の医師に診てもらい、大病院での検査や診察が必要と判断された場合に、紹介状を作成し、受診するという流れになるわけですね。また、大病院側としても、紹介状があるということは、一定の担保がある(町の医師が検査等を必要としている、背景事情等に不可解なことがない)ため、安心して診ることができるのです。

さて、この特別料金ですが、現在の金額と改定された金額を比べてみましょう。

健康保険税が高いんです!

令和4年4月1日に実施された22年度の診療報酬改定によって、「大病院への紹介状なしでの受診」に関する特別料金の増額が決定し、令和4年10月1日から変更となることとなりました。そもそも、「なぜ、紹介状なしで大病院を受診してはいけないのか」ということですが、大病院では高度な医療が必要な患者が多いため、専門的な医療や対応を大病院が担い、日常的な病気やケガについては個人病院やクリニックが担うという分業体制になっているのです。まずは町の医師に診てもらい、大病院での検査や診察が必要と判断された場合に、紹介状を作成し、受診するという流れになるわけですね。また、大病院側としても、紹介状があるということは、一定の担保がある(町の医師が検査等を必要としている、背景事情等に不可解なことがない)ため、安心して診ることができるのです。

さて、この特別料金ですが、現在の金額と改定された金額を比べてみましょう。

ここで勘違いをしないでいただきたいこととしては、この改定によって病院側が儲かるといった仕組みではないということです。患者負担になった金額というのは、元々保険適用となっていた項目が適用外になっただけなので、病院に支払われる金額に変わりはありませんが、健康保険が負担する金額が圧縮されるということです。あえて紹介状をもらわずに大病院を受診する患者に対して、健康保険がそこまで手厚いサポートをする必要があるのか?ということだと思います。現在は高齢化社会が進み、健康保険の負担が国と若年層に重くのしかかっています。(現に私は1年間に1回も病院に行かないにもかかわらず、高額な健康保険料を毎月収めていますので・・・。)

ここで勘違いをしないでいただきたいこととしては、この改定によって病院側が儲かるといった仕組みではないということです。患者負担になった金額というのは、元々保険適用となっていた項目が適用外になっただけなので、病院に支払われる金額に変わりはありませんが、健康保険が負担する金額が圧縮されるということです。あえて紹介状をもらわずに大病院を受診する患者に対して、健康保険がそこまで手厚いサポートをする必要があるのか?ということだと思います。現在は高齢化社会が進み、健康保険の負担が国と若年層に重くのしかかっています。(現に私は1年間に1回も病院に行かないにもかかわらず、高額な健康保険料を毎月収めていますので・・・。)

続きを読む »

続きを読む » 高齢者や骨粗しょう症患者は、圧迫骨折によって寝たきりの状態につながる危険性があるため、保存療法ではなく経皮的椎体形成術と呼ばれる手術を行うことが多いようです。経皮的椎体形成術はPVP若しくはVPとBKPに分類されます。どちらも同じような手術ではありますが、違いが少しあります。

高齢者や骨粗しょう症患者は、圧迫骨折によって寝たきりの状態につながる危険性があるため、保存療法ではなく経皮的椎体形成術と呼ばれる手術を行うことが多いようです。経皮的椎体形成術はPVP若しくはVPとBKPに分類されます。どちらも同じような手術ではありますが、違いが少しあります。

私達の取る方法として多くを占めるのは、やはり「秀吉」型の工夫です。診断書記載までの段取りや事情を整理して臨みます。因果関係の資料を提示、医師が安心して判断頂けるよう準備をします。

私達の取る方法として多くを占めるのは、やはり「秀吉」型の工夫です。診断書記載までの段取りや事情を整理して臨みます。因果関係の資料を提示、医師が安心して判断頂けるよう準備をします。 スポーツ中に受傷する外傷(脱臼、捻挫、骨折、靭帯損傷など)はもちろん、肘や肩など関節の繰り返し動作で生じる障害(野球肩・肘、テニス肘など)、これらを専門に診るドクターです。更に肩や膝などパーツに特化した専門医もおり、最近はこれらパーツごとの専門外来も増えたと思います。いずれも、交通事故外傷に通じるもので、大変頼りになります。

スポーツ中に受傷する外傷(脱臼、捻挫、骨折、靭帯損傷など)はもちろん、肘や肩など関節の繰り返し動作で生じる障害(野球肩・肘、テニス肘など)、これらを専門に診るドクターです。更に肩や膝などパーツに特化した専門医もおり、最近はこれらパーツごとの専門外来も増えたと思います。いずれも、交通事故外傷に通じるもので、大変頼りになります。

「知らんわい」

「知らんわい」