医薬品といっても実は細かく分類されていて、「医療用医薬品(処方箋)」、「要指導医薬品」、「一般用医薬品」の3つに分けられます。またその中でも、一般用医薬品は、「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」に分けられます。 「医療用医薬品」とは、医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方箋若しくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品をいう。 「要指導医薬品」とは、次のアからエまでに掲げる医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされており、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が悪事・食費寧製審議会の意見を聴いて指定するものである。 ア その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの イ その製造販売の承認の申請に際してアに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの ウ 新法第44条第1項に規定する毒薬 エ 新法第44条第2項に規定する劇薬 44条 毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事、食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品は、その直接の容器又は食説の被包に、黒地に白枠、白地をもって、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。 2 劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に白地に赤枠、赤字をもって、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。 「一般用医薬品」とは、医療用医薬品として扱われる医薬品以外の医薬品をいう。すなわち、一般の人が薬局等で購入し、自らの判断で使用する医薬品であって、通常、安全性が確保できる成分の配合によるものが多い。(厚生労働省HPより抜粋)

よい休暇をとっていますか? 私は一向にはかどらないのですが、溜まった事務仕事です。息抜きに記事を書きましたのでよかったらご覧下さい。 (やや長文です)

・・・・ 昨年から減少傾向ですが、相変わらず、労災や自賠責の認定上、グレーな扱いとなっている傷病名の相談がみられます。 代表的な2大傷病名は「脳脊髄液減少症」と「MTBI」です。これらの傷病名を冠した被害者の皆さんは、事故以来、頚部・頭部の疼痛・しびれに留まらず、めまい、吐き気、動悸、不眠、起立痛、関節痛、生理不順、意欲低下、健忘、鬱(うつ)、情緒不安定・・あらゆる神経症状、脳障害・精神疾患症状をきたすことになります。しかし、画像や検査にはっきりとした原因が現れません。

それらの症状は交通事故を契機としますが、多くに共通することは高エネルギー外傷ではないことです。高エネルギー外傷とは曖昧な表現ですが、「強い外力により、身体内部の広い範囲で組織が破壊されているケガ」です。自賠責では「器質的損傷を伴う外傷」と読み替えることができます。高エネルギー外傷の反対は骨折や靱帯損傷のない、打撲・捻挫の類で軽傷となります。

軽傷かつ軽い衝撃ながら、長引く症状に悩まされる被害者の皆さんは、捻挫の診断名では納得できず、自分の傷病名を血眼で捜します。医師も原因がわからず、患者は病院を転々とする、ドクターショッピングに陥ります。骨折や人体組織に相当の破壊があれば、医師も症状を解明すべく、懸命に検査を実施し、経過観察を続けます。しかし、軽い衝撃であること、さらに検査上「異常なし」となれば・・どの医師も「心因性?」と相手にしなくなるからです。実際、症状を訴える患者のほとんどが心身症、または別の原因(加齢による神経症状、更年期障害)と言われています。

もちろん、事故との因果関係はあるが、器質的損傷が判然としないだけで、嘘偽りなく苦しんでいる患者さんも存在します。極めて少数ですが。

また、この2大傷病名はなぜか特定の病院、専門外の医師の診断に集中しています。まったくもって不思議です。一方、脳神経外科や脊椎の専門医にお会いすることが多いのですが、多くの医師はそれら傷病名に懐疑的です。臨床上、原因不明の患者の存在を否定はしませんが、確定的な診断を控えます。つまり、医学的にすべての症状が解明されているわけではないのです。謙虚に言えば、まだ推論の段階でしょう。

この5年間、私も大勢の「脳脊髄液減少症」「MTBI」患者にお会いしました。どうみても心因性か、外傷性頚部症候群、バレリュー症候群、自律神経失調症にしかみえない被害者さんがほとんどです。そもそも、専門医すらわからない症状について、素人の私に判断できようがありません。

前提として、労災・自賠責の認定基準は、それらの診断名を直接に後遺障害とは認めていません。多くは、因果関係なし=非該当か、神経症状の一環として14級9号の判断とします。14級を超える立証は私の努力では不可能です。稀に弁護士が裁判での認定を目指しますが、ほとんどが負け戦です。医師が証明しきれないもの、特定の医師による推論的な診断しかないものを争うわけですから、当然に苦しい戦いとなります。

そのような状況でありながら、この2大傷病名に積極的に取り組んでいる弁護士先生には頭が下がる思いです。

私達は医療調査及び保険請求から「事実証明」を果たすことが使命です。医学的な解明は医師の範疇、それも臨床医ではなく研究医の分野です。私達は医学の進歩を待つしかないのです。したがって、「出来ること」と「出来ないこと」を明確に表明することが被害者様に対する誠意と思っています。

事実証明とはサイエンス(科学)に則った証明なのです。ある専門医は「医学的な根拠がない傷病名は、サイエンスではない」とバッサリです。

つまり、推論の段階である傷病名を追うことは、UFOや心霊現象、超能力の存在を証明する作業と同じなのです。

現在の科学が万能とは言いません。医学的な解明が進み、自賠責の認定基準も変わるかも知れません。しかし、現状、私達に出来ることは、謙虚に被害者さんの症状を聞き取り、現在の科学をもってできる医証を揃えて審査にふすことです。これが「脳脊髄液減少症」と「MTBI」に対する、純粋なスタンスではないでしょうか。交通事故外傷・立証の現場に、サイエンスの対極である「オカルト」「超自然」を持ち込むわけにはいかないのです。 最後に、かつて経験した最高クラスのオカルト相談を・・ 相談者:「自動車に乗っていたら、急に光に包まれてすごい衝撃を受けました。その後、意識を無くしたのですが、気がついたら、自動車は塀にぶつかって止まっていました。数日後から、頭痛、めまい、浮遊感、悪夢に悩まされて・・・病院では頚椎捻挫だそうです。念のためMRIを撮ったら頭に何か写っていると言われました。」

秋葉:「何が写っていたのですか?」

相談者:「わかりません。医師は事故とは関係ない、古い脳梗塞の跡?と言っていました・・。」

秋葉:「いずれにしても、自損事故で外傷性頚部症候群となり、神経症状が起きているのではないでしょうか?医師もそう説明していませんか?」

相談者:「いえ、私は事故を起したのではありません。恐らく、UFOに襲撃され、宇宙人によって頭にチップを埋め込まれたのかもしれません・・きっとそうです。」

(ここでXファイルのテーマが流れる ♪)

秋葉:「(アブダクト=宇宙人による誘拐事件か!) それでは、保険会社ではなく、宇宙人に埋め込まれたチップを取ってもらい、賠償請求をしましょう」

相談者:「はい、そうします。どこに連絡したら良いでしょうか?」

秋葉:「テレパシーでもう一度、UFOを呼ぶことです。」

相談者:「わかりました。ありがとうございます!」

秋葉:「お大事にして下さい。」

前回述べた3つの靭帯が骨化していく病気について、簡易にではありますがまとめました。

前回述べた3つの靭帯が骨化していく病気について、簡易にではありますがまとめました。

これらの病気のうち、特に後縦靭帯骨化症と黄色靭帯骨化症は、せき髄を圧迫する病気であり、これらを患っている方が交通事故に遭われた場合、ムチウチ等の症状と同様、ないしはそれ以上に辛い症状がでることがあります。

※ 前縦靭帯骨化症の場合、せき髄を圧迫しないので前述したように症状が出ることはあまりありませんが、後縦靭帯骨化症が併発しているケースが多いです。

しかし、一部症状がムチウチの症状と酷似しているため、事故によるものか、病気によるものかの区別ができない場合が多くあります。また、調査事務所もムチウチの後遺症(後遺障害)については症状が信用できるかどうかでみております。MRI画像上で後縦靭帯骨化症等が判明すれば、「既往症あり」として、等級を認めないケースもあります。

それでは、交通事故に遭われた場合、完全に等級が認められないのでしょうか。

結論として、事故前から症状があり、症状が交通事故後によりひどくなった場合に、既存障害を前提として等級を認めてもらうように申請をする場合があります。

例えば、まず交通事故以前に後縦靭帯骨化症を診察されていれば、その時の症状と交通事故後の症状とを比較し、前者が14級9号レベルの症状であった場合で、かつ後者の症状が12級13号レベルの症状であった場合、12級13号を現存障害とし、14級9号を既存障害として認められることがあります。これは自賠独自の「加重」の計算で、

現存障害(12級の224万円)- 既存傷害(14級の75万円)=149万円の保険金支払い となります。

裁判上でもこの計算方式が踏襲されることが多くなります。したがって、この差分を前提に裁判基準へと計算し直し、弁護士は相手方保険会社に対して請求する傾向です。

続きを読む »

続きを読む »

靭帯が骨化していってしまう病気として、ここでは①後縦靭帯骨化症、②前縦靭帯骨化症、③黄色靭帯骨化症をあげていきたいと思います。

靭帯が骨化していってしまう病気として、ここでは①後縦靭帯骨化症、②前縦靭帯骨化症、③黄色靭帯骨化症をあげていきたいと思います。

これらの具体的な原因については不明といわれており、これらのうち①後縦靭帯骨化症、③黄色靭帯骨化症は、国の特定疾患(難病)に指定されております。

しかしながら他方で、要因として肥満や糖尿病等の生活習慣病や遺伝的要因があげられています。 ① 後縦靭帯骨化症について

後縦靭帯骨化症とは、椎体の後面についている靭帯が骨化(骨に変性する)する病気です。

この骨化した靭帯が脊髄や神経根を圧迫すると、手足の痺れ、首・背中・腰の痛みが生じ、最悪、運動障害も生じる可能性があります。また、排尿障害も起きる場合もあります。

症状が重い方は、靭帯を圧迫している骨を削る除圧術、除圧後に骨移植やプレート・スクリューで固定する固定術等の手術を行う必要があります。

続きを読む »

続きを読む »

ある相談者は腰の痛みを訴えていました。診断書を確認したところ、当初は腰部打撲等と診断され、その後CT画像を撮影し、結果、仙骨骨折と診断されていました。診断当初から腰から臀部にかけての痛みを訴え、CT画像撮影は事故から少ししか経過していませんでしたので、12級13号ないしは14級9号が認められそうでした。

前回の例と異なり、相談段階で画像CDを用意できたので、画像確認をしてみました。

仙骨部分をXP画像で確認すると、尾底骨部分が曲がっているようにみえました。尾底骨部分は人によっては通常よりもまがっていることがありますので、これのみでは判断できません。

その後、CT画像を確認してみました。

その後、CT画像を確認してみました。

尾底骨部分に他の部分と比較すると、「骨傷」が確認できました。しかしながら、骨折しているようにはみえませんでした。3DCTも確認しましたが、やはり骨折箇所は見当たらず、骨折レベルには至っていない状態でした。

尾底骨部分の疼痛は後遺障害等級が認められにくいため、結論として14級9号が認められる可能性がわずかにあるのみでした。 前回の例を含めて、お医者様は治療に役立つかどうかで検査や画像をみますので、後遺症(後遺障害)の立証については初めから考えていません。治療上必要か否かで観ております。前回の例では、骨折していなかったのですが、痛みはその箇所にあるため、投薬治療して痛みを抑えていました。本件の例も同じく、リハビリができない箇所である上に治療上痛みを止めるために投薬するしかない場合です。

医師が後遺症(後遺障害)を認めたとしても、診断を立証できる程度の証拠を提出する必要があります。 とある医師は自分が検査内容や後遺症(後遺障害)を決めるものであると言っておりましたが、実際、申請しても後遺症(後遺障害)が認められない(非該当)場合が多くあります。医師は後遺症(後遺障害)の立証を知る方は非常に少ないです。お詳しい医師が近くにいれば心強いですが、極めて稀です。

月に1回行っている相談会では、主に後遺症(後遺障害)での立証に必要な情報をお教えできますので、もしよろしければご参加ください。

年間100人に及ぶドクターとお会いしています。お医者様と言っても同じ人間、色々な性格の先生がいらっしゃいます。何の商売でも中身は人間です。

さて、本日、同行した整形外科の先生は、以前から良い評判を聞いておりました。本日お会いして、噂以上と感激しました。膝を受傷した被害者さまが手術を終え、リハビリのために選択した個人開業医です。

まず、受付の事務の方はにこやかで親切です。リハビリ室は明るく、理学療法士の先生は、常に患者に言葉をかけながら熱心に作業、技術の高さをうかがわせます。看護師さんも明るくキビキビ動き回っています。

そう、これらは”良い病院”の特徴です。

そして、いよいよ院長先生の診断です。扉を開けて名刺を出すと、立ち上がり会釈をして受け取ってくれました。このような礼儀正しい医師は100人に2~3人です。

そして、肝心の診断ですが、まず、説明がゆっくり丁寧、MRI画像を示して患者の理解を促しています。そしてなんと、触診で前病院には記載のなかった、「後十字靱帯損傷」を診断、ストレスXPを実施していました。本来、膝の動揺性を診断するにあたって、「ストレスXP」は私達がしつこく熱心に先生にお願いして、ようやく実施されるものです。それを初診時から・・!

人格を備えたドクターは、診断力も兼ね備えているケースが多いように思います。病院全体のホスピタリティ(本来、病院の語源)が高い病院は、このように優れたドクターが存在しています。私達の仕事は、”被害者さんの為になる”よい病院を見つけることでもあります。

行列ができることがうなずけます。

交通事故の相談で重傷者のお話を聞くことがありますが、診断書を確認すると、時折事故から期間が空いてから診断されることがあります。

重症であれば普通、直ぐに痛みや症状を医師に相談し、真っ先に検査をして診断されるはずです。それでも何故、後になってから怪我がわかるのでしょうか。相談者に確認すると、他の部位の治療を優先していたからという理由がよくあげられます。確かに、怪我の部位や重さによっては優先順位が下がる場合もあります。 例えば、腕を骨折している他、頭蓋骨骨折・脳挫傷をしている場合、一命をとりとめるため、頭部の治療を優先し、その他の骨折部位については後回しになることがあります。しかし、それはあくまで命に係わったり他に治療を集中しないと取り返しがつかない可能性があったりする例外的な場合です。

相談者の中には通常見逃さないような場合ばかりでした。何故このような事が起きてしまったのでしょうか。後に病院同行で医師からお話を伺ったり、相談者のお話しを伺ったりしているうちに、以下のようなことが主な理由としてあげられそうです。

① 部位が専門家でないと明らかにならない場合で、担当医師の専門ではなかった場合。

② 相談者が主な症状で頭がいっぱいで他の症状を我慢していた場合。

③ 事故の後に怪我をした場合。

①の理由の場合 この主張はよくあることですが、後遺症(後遺障害)の申請では理由になりません。何故なら、症状を訴えれば、通常の医師であれば専門医に紹介して治療をするよう指示するはずだからです。仮に医師が紹介もせず原因不明のままにするようなことがあればすぐに転院を考える必要があります。

②の理由の場合 結論として、我慢する必要はないので、しっかり医師に伝えてください。①の理由と同様、後遺症(後遺障害)の申請では理由になりません。 何故なら、重傷といえるレベルの怪我の痛みは通常我慢できるものではなく、気づかない方がおかしいからです。それでも期間が空いてから症状を訴えて診断されると、事故と関係ない怪我ではないかと保険会社や調査事務所が疑ってしまいます。

③の理由について 時折、事故と関係ないのに事故で怪我したことにしようとする相談者がおります。そのような詐欺まがいのことをなさると、保険会社は、後遺症(後遺障害)はおろか、治療費の支払いをも打ち切ってきます。仮に事故と関係ある他の怪我の治療費であってでもです。また、後遺症(後遺障害)の申請で、事故で生じた怪我の申請をする場合でも不利に働く恐れがあります。決して嘘はつかず、この場合は我慢して下さい。

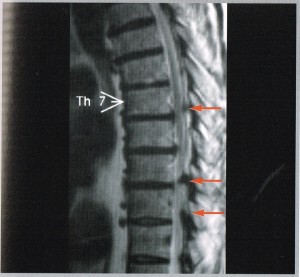

交通事故で腰椎や胸椎を圧迫骨折したという相談を過去に何度か受けたことがあります。交通事故による骨折の場合、MRI画像(特に受傷直後に撮影されたもの)で水分反応がでます。水分反応が強いという事は、その骨折は新鮮骨折といえます。

交通事故で腰椎や胸椎を圧迫骨折したという相談を過去に何度か受けたことがあります。交通事故による骨折の場合、MRI画像(特に受傷直後に撮影されたもの)で水分反応がでます。水分反応が強いという事は、その骨折は新鮮骨折といえます。

続きを読む »

続きを読む »

接骨院・整骨院は柔道整復師の資格者で営業しています。もう、20年も前から健保や自賠責への不正請求はもちろん、過剰な施術費の請求で保険会社から嫌われています。

優れた手技を持ち、多くの患者を救っている先生も存在する中、大変残念に思っています。

もちろん、医師・病院でも不心得者がおります。しかし、健保扱い停止や逮捕される柔道整復師の数は医師の比ではありません。つまり、どうしようもない位、不正者・犯罪者が多すぎるのです。

一昨年から危惧していた通り、不正な接骨院・整骨院で施術を受けたばかりに、とばっちりを食っている被害者さんの相談が増えてきました。代表的な例は以下の通り、

1、通っている院が、保険金詐欺で逮捕されて ⇒ 保険会社の一括払いがストップ

2、通っている院が、健保から調査が入って ⇒ 健保の使用がストップに

3、通っている院の不正が発覚して ⇒ 審査中の後遺障害が「非該当」となった?

4、弁護士・行政書士に紹介された院に通った ⇒ 後遺障害が「非該当」となった? 1と2は犯罪に巻き込まれたので、不運としか言いようがありません。ただし、通院日の水増しなど、「知らなかった」では済まされず、患者もグル=共犯とされる可能性はあります。保険金詐欺は重罪です。

3と4は後遺障害の審査上の判断なので、一概に院のせいとは言えませんが、明確な所見のない、むち打ち14級などは症状の「信用性」が認定のポイントです。今まで多くのむち打ち14級の案件を見てきましたが、おかしな病院・接骨院等に通っていた被害者さんは、明確な骨折や重傷事案を除き、等級審査上、圧倒的に不利に感じています。

最近、目に付くのは4、のパターンです。これは弁護士・行政書士と接骨院等が提携・顧問など、商売上の繋がりが拡大したことと無縁ではありません。提携によって法律家と院が相互に患者の紹介を行っています。これ自体は何の問題もないのですが、後遺障害等級の審査上、接骨院等での施術では、症状の深刻度は低く判断されます。自賠責調査事務所はもちろん、保険会社はあくまで医師の診断、治療実績を重んじます。やはり、症状が長引いている被害者さんは、医師の診断の下で治療・リハビリを進めた方が安全なのです。

また、接骨院・整骨院では診断書が書けませんので、提携先の院を紹介しつつも、整形外科の受診も月1、2回はキープさせる方法があります。これで、後遺症の審査に備えることができて安心?なのでしょうが・・これも自賠責はお見通し、ある調査事務所の担当者はブログで「アリバイ作りの診察」と断言、やはり、悪い印象を持っているようです。

また、接骨院・整骨院では診断書が書けませんので、提携先の院を紹介しつつも、整形外科の受診も月1、2回はキープさせる方法があります。これで、後遺症の審査に備えることができて安心?なのでしょうが・・これも自賠責はお見通し、ある調査事務所の担当者はブログで「アリバイ作りの診察」と断言、やはり、悪い印象を持っているようです。

これは、医療機関と柔道整復の「並行受診」と言い、骨折等の患者を診る場合、医師と院が正しい連携治療を結んでいれば、問題ありません。しかし、自賠社や任意社は、法律家が絡んだ連携関係を、それを誇示した派手なホームページからほぼ把握しています。

数年前であれば、この「並行受診」でも、それなりに神経学的所見があれば、なんとか14級9号は認められていました。しかし、むち打ち患者の多くは神経学的所見に乏しいものです。したがって、「並行受診」は大変不利な印象を持っています。最近の相談者さんで、「○○弁護士に紹介された整骨院に通い、等級は大丈夫と言われたのですが・・非該当になりました(泣)」がちらほら出始めました。非常に残念です。病院でリハビリをしていたら、認定されたであろう被害者さん達だからです。医師に後遺障害診断書を書いて頂くための、「アリバイ作りの診察」は、もう通用していないのです。

すると、この交通事故専門、被害者救済を謳っている弁護士は、大変罪な事をしていることになります。

商売上の安易な提携・顧問関係を院と結んでいる法律家さんは、未だ、この事実を直視できていないのでしょうか。道徳心を持った、そして、手技としての技術が高い院との連携であれば、当然に被害者さんの為になります。しかし、各県で毎月複数の院が処分を受けている今、かなり危険な連携と言わざるを得ません。だからこそ、心ある法律家は医療者との距離をしっかりと保っています。

今後も問題の噴出が続き、法律家と接骨院・整骨院の連携ブームは、被害者の怨嗟の声を残して、いずれ収束すると思います。

通常のレントゲンではわかりにくい骨折箇所を見る場合や、関節等骨組みが複雑になっている箇所の骨折や脱臼を見る場合等で有効な画像がCT(Computed Tomography)です。

通常のレントゲンではわかりにくい骨折箇所を見る場合や、関節等骨組みが複雑になっている箇所の骨折や脱臼を見る場合等で有効な画像がCT(Computed Tomography)です。

長管骨のような長い骨の真ん中を骨折したようなわかりやすい骨折であればレントゲン画像でも骨折部位は確認できます。これに対し、通常のレントゲンではわかりにくい骨折箇所を見る場合や、関節等骨組みが複雑になっている箇所の骨折や脱臼を見る場合等で有効な画像がCTがあげられます。

長管骨のような長い骨の真ん中を骨折したようなわかりやすい骨折であればレントゲン画像でも骨折部位は確認できます。これに対し、通常のレントゲンではわかりにくい骨折箇所を見る場合や、関節等骨組みが複雑になっている箇所の骨折や脱臼を見る場合等で有効な画像がCTがあげられます。

交通事故相談会等で怪我の内容によってはCTを撮ることを勧めています。また、最近の士業者のHPでもCTを撮ることを勧めている記事が多く見受けられます。

HPや電話、相談会でのアドバイス通りに医者にCTを依頼する方もおりました。しかし、医者によっては、撮る必要はないと言う場合、レントゲンで確認できるから撮らない場合、等を理由にCTを撮ってくれない場合があります。

前者の例の場合、自分の病院にCTが無いから撮れないことが理由となっている場合がありますので、患者がCTを撮れる紹介先を医者に示し、なるべく負担を軽くするようにしてみてください。後者の例の場合、医者によってはレントゲンのみで細部にまで至る骨折箇所を確認できる方もおりますが、保険手続上では医者以外の者も審査しますので、レントゲンよりも骨折状況が確認しやすいCTの方が良い場合が多いです。理解のある医者の場合、撮って頂けますが、どうしても撮らないと言い張る医者もおります。

そのような場合にまでCTを撮らなければならないのでしょうか。

結論として、審査する上で細部に至る骨折状況を確認できるレントゲンであれば、大丈夫です。何故なら、CTは治療上骨折箇所を確認する上で撮るものですが、それはレントゲンでは確認しきれない場合があるからです。この点、CTでなくてもレントゲン上確認誰が見ても確認できるのであれば治療上はもちろん、また保険手続上でも審査に影響はありません。よって、CTでなくても大丈夫な場合があります。

続きを読む »

続きを読む »

以前、大結節骨折について触れました。その際、触れた棘上筋についてまとめたいと思います。

以前、大結節骨折について触れました。その際、触れた棘上筋についてまとめたいと思います。

棘上筋とは、肩の腱板の一部で、肩の上下運動のメインとなる筋肉です。棘上筋が断裂した場合、肩の外転運動の可動域に影響がでる可能性があります。棘上筋の断裂は、完全に断裂している場合だけではなく、部分的に断裂している場合もあります。完全断裂の場合、縫合手術を行う場合があります。部分的な断裂の場合であれば、手術ではなく、三角巾で外固定し、安静にする方法がとられる場合があります。

肩の可動域制限が後遺症(後遺障害)として残存するか否かは、断裂具合によります。完全に断裂していれば肩をあげる筋肉が損傷しているので、主に外転運動での可動域制限が生じます。一方で部分的な断裂の場合、程度によっては可動域制限が生じないこともあります。その場合には、14級9号、12級13号のいずれかが認定される可能性があります。

肩の可動域制限が後遺症(後遺障害)として残存するか否かは、断裂具合によります。完全に断裂していれば肩をあげる筋肉が損傷しているので、主に外転運動での可動域制限が生じます。一方で部分的な断裂の場合、程度によっては可動域制限が生じないこともあります。その場合には、14級9号、12級13号のいずれかが認定される可能性があります。

以上から、治療方針にしても後遺症(後遺障害)手続きにしても、いずれにしても画像を撮る必要があります。

棘上筋は筋肉ですので、レントゲン画像上でははっきり写りませんが、MRI画像であれば棘上筋が写ります。これで断裂具合を確認できます。なお、前回の大結節骨折でも述べましたが、棘上筋に衝撃を受けて、そのバネのような筋肉に引っ張られることで介達外力タイプの大結節骨折をしていることがあります。骨折により骨片が残り、痛みが続いているかもしれませんので、(3D)CTも撮る必要がある場合もあります。

しかし、医者の中には、レントゲンのみで棘上筋等の腱板損傷を診断する場合があります。ある医者によると、肩峰と骨頭の間が通常より狭くなっていることを指摘して腱板(棘上筋)損傷を勘で診断?する場合があります。しかし、腱板等を専門的に診察している医者はMRIを撮った上で慎重に診断していました。

我々は医者がMRIを撮らずに棘上筋損傷を診断した場合には気を付けるようにしています。当然ですが、「勘の診断名」など自賠責は認めてくれません。ちなみに、今までお会いした専門性を持ったお医者様は様々な検査をした上で慎重に診察しております。

ある2人が横断歩道を歩行中に、信号無視した運転手がその歩行者をはねてしまったとします。歩行者のうちの一人(Aさん)は、腕を骨折しました。もう一方の歩行者(Bさん)は、幸い骨折はしませんでしたが、肩を痛めてしまいました。

ある2人が横断歩道を歩行中に、信号無視した運転手がその歩行者をはねてしまったとします。歩行者のうちの一人(Aさん)は、腕を骨折しました。もう一方の歩行者(Bさん)は、幸い骨折はしませんでしたが、肩を痛めてしまいました。

AさんもBさんも共に腕が上がらなくなったと主張しております。 関節可動域制限の等級はAさんとBさんのどちらに認められるのでしょうか。

交通事故の相談者の中には、肩や肘、膝や足首等の関節が交通事故以前よりも動かなくなったことについて相談される方が多くおります。

確かに、交通事故による衝撃で骨や筋肉、靭帯が損傷する場合があります。その際、関節が動かなくなるほどのダメージを負う被害者をこれまで何人も見てきました。しかし、その関節可動域の制限が後遺症(後遺障害)として認められるか否かの判断は傷病名や被害者の主張のみを見たり聞いたりしただけではできません。

被害者のお話しを信じていないわけではありませんが、物事には「常識」というものがあります。自賠責の調査事務所に限らず、弁護士やその他士業、保険会社、その他の方々が何かを判断する際の寄る辺となる「常識」が存在しております。交通事故の怪我も同じです。

骨折をするほどの衝撃を身体に受けた場合、治療を始めたときには関節が動かなくなっても不思議ではありません。しかし、その原因は骨折したことなのでしょうか、それとも単純に痛みにあるのでしょうか。それらは画像で判断する必要があります。

例えば、上記Aさんの画像(XPやCT)を確認したところ、上腕骨(二の腕の部分)の骨幹部(骨の真ん中)が折れていることがわかったとします。事故から半年後、Drが再び画像を確認してみると骨が癒合しており、特に偽関節や骨片が残っていないことがわかりました。それでも腕が上がらないとAさんは訴えていたとしても、これだけでは関節可動域の制限による等級はほぼ認められないでしょう。

何故なら、骨が折れた箇所が、関節の動きを制御する部分やそれに近い所ではなく、二の腕の骨の真ん中が折れたからです。この部分が折れたとしたら、痛みがしばらく残ってもおかしくはありません。ただし、骨が綺麗にくっついており、骨や筋肉が問題なければ、腕は「常識」的にみれば動くはずです。このような場合、可動域制限では後遺症(後遺障害)は認められず、疼痛等によって後遺症(後遺障害)が認められる可能性があります(上記のようにきれいに骨が癒合していれば、等級は14級9号が限界です)。

一方で、Bさんの画像(XPやMRI)を確認したところ、肩の腱板を損傷していることがわかりました。Aさんの場合と異なり、関節部分の怪我です。事故から半年後、Drが再び画像を確認してみると肩腱板損傷の所見が残存しており、かつ、Bさんは腕が上がらないと訴えております。このような場合、後遺症(後遺障害)の等級は所見があるので12級13号が認められる可能性がありますが、それ以上に可動域制限(12級6号)でも等級が認められそうです。下図のように断裂が明白なケースです。

しかし、腱板損傷があったからといって、確実に可動域制限が起きるわけではありません。例えば、Bさんの肩腱板損傷の度合いが、完全に断裂しているレベルであった場合、腕が上がらなくなっても不思議ではありません。一方で、損傷が数ミリであるレベルの場合、痛みは確かに認められそうですが、実際に腕が上がらないレベルまでの怪我とは言いにくいことがあります。

しかし、腱板損傷があったからといって、確実に可動域制限が起きるわけではありません。例えば、Bさんの肩腱板損傷の度合いが、完全に断裂しているレベルであった場合、腕が上がらなくなっても不思議ではありません。一方で、損傷が数ミリであるレベルの場合、痛みは確かに認められそうですが、実際に腕が上がらないレベルまでの怪我とは言いにくいことがあります。

以上から、関節可動域については、骨折しているから、靭帯損傷をしているから等傷病名の判断だけではなく、どの部位の怪我なのか、怪我の度合いはどうなのかを画像上で総合的に判断し、常識的に関節が動かなくても無理がなければならないのです。可動域制限で申請される際にはご注意ください。

また、過去に可動域で等級がとれると判断して受任した結果、認められなかった弁護士を見たことがあります。弁護士やその他士業者に依頼する際には、なるべく画像を見ることができる事務所であるのかどうかを確認してみてください。

まず、頚椎捻挫(ムチウチ)の症状として、代表的なものは首の痛みや痺れ、手の痺れ等があげられ、ひどい場合には、疲れやすくなる方もおります。この点、糖尿病の症状にも同じような症状があります。交通事故の被害者の中には、元から糖尿病を患っている方もおります。このようなことになってしまうと、医者でも糖尿病によるものなのか、交通事故によるものなのかの区別は非常に困難です。よって、事故以前から手の痺れ等があったのではないかと保険会社は疑ってしまい、治療費を出し渋る場合もあります。仮に治療費が出たとしても既往症とみなされて後遺障害を否定されやすいのが現状です。

次に、MRI画像を確認してみたところ、後縦靭帯骨化症であったことが判明した場合について説明していきます。

後縦靭帯骨化症とは、椎体の後面に着いている靭帯が骨化(骨に変性する)する病気です。この骨化した靭帯が脊柱管の狭窄を起し、脊髄や神経根を圧迫すると、手足の痺れ、首の痛みを起します。部位が胸椎や腰椎の場合(頚部に比べ小数ですが)は背中・腰の痛みが生じます。最悪、運動障害も生じる可能性があります。

症状が重い方は手術(圧迫している骨を削る除圧や、除圧後に骨移植やプレート・スクリューで固定する固定術)の必要があります。後縦靭帯骨化症を患ってしまう原因については複数の要因が関与しているのではないかという見解がありますが、明確な原因については不明で、国の特定疾患(難病)に指定されております。ただ、その要因として、肥満や糖尿病等の生活習慣病があげられます。やはり、これまでの相談者で後縦靭帯骨化症を患っていた方の一部は糖尿病を患っておりました。

糖尿病や後縦靭帯骨化症を患った方であっても、症状が出てこなかった場合もあり、交通事故に遭ってからはじめて手のしびれや首の痛みが生じることもあります。しかし、後縦靭帯骨化症の症状はその原因でもありうる糖尿病の症状も重なっており、同じくムチウチの症状にも重なっております。

このような交通事故被害者の症状は元々の疾患であったとして、保険会社は交通事故による症状と見ない場合もあります。保険会社と医師に、「交通事故の後になってから症状が現れた」ことを説明すれば治療費は出してくれるかもしれませんが、手術代の話が出ると打ち切りを迫ったり、最終的に後遺症(後遺障害)を否定されることもあります。仮に等級(このような場合は多くは14級9号)が認められたとしても、後に弁護士が交渉する際に事故との因果関係で争われますので、交渉がしっかりできる弁護士を選ぶ必要があります。

糖尿病や後縦靭帯骨化症を患った方であっても、症状が出てこなかった場合もあり、交通事故に遭ってからはじめて手のしびれや首の痛みが生じることもあります。しかし、後縦靭帯骨化症の症状はその原因でもありうる糖尿病の症状も重なっており、同じくムチウチの症状にも重なっております。

このような交通事故被害者の症状は元々の疾患であったとして、保険会社は交通事故による症状と見ない場合もあります。保険会社と医師に、「交通事故の後になってから症状が現れた」ことを説明すれば治療費は出してくれるかもしれませんが、手術代の話が出ると打ち切りを迫ったり、最終的に後遺症(後遺障害)を否定されることもあります。仮に等級(このような場合は多くは14級9号)が認められたとしても、後に弁護士が交渉する際に事故との因果関係で争われますので、交渉がしっかりできる弁護士を選ぶ必要があります。

以上から、糖尿病やそれによる後縦靭帯骨化症を患ってしまうと、いざ交通事故に遭ってしまった暁には他の交通事故被害者よりもとても不利な状況に置かれてしまいます。糖尿病の方々は、交通事故に遭わないよう、普段の生活に十分気を付けて頂く必要があります。もっとも、気をつけていても事故の被害に遭うわけですが・・。

糖尿病は万病のもとであると同時に真の症状の目くらましにもなってしまうのです。

糖尿病とは、インスリンの作用がうまくいかず、高血糖状態になってしまう病気です。インスリンとは、血液中のブドウ糖を筋肉や肝臓などへ取込んで血糖を下げてくれるホルモンです。

糖尿病とは、インスリンの作用がうまくいかず、高血糖状態になってしまう病気です。インスリンとは、血液中のブドウ糖を筋肉や肝臓などへ取込んで血糖を下げてくれるホルモンです。

糖尿病は、以下の4つに大きく分類されます。

①1型糖尿病 これは、インスリンを合成する膵β細胞が、免疫異常等によって破壊されてしまうことで発症する糖尿病です。多くは子供がなるものですが、中には成人で発症することもあります。

②2型糖尿病 ①1糖尿病と異なり、これは遺伝的な体質や生活習慣病(高カロリーの食事の取りすぎ、運動不足等)等が原因でインスリンの分泌作用が少なくなったり、働きが悪くなったりして発症する糖尿病です。多くは中高年以降で発症しますが、近年では若年者の発症も増加しております。

③妊娠糖尿病 これは、妊娠中に女性ホルモン等が原因でブドウ糖の処理能力が困難になって発症する糖尿病です。基本的に、出産後には正常に戻ります。

④その他疾患に伴う糖尿病 遺伝子の異常によるもの、他の病気によるもの、アルコールの過剰摂取による膵臓の破壊によるもの、等があげられます。

これらの糖尿病のうち、日本の糖尿病患者の約95%は、②2型糖尿病です。

糖尿病の症状として、代表的なものは、

・のどが渇くこと ・尿の量・回数が多いこと ・体重が減少すること ・易疲労性、 ・手足の痺れがあること、 ・目がかすむこと、 ・性機能の不全 等があげられます。

症状の現れ方は、1型糖尿病の場合は急に発症ずるのに対し、2型糖尿病はゆっくり発症するため、気が付かないまま病気が進行してしまう点にそれぞれ特徴があります。 交通事故に遭われた方の中には、既に糖尿病にかかってしまっている方もおりました。糖尿病の症状は、頚椎捻挫(ムチウチ)や後縦靭帯骨化症の神経症状と重なることがあり、事故による症状であるのか否かの判別が非常に難しいことがあります。 次回は、糖尿病患者が交通事故に遭った場合の立証の厳しさについてまとめていきたいと思います。

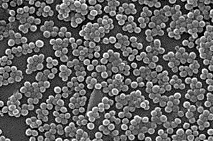

開放骨折の場合は、骨が皮膚の外に出てしまいます。これは骨の中にばい菌が入り、感染を起こす可能性が非常に高くなります。処置はデブリードマンと言って、傷口はおろか骨までガリガリ削るように洗浄します。それで一安心ではなく、その後も骨折部位に直接にプレートや髄内釘を接触させた結果、感染を起こし化膿性骨髄炎を引き起こす可能性を残します。ひどいと切断の可能性も予想されます。

開放骨折のガステロ分類

感染症はMRSA(methicillin‐resistant Staphylococcus aureus メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)と呼ばれ、抗生物質が効きづらいので、開放骨折の場合は医師から最も警戒されます。

開放骨折のガステロ分類

感染症はMRSA(methicillin‐resistant Staphylococcus aureus メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)と呼ばれ、抗生物質が効きづらいので、開放骨折の場合は医師から最も警戒されます。

○ 黄色ブドウ球菌は、基本的に弱毒菌のため、私たちの抵抗力がしっかりあれば、特に重症化することはありません。 MRSAはこの黄色ブドウ球菌の仲間で、性質は黄色ブドウ球菌と一緒ですが、耐性遺伝子を持っており、抗生物質が効きにくくなっています。その為、治療が思うように進まず、患者の抵抗力だけが頼りになる場合が多いのです。重症化すると敗血症、髄膜炎、心内膜炎となり、骨髄炎などに陥って死亡する事もあります。

○ 緑膿菌は土壌・水中・植物・動物(ヒトを含む)などあらゆるところから分離される常在菌で、ヒト・動物はもちろん、植物にも病気を起こすことがありますが、その病原性は低く、抵抗力のある人はデブリ洗浄で傷口をきれいにすれば、通常は発病することはありません。

続きを読む »

○ 黄色ブドウ球菌は、基本的に弱毒菌のため、私たちの抵抗力がしっかりあれば、特に重症化することはありません。 MRSAはこの黄色ブドウ球菌の仲間で、性質は黄色ブドウ球菌と一緒ですが、耐性遺伝子を持っており、抗生物質が効きにくくなっています。その為、治療が思うように進まず、患者の抵抗力だけが頼りになる場合が多いのです。重症化すると敗血症、髄膜炎、心内膜炎となり、骨髄炎などに陥って死亡する事もあります。

○ 緑膿菌は土壌・水中・植物・動物(ヒトを含む)などあらゆるところから分離される常在菌で、ヒト・動物はもちろん、植物にも病気を起こすことがありますが、その病原性は低く、抵抗力のある人はデブリ洗浄で傷口をきれいにすれば、通常は発病することはありません。

続きを読む »

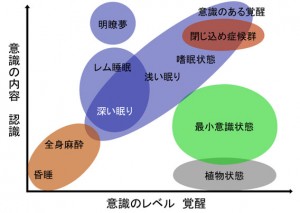

本日の病院同行は、脳外傷で意識が回復しない被害者さまです。眼球運動はややあるものの、動くこと、話すこと、表情を表すことがまったくできません。意思疎通不能、完全介護状態です。最近は使われていない言葉ですが、植物人間の状態になります。

事故受傷からもうすぐ3ヶ月、急性期治療はもはや成すすべもなく・・現時点の所見を主治医にご家族と共に伺いました。主治医は「意識が戻るなど、少しでも改善する可能性は0ではないが、ほぼ例がない」と断言しました。それでも家族は「はい、そうですか」と簡単に受け入れることはできません。「なんとか・・わずかでも・・可能性があれば・・どんなことでもします・・お父さんの意識を戻すことはできませんか」何度も何度も医師に食い下がります。医師はその言葉を一つ一つ丁寧に受け止めますが、やはり答えは限りなくNOなのです。家族の顔に疲労と絶望が入り混じった陰が差します。

映画「レナードの朝」のような奇跡が起きればよいのですが、奇跡はあくまで奇跡です。最近ではミハエル・シューマッハが覚醒した例(脳損傷による昏睡状態からおよそ5ヶ月で覚醒した)が有名です。

続いて、私は転院の打合せ、必要な診断書、その他必要な事務について医師や事務方に働きかけて現場の調整を図りました。家族だけでこの難局を乗り切るのは相当にヘビィです。

そして、帰りに被害者さんへ直接、挨拶をしました。ご家族と共に大声でしっかりと話しかけます。聞こえているかどうかはわかりません。しかし、漫画のブラックジャックで、”植物状態の患者の心が生きていて、実は周囲の会話をすべて理解していた”話がありました。私はそれがどうしても頭から離れないのです。

「お父さん、秋葉と申します。色々とお手伝いさせていただいています。長いお付き合いとなりますが、今度ともよろしくお願いします!」 さらに、

「もし、聞こえていたらまばたきを2回して下さい!」

すると、なんとなくまぶたが動いたような(!!!)偶然かもしれません、しかし、それだけでも家族にとっては希望です。これからもこのような声がけをご家族は続けていくと思います。

(追補) 勉強のため随行した今月入所の新人(補助者)にはよいOJT、いえ、人生経験になったと思います。言葉は要りません、これがMC(メディカルコーディネーター)の仕事なのです。

以前、同業の先輩先生に「正確な後遺障害診断書を書いていただくために、気心通じている整形外科に誘致するか、できるだけ通院先で書いていただくか」について意見交換をしました。

その先輩先生は「なるべく通院中の病院で」と断言しました。”自然が一番派”でしょうか。一方、医療機関との連携を誇示している(弊事務所もそうですが)先生は、気安い病院へ転院させて医証を仕上げることを売りとしています。確かにこれは楽な道です。毎回、未知の病院・医師と折衝することは大変な緊張を強いられます。

では、私達の姿勢を言いましょう。ずばり、”無形の位”です。柳生新陰流の奥義です。これは剣をだらりと下げて、一見構えをとりません。ノーガード戦法が思い浮かびます。この奥義は先に形を決めず、相手に応じて”後の先”を取る事です。”後の先”とは剣道では”出小手”、ボクシングではカウンターに例えられるでしょうか。

どんな医師であっても誠意をもって説明すれば、それなりの診断書は上がります。より積極的に、関節可動域の測定や検査に立ち会うこともあります。また、面談せずとも手紙で診断書依頼、記載事項を訴えることもよく行います。患者に事前に説明して医師へ伝達することもあります。それでもどうしてもこの病院に通ってはいけないと判断した時は転院させます。それは全体の5%に満たない珍事です。

どんな医師であっても誠意をもって説明すれば、それなりの診断書は上がります。より積極的に、関節可動域の測定や検査に立ち会うこともあります。また、面談せずとも手紙で診断書依頼、記載事項を訴えることもよく行います。患者に事前に説明して医師へ伝達することもあります。それでもどうしてもこの病院に通ってはいけないと判断した時は転院させます。それは全体の5%に満たない珍事です。

医師との折衝にはおよそ10パターンもの手段を駆使します。つまり、”無形の位”とは臨機応変を指すのです。どのような相手、状況であっても最善の対応をすることです。例えば、「医師面談は有効か無効か?」など、方法論を議論しているようではアマチュアです。どちらが正しいかではなく、「この場合、どちらを選択するか」がプロの判断です。所詮、目的は間違いのない等級認定、方法は単なる手段に過ぎません。

医療立証の業務に熟達した者は”無形の位”を会得しています。

弊事務所では、新人を教える際、何をもって免許皆伝とするか・・この”無形の位”が出来るようになった時と判断しています。ワンパターンで対処する仕事はビジネス効率としては有効でしょう。これはマニュアルの作成・実行で済むからです。しかし、被害者からはもちろん、弁護士事務所、保険会社、病院、交通事故に関わるあらゆる機関から信頼を得るメディカルコーディネーターはマニュアル人間では勤まりません。

どのような仕事でも臨機応変が望まれます。残念ながらこれが出来る人と出来ない人に分かれます。その人の資質に大いに負託するからです。それでも、少なくともこれができなければ、私達の仕事は単なる「交通事故ビジネス」に成り下がるでしょう。

来週は珍しく転院ミッションが控えています。

用語説明です。

病院や介護施設における医療介護情報提供書のことを指します。入院中の患者の治療や経過、検査結果など、すべての診察内容の記録を要約したものであり、別の機関への申し送りを円滑に行うため、看護サマリーや退院サマリーなど様々な種類があります。 診察内容の記録の要約ですが、具体的には退院後、転院後の患者への処置を指示したものや、検査結果の数値及び説明などが書かれることがあります。

検査先の病院と診断先の病院を結ぶ、このサマリーが後遺障害の立証上、大変重要な書類となります。高次脳機能障害の場合は特に治療や診断をする病院と検査を行うの病院が違うことが多くなります。検査先の病院で行った神経心理学検査等の資料を回収し、診断先の主治医に託すことになります。この橋渡しはメディカルコーディネーターが担うことになります。 今日の病院同行でも、まず担当医 → OT(作業療法士)の説明 → CT(臨床心理士) → ST(言語聴覚士)と 院内を被害者家族と共に面談、各担当に「サマリーをよろしく!」と言って回りました。

本件も高次脳機能障害の客観的なデータを確保しました。材料の揃った状態でシェフに料理をオーダー、つまり、後は主治医に診断書を記載していただくのみです。

10回にわたり下肢実績を投稿しましたが、続いて上肢、とくに手首~上腕を特集してみましょう。

まずは読影力が光った実例です。繰り返し言っていますが、治療を目的とする医師の読影と後遺障害を立証する私たちの読影は視点が違います。診断書を医師任せにした結果、多くの被害者は後遺障害を取りこぼしていると危惧しています。被害者さんは相談先を選ぶ際、その法律家が画像を観ているのか否かはもちろん、できれば読影力を推し量るべきと思います。「主治医に診断書を書いて来てもらって、内容を精査してから審査に提出するから」としか言わない相談先は不安ですよ。

併合11級:橈骨遠位端粉砕骨折(40代男性・神奈川県)

【事案】

バイクで渋滞の2車線道路の間を走行中、左側の自動車が急に車線変更したため衝突、右手首、左手甲を骨折したもの。その後、1年の通院を経て症状固定前に相談会に参加された。

【問題点】

まず画像である。粉砕骨折した橈骨を確認、骨折の割に癒合状態はまずまず。続いて可動域の計測をしたところ4分の3制限を計測。以上から12級6号を予断したが、これではあまりにも普通の対応。数多くの相談先から私たちを選んでいただいたが、期待に応えることができたのか?何か物足りなさを感じた。

【立証ポイント】

続きを読む »

下肢の未投稿実績はまだ残っていますが、キリがいいのでシリーズはここまでにします。最後は、そのまま申請したら併合11級であったであろう案件を一つ引き上げた仕事です。等級一つでも数百万円賠償金が膨らみます。特別に私に依頼下さった弁護士先生&被害者さまの期待に応えることができました。

併合10級:脛骨・腓骨近位端骨折・下肢醜状痕(40代男性・神奈川県)

【事案】

ツーリング中、後続バイクの追突で転倒、右下肢の脛骨・腓骨を開放骨折。創外固定、受傷部の皮膚移植を施行。その後、危惧していた感染症を併発し、治療は2年以上を要した。既に弁護士に委任も、症状固定を前に後遺障害の医証まとめに特化した依頼を受けた。

【問題点】

重傷で苦しんだ以上、等級の取りこぼしは許されない。できうる最大の等級獲得を検討した。脛骨・腓骨が近位端骨折であるゆえに膝関節の可動域制限12級は余裕で立証できる。醜条痕も見ての通り。しかし、本件の問題は足関節の可動域制限の原因であり、その究明が必要であった。

【立証ポイント】

主治医と共に改めて読影を行い、脛腓骨・骨頭部の交差部の癒着が原因であると結論、それを診断書に落とし込んだ。足関節の機能に腓骨頭の可動が影響することを学んだ。これで膝関節と足関節でそれぞれ12級7号を確保、11級相当とした。

次に、実際に動かして検証してみた

続いて醜条痕を写真撮影、別紙にて詳細に大きさを計測・記載、万全の医証で提出した。その後、醜状痕の面接には念のため弁護士の立会いをお願いした。

続きを読む »