交通事故で歯を受傷、治療費に関することや後遺障害となる場合に歯医者さんに病院同行することがあります。どの歯医者さんも一様に保険会社への治療費請求に窮しているようです。恐らく健保受診と自由診療の2パターンのいずれで請求するか、これに賠償問題が絡むので判断が難しいのでしょう。 さて、恒例の夏休み企画は、猛暑も凍りつく、おそろしい話を・・ 私は虫歯体質なので、歯医者さんは欠かせません。子供の頃から歯医者さんは恐怖の対象でした。この歳になって新たに虫歯になることは稀ですが、およそ、3年に1回は歯の金属がだめになり、取替えるために通院します。近年は、自宅近くではなく、職場近くの院を探します。しかし、これだけ歯医者さんがたくさんありながら、信頼して通える院は少ないと思っています。実際、築地~銀座界隈でも、4件目の歯医者さんに落ち着きました。つまり、1件目~3件目からは逃げだしたのです。 逃げ出した理由を話しましょう。 ○ 第1話 恐怖、果てしなく続く歯科衛生士の尋問

金属が外れたので、新しく被せて下さいと受診しました。ところが、先生が診てくれず、歯科衛生士さんが「歯を綺麗にしましょう」と言って、歯石取りに使う道具?で、歯をキューンと始めました。若くて可愛い娘だったので悪い気はしませんが、これが罠だったのです。時折、作業を休めて世話話と言うか、質問してきました。

「職場はお近くですか?」 「どのようなお仕事ですが?」 「お役職に就かれているのですか?」・・・曖昧な回答をしていたのですが、どんどん質問が鋭くなってきました。ついには「年収はおいくらですが?」と聞かれそうです。いかん、このままでは口を割ってしまう(焦)。

要するに、私の治療方針は「どの位お金を持っているか」で決めるのです。 銀座界隈の歯医者はこのような怖さがあります。 ○ 第2話 恐怖、次はどの歯を治してやろうか

2軒目は、ちゃんと金属を治してくれましたが・・それで帰してくれるほど甘くありません。子供の頃に神経を抜いた別の歯について、「中が汚れています」と言い、神経の穴の掃除の為の通院を求めてきました。そんなものかなぁ、と数回通ったのですが、3回目に「歯の色が変色していますので、新しくセラミックを被せる処置をします」と・・。恐る恐る金額を聞くと、先生は冷徹な口調で「材質にも寄りますが15万円からゴニョゴニョ、皆さんやっていますよゴニョゴニョ」。そんな治療はお願いしていません。

下駄を持って逃げ出したのは言うまでもありません。 ○ 第3話 恐怖、背後に迫り来る歯科医

しばらくして、別の歯の金属が剥がれたので、別の歯科医へ。ここの院長は人柄も優しそうで大丈夫かなと思って、診察台に。

しかし、歯の金属はもうダメで根本的に治す必要があると・・インプラント、ブリッジ、それらの材質・・説明が続きます。私は芸能人でもないので、「先生、健保適用ができる方法でお願いします」と言いましたが、先生の目は狂気を帯びて勢いは納まりません。やばい、診察台の上ではまな板の鯉です。(ショッカーに改造手術を受ける仮面ライダーのように逃げださねば・・)そこで、「次回まで検討しますので、何か見積もりみたいなものに書いて下さい」とお願いしました。すると、メモ帳みたいな紙切れに、3パターンの金額を書いてくれました。5万円から60万円まで・・いい加減なもんです。

その日の治療費を支払って、そそくさと院を出ました。ここも、「ない」 な、と内心つぶやくと、後ろから「秋葉さーん!」と大声で、歯医者さんが走って追ってきました。手に先ほどの見積もりの紙っきれを持って。

その姿が今でも脳裏に焼きついて、夢にもでそうです。。

続きを読む »

受傷機転とは、簡単に言えば、どんな事故だったのか、ということです。

受傷機転とは、簡単に言えば、どんな事故だったのか、ということです。

頚椎はC1~7まで、腰椎はL1~L5までと見ればすぐに数えられる数しかない上、頚椎や腰椎は範囲が狭いため、どこが骨折していて、それが何番目の椎体なのかをすぐに判断できます。これに対して厄介なのが、胸椎です。

頚椎はC1~7まで、腰椎はL1~L5までと見ればすぐに数えられる数しかない上、頚椎や腰椎は範囲が狭いため、どこが骨折していて、それが何番目の椎体なのかをすぐに判断できます。これに対して厄介なのが、胸椎です。

続きを読む »

続きを読む » 続きを読む »

続きを読む » 続きを読む »

続きを読む » 続きを読む »

続きを読む » 続きを読む »

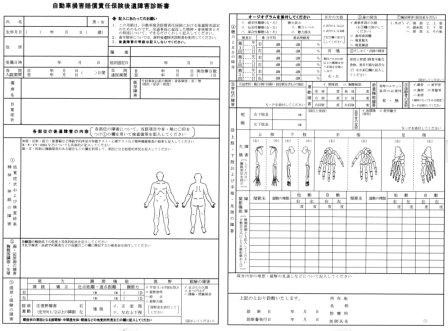

続きを読む » 後遺障害の診断、その診断書も医師はあくまで臨床上の判断で記載します。症状が残っているのだから後遺症、臨床上はそれでよいのですが、自賠責や労災が認める後遺障害は、その証拠を必要としているのです。主治医の判断だけを鵜呑みに等級認定はしません。また、医師の心情的にも、「一生懸命治そうと頑張って治療してきたのに・・・治らなかった証明書を書け?」、積極的な訳はありません。ある医師は「書きたくない診断書No.1」とおっしゃいました。

後遺障害の診断、その診断書も医師はあくまで臨床上の判断で記載します。症状が残っているのだから後遺症、臨床上はそれでよいのですが、自賠責や労災が認める後遺障害は、その証拠を必要としているのです。主治医の判断だけを鵜呑みに等級認定はしません。また、医師の心情的にも、「一生懸命治そうと頑張って治療してきたのに・・・治らなかった証明書を書け?」、積極的な訳はありません。ある医師は「書きたくない診断書No.1」とおっしゃいました。

続きを読む »

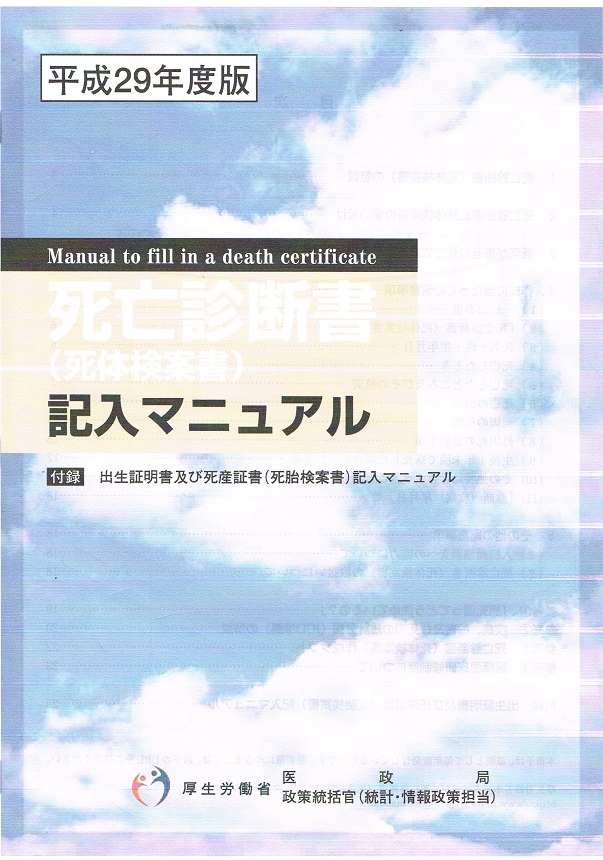

続きを読む »  (1)死亡診断書、2つの意義

(1)死亡診断書、2つの意義

【薬理】

【薬理】 医師との折衝、検査の依頼、そして、正確な診断書の確保・・これらは交通事故・損害賠償請求の根幹です。まず、診断書の早期取得が交通事故解決へ向けての最初の壁に感じてしまいます。

医師との折衝、検査の依頼、そして、正確な診断書の確保・・これらは交通事故・損害賠償請求の根幹です。まず、診断書の早期取得が交通事故解決へ向けての最初の壁に感じてしまいます。