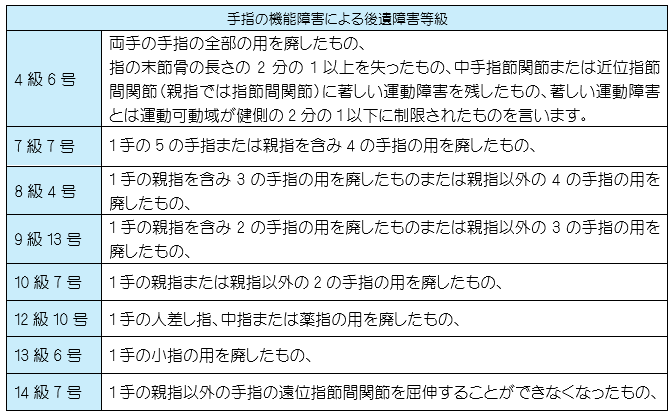

手指の機能障害(多くは可動域制限)による後遺障害等級 手指の障害の傷病名別の各論に入る前に、手指の機能障害について、まとめて等級を整理しておきましょう。 (1)機能障害の3パターン

機能障害とは、① 骨折・脱臼後の変形などから物理的に関節が曲がらなくなる可動域制限と、② 神経麻痺・断裂などで自らの意志で曲げることができなくなる可動域制限があります。それぞれの計測に際して、前者は他動値で判断され、後者は自動値で判断します。

問題は、すべての医師がこの理屈を理解していないことです。多くの被害者さんは、未計測や誤計測で等級を取りこぼしていると思います。実際、間違った計測値や、自動値が未計測の診断書の方が多いくらいです。つまり、秋葉事務所の出番となります。

機能障害では、他に ③「動揺性」といって、関節がぐらぐらになるものもあります。膝関節に多く、靭帯損傷後に残存する障害です。指の場合は、指の靭帯が切れて、関節の保持ができなくなる状態ですが、多くは手術で固定します。この場合、指の可動域に制限が加わりますが、動揺性よりは可動域制限に収めるようです。そのせいか、手指の動揺性による機能障害について、自賠責、労災共に基準が細かく明示されていないようです。かなりレアケースなので、指関節の動揺性の場合は、その程度を下図(2)「廃したもの」に照らして判定されるものと思います。

(2)等級表

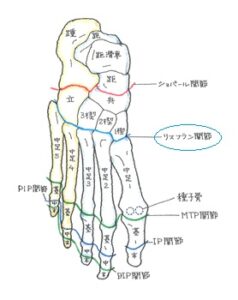

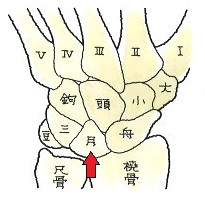

手指の全部の用を廃したものとは、母指ではIPより先、その他の指ではPIPより先の2分の1以上を失ったもの、また母指ではIP・MCPその他の指ではPIP・MCPのいずれかに正常可動域の2分の1以下に制限されたものを言います。続きを読む »

手指の全部の用を廃したものとは、母指ではIPより先、その他の指ではPIPより先の2分の1以上を失ったもの、また母指ではIP・MCPその他の指ではPIP・MCPのいずれかに正常可動域の2分の1以下に制限されたものを言います。続きを読む »

続きを読む »

続きを読む » 100人位の人だかりです。それほど有名アイドルではないようです。テレビなどに出ることなく、地下でイベント・・まさに地下アイドル!後方でオタ芸?で踊っているファンが数人、そっちの方が面白かったです。

100人位の人だかりです。それほど有名アイドルではないようです。テレビなどに出ることなく、地下でイベント・・まさに地下アイドル!後方でオタ芸?で踊っているファンが数人、そっちの方が面白かったです。 わずかでもお役に立ちたいと思っています

わずかでもお役に立ちたいと思っています

現在も原因調査が進んでいますが、航空機の地上での衝突事故、複合的な要素による事故と報道されています。事故の原因として、管制の指示ミスは絶対に問われると思いますが、JAL旅客機と自衛隊機の3者について、その過失割合はどうなるのでしょうか・・これが私の注目ポイントです。自動車事故に同じく、優先滑走路側のJALにも前方不注意で-10%となるのでしょうか?

現在も原因調査が進んでいますが、航空機の地上での衝突事故、複合的な要素による事故と報道されています。事故の原因として、管制の指示ミスは絶対に問われると思いますが、JAL旅客機と自衛隊機の3者について、その過失割合はどうなるのでしょうか・・これが私の注目ポイントです。自動車事故に同じく、優先滑走路側のJALにも前方不注意で-10%となるのでしょうか?

つづく

つづく

1勝1敗でしょうか・・

1勝1敗でしょうか・・

続きを読む »

続きを読む »