およそ5年前の記事を追記・修正しました。これは6年前の”行政書士の交通事故業務の法的適否”がテーマとなった高裁判決を受けて、記載したものです。 判決以後、すっかり大人しくなった(交通事故を扱う)行政書士陣営、中には行政書士の看板を下げて調査会社に鞍替えした書士もおります。この判例以前から、とくに「行政書士の自賠責保険業務」が弁護士との業際問題として、くすぶっていました。この高裁判例から、交通事故・行政書士の後ろ暗いイメージが拡大したと言えます。もっとも、これだけ多くの弁護士が交通事故に参入・積極的に取り組むようになった現在、弁護士が目くじら立てるほど行政書士に依頼もないかと思いますが・・。

事務所開設以来11年、法律順守とコンプライアンスには十分な配慮をしてきましたが、未だ私たちの業務に疑いの目を持つ弁護士先生が存在すると思います。その論調はネットで散見され、観るにつけ忸怩たる思いです。しかし、それ以上に交通事故業務を扱う他の行政書士の法律理解(弁護士法72条、27条)や業務姿勢にこそ、その原因があると考えています。

この判例以後の5年間で、より具体的な判例もでましたので、改めて検証してみたいと思います。まずは、当時の記事をブラッシュアップしました。

行政書士の職務範囲について最新判決(平成27年6月の記事)

今月、行政書士の交通事故業務について、その線引きを示す一つの判断が届きました。

大阪高裁平成26年6月12日判決(判例時報2252号の61頁)

この裁判は行政書士が依頼者に対して報酬を請求したところ、「その業務が弁護士法72条に違反するから無効」と依頼者が支払いを拒否、対して行政書士が報酬の請求訴訟を起こしたものです。結果は、行政書士の訴えが退けられたのですが、その過程で業務内容の適否にいくつかの判断がされました。

有償で賠償交渉に関わる事が弁護士法72条違反であることは明白として、この高裁判決では興味深い論点が示されました。行政書士の交通事故業務でグレーゾーンであった業務が弁護士法72条に違反するか否かについて・・・ ① 「自賠責保険の請求業務」は(本件一連の契約内容・業務は全体として非弁行為だから、自賠責部分のみ適法を認めず)法律事務とされた ② 交通事故に関する事務は「将来、紛争が予想されれば法律事務となる」 ③ 報酬設定で経済的利益の○%は72条違反の根拠 まず、周囲の弁護士によると、やや驚きだったのは「自賠責保険の請求までは行政書士も可能」と解釈していたところ、①で否定された点です。今までも、この違法・適法の線引きについて弁護士間でも意見が分かれていました。

しかし、本件の場合は前提があります・・・この行政書士は交通事故業務を賠償請求行為まで包括的に契約していました。1審で非弁行為と断じられた後、控訴審になって「少なくとも自賠責保険の業務までは適法と認められるべき、だからそこまでの報酬は認めて」との、未練がましい主張を追加して臨んだのです。高裁判事は「契約全体として、法律事務との線引きができようもないのでダメ!」と断じたに過ぎません。 その後、サイトで拝見したいくつかの弁護士はこの判例を受けて、この行政書士による自賠責保険の請求で作成した「有利な等級を得るために必要な事実や法的判断を含む意見が記載されている文章」は、「一般の法律事件に関して法律事務を取り扱う過程で作成されたもの」だから、

”行政書士の行う自賠責保険業務は非弁行為となった”、と断定しています。 続きを読む »

12月から「ながら運転」の罰則強化が決定しました。変更点については以下に記載致します。

12月から「ながら運転」の罰則強化が決定しました。変更点については以下に記載致します。

続きを読む »

続きを読む »

※ ...

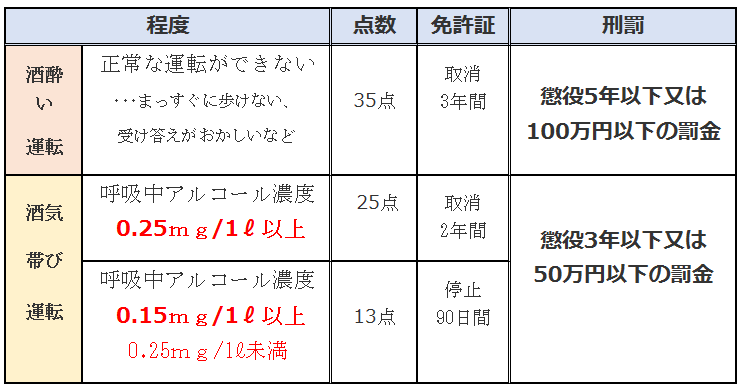

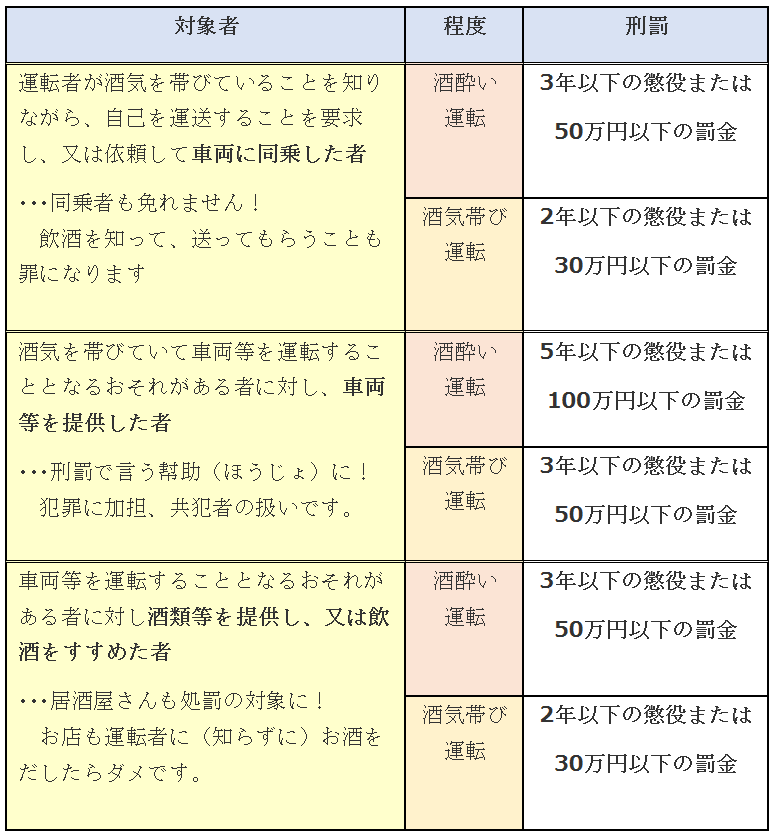

※ ...  近年の改正で処分・処罰の範囲が広がっています。まずは、飲酒運転者の基準について復習したいと思います。

近年の改正で処分・処罰の範囲が広がっています。まずは、飲酒運転者の基準について復習したいと思います。