法律用語でおなじみの蓋然性について。まずは、語意から。

蓋然性(がいぜんせい) <実用日本語表現辞典:weblioさまより引用>

蓋然性(がいぜんせい)とは、ある物事や事象が実現するか否か、または知識が確実かどうかの度合いのことである。

蓋然性(がいぜんせい) <実用日本語表現辞典:weblioさまより引用>

蓋然性(がいぜんせい)とは、ある物事や事象が実現するか否か、または知識が確実かどうかの度合いのことである。

「蓋然性」の「蓋」は「蓋し(けだし)」と訓じ、「おそらく」「たぶん」といったニュアンスである。蓋然性の「然」は「然り(しかり)」と訓じ、肯定や同意を表している。「性」は「物事の性質や傾向」を示している。このことから「蓋然性」とは、「おそらくは当然そのようにそうなるだろう」という推測の度合いを表す言葉と言える。

「蓋然性」は、英語の「probability」に対応する語。初めて「蓋然性」という言葉が使われたのは、明治時代に出版された日本初の哲学用語辞典「哲学字彙(てつがくじい)」の中で「probability」の訳として掲載された時だと言われる。

「蓋然性」という言葉は、数学、統計学、哲学などに用いられるほか、投資、特許、会計、法律用語などでも使用される。蓋然とは、必然と偶然の中間に位置する概念で、「たぶんこうなる」と推測する際に「蓋然性が高い/低い」「蓋然性が認められる」といった用法で使われる。法律においての「蓋然性」は、訴訟の勝敗を決める要素として用いられることもある(例:原告の主張の蓋然性が相当程度認められた場合、有罪判決が下る可能性がある)。

「蓋然性」の類語には「可能性」「確率」などがある。「可能性」はその確率がゼロでない限り存在するのに対し、「蓋然性」は一定以上の度合いで起こりうるかどうかを示すときに用いられる。「可能性」は「あるかないか」が論じられ、中間的な度合いの高低はない。一方、「蓋然性」は「高いか低いか」が論じられる。しかしながら、両者の用法はしばしば混同されている。「確率」は蓋然性を数量的に表す場合に用いられる。

・私が総理大臣になる可能性はあるが、蓋然性は極めて低い。

・現場検証から、出火原因が放火である蓋然性は高いと言える。

「蓋然性」の対義語には「必然性」などがある。「蓋然性」が物事や現象が起こることが一定以上予測されるという意味であるのに対し、「必然性」は必ずそうなり、それ以外にありえないといった意味合いで用いられる。

「蓋然性合理主義」とは、確率に基づいて合理的に行動することを好む考え方である。「蓋然性説」とは、刑法総論において犯行が故意か否かを見極める際に、行為者が犯罪実現の蓋然性を相当程度認識しながら犯行に及んだ場合、それは故意であると認める学説である。

【1】交通事故における損害賠償の請求上、蓋然性が問われるケース

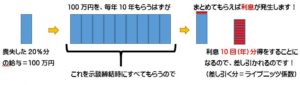

(1)佐藤さん(男子・大学4年生)は就職活動中に交通事故に遭い脚を骨折し、卒業前の3月から3か月間入院してしまいました。もし、事故が無ければ、就職試験を受けていたAKB株式会社に4月から入社できていたはずでした。この場合、”事故がなければ働いていたであろう”4~5月分の休業損害は請求できるのでしょうか?

相手保険傾斜に休業損害を認めさせるためには、佐藤さんがAKB㈱に4月から入社できたであろう蓋然性が問われます。蓋然性を高める証拠として、まず、内定書です。内定が出る前でしたら、AKB社の人事担当者に何等かの証明書を書いてもらうことになります。また、退院後、6月からでもAKB社に入社した事実をみれば、相手損保も認めると思います。

ここで難解な問題となるのは、入社見送り、あるいは内定取り消しとなった場合、事故のせいで入社とならなかったのか、そもそも佐藤さんの実力が及ばなかったのか・・です。これを区別しなければなりません。もし事故のせいなら、それを立証する必要があります。例えば、この事故で脚に障害が残り、就職先がバレエダンサーなら・・事故による内定取り消しはあるでしょう。このように明らかな事情や関連性がなければ、裁判で争っても「蓋然性は低い」と判断されます。

続きを読む »

朝から物々しい雰囲気です。○県の担当者と弁護士、警察も立ち合っています。そして、例の家主夫婦も自らの家が隣の空き地に引きずられていく間、行政の横暴を訴え続けています。定番の「聞いてないよー!」「訴えてやるー!」との叫びもありました。事情を知っている関係者は、一様にしらーっとした態度で無視しています。珍妙な場面です。ある意味、ダチョウ倶楽部のコントを見るようで、おかしくさえ思えてきました。

朝から物々しい雰囲気です。○県の担当者と弁護士、警察も立ち合っています。そして、例の家主夫婦も自らの家が隣の空き地に引きずられていく間、行政の横暴を訴え続けています。定番の「聞いてないよー!」「訴えてやるー!」との叫びもありました。事情を知っている関係者は、一様にしらーっとした態度で無視しています。珍妙な場面です。ある意味、ダチョウ倶楽部のコントを見るようで、おかしくさえ思えてきました。 では、あくまで行政の言う事を聞かない場合はどうでしょう。道路建設などの立ち退き問題で散見されます。いくら説得しても、補償金を提示してもどかないので、最終的にはその家を避けて道路を作るしかありません。道路の中央分離帯に不自然に家が建っている、そんな映像をテレビで見たことがあります。居座る住人のメンタルはすごいものがあります。この場合、個人の人権が優先され、さすがに強制執行まではできないのです。私の実家も足立区の高速道路建設で立ち退き、埼玉に引っ越した経緯がありました。住民で反対運動の機運もあったようでしたが、結局「国には逆らえない」と、皆、補償金を貰って引っ越したそうです。

では、あくまで行政の言う事を聞かない場合はどうでしょう。道路建設などの立ち退き問題で散見されます。いくら説得しても、補償金を提示してもどかないので、最終的にはその家を避けて道路を作るしかありません。道路の中央分離帯に不自然に家が建っている、そんな映像をテレビで見たことがあります。居座る住人のメンタルはすごいものがあります。この場合、個人の人権が優先され、さすがに強制執行まではできないのです。私の実家も足立区の高速道路建設で立ち退き、埼玉に引っ越した経緯がありました。住民で反対運動の機運もあったようでしたが、結局「国には逆らえない」と、皆、補償金を貰って引っ越したそうです。 高齢者の免許更新に新情報

高齢者の免許更新に新情報

この事故によって運転事業者への取り締まりが強化されることとなり、道路交通法が改正、令和4年4月・10月から順次施行されることとなっています。そもそも飲酒運転などあってはなりませんが、運転手個人に任せるのではなく、管理者がしっかりと管理し、予防することが盛り込まれています。早速みていきましょう。

既に緑ナンバーであるバスやタクシー等の事業者には適用されており、2011年5月から運転前後のドライバーへの点呼にて、アルコール検知器を使った検査をすることが義務付けられていました。因みに2019年には航空業界・鉄道業界にもアルコール検知器が義務付けられました。今回の改正法では、乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持、または白ナンバー車5台以上を保持する企業です。このとき、原付をのぞくオートバイは0.5台でカウントされます。

4月1日から義務付けられることは、「運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること」、「酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること」です。因みに「目視等で確認すること」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することを指すようです。基本的には対面が原則だが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合には、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させ、測定数値を報告させる、カメラやモニターを用いて顔色の確認、携帯電話や無線を用いて声の調子等を確認するといった代替案が示されています。

また、記録については、①確認者名、②運転者名、③運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号・番号等、④確認の日時、⑤確認の方法、⑥酒気帯びの有無、⑦指示事項、⑧その他必要な事項と定められています。

その後10月1日から義務付けられていることは、「運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと」、「アルコール検知器を常時有効に保持すること」です。そのため、4月1日から行わなければならない記録については、⑤アルコール検知器での確認が追加されます。

この事故によって運転事業者への取り締まりが強化されることとなり、道路交通法が改正、令和4年4月・10月から順次施行されることとなっています。そもそも飲酒運転などあってはなりませんが、運転手個人に任せるのではなく、管理者がしっかりと管理し、予防することが盛り込まれています。早速みていきましょう。

既に緑ナンバーであるバスやタクシー等の事業者には適用されており、2011年5月から運転前後のドライバーへの点呼にて、アルコール検知器を使った検査をすることが義務付けられていました。因みに2019年には航空業界・鉄道業界にもアルコール検知器が義務付けられました。今回の改正法では、乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持、または白ナンバー車5台以上を保持する企業です。このとき、原付をのぞくオートバイは0.5台でカウントされます。

4月1日から義務付けられることは、「運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること」、「酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること」です。因みに「目視等で確認すること」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することを指すようです。基本的には対面が原則だが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合には、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させ、測定数値を報告させる、カメラやモニターを用いて顔色の確認、携帯電話や無線を用いて声の調子等を確認するといった代替案が示されています。

また、記録については、①確認者名、②運転者名、③運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号・番号等、④確認の日時、⑤確認の方法、⑥酒気帯びの有無、⑦指示事項、⑧その他必要な事項と定められています。

その後10月1日から義務付けられていることは、「運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと」、「アルコール検知器を常時有効に保持すること」です。そのため、4月1日から行わなければならない記録については、⑤アルコール検知器での確認が追加されます。

続きを読む »

続きを読む » 結局、依頼者さんは諦めて、すごすごと帰りました。

そこで、私の指示ですが・・・

結局、依頼者さんは諦めて、すごすごと帰りました。

そこで、私の指示ですが・・・

医療調査が勝負を決めます!

医療調査が勝負を決めます!

蓋然性(がいぜんせい) <実用日本語表現辞典:weblioさまより引用>

蓋然性(がいぜんせい) <実用日本語表現辞典:weblioさまより引用>

ともかく、そのような審議での注目は、行政書士の扱う自賠責保険業務について、適法である為の具体的な指標、線引きが成された点です。この部分だけでも、この面倒な裁判の価値はあったと思います。 以下、判決文から該当部分を引用します。

ともかく、そのような審議での注目は、行政書士の扱う自賠責保険業務について、適法である為の具体的な指標、線引きが成された点です。この部分だけでも、この面倒な裁判の価値はあったと思います。 以下、判決文から該当部分を引用します。