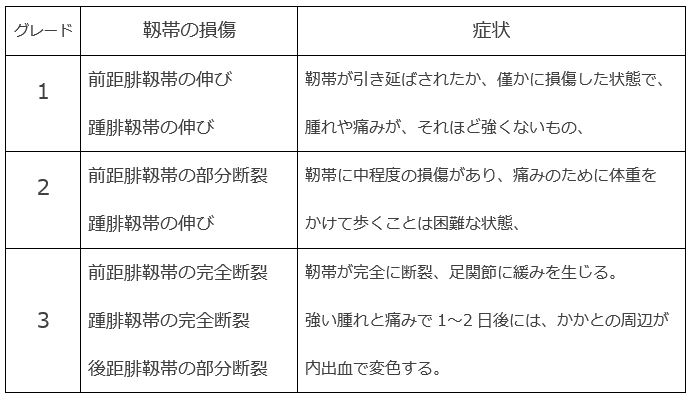

腓骨筋腱周囲炎(ひこつきんけんしゅういえん) 2015年5月3日、広島の黒田博樹投手が、出場選手登録を抹消されました。チームドクターの診察では、右腓骨筋腱周囲炎と発表されています。開幕から、慢性的な痛みがあり、アイシング治療を続けてきたが、改善していないとのことです。そこで、箸休めですが、腓骨筋腱炎を検証してみます。直接の交通事故外傷では、まず、みられませんが、予後に二次的発症の可能性はあります。

(1)病態

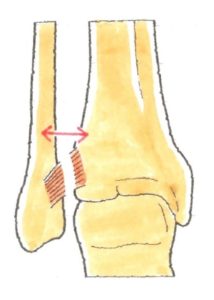

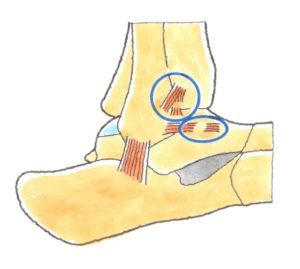

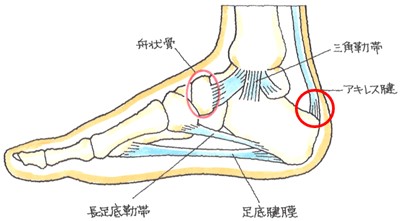

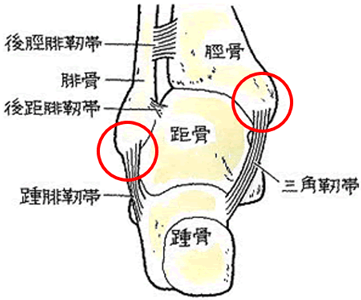

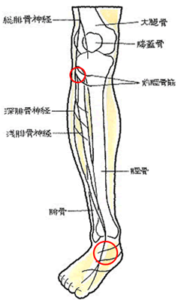

上図は、オレンジ色が短腓骨筋、青色が長腓骨筋で、どちらも、足首を外へ返す働きをしています。○印は、腱鞘の中を、長・短腓骨筋腱が並んで走行しています。腓骨の下部骨端に付着した腓骨筋腱は、膝の外側の下から足首の外くるぶしの後を通り、足の甲に付いていて、足を外返しするときに使う筋肉で、下半分は腱で構成されています。

そうです、右腓骨筋腱炎は、下腿に発症する腱鞘炎なのです。黒田博樹投手は右投げですから、右が軸足となります。右足を強く踏ん張る動作の繰り返しで、炎症を起こしたものではないかと予想されるのです。 (2)症状

腱鞘炎ですから、患部の痛みと腫れです。メジャーに比較して、日本球界のマウンドは、やわらかい?マウンドの斜面では、日本球界の角度は、急である?マスコミでは、こんな指摘がなされていますが、右足への負担がどうだったのか、今のところ不明です。 (3)治療

発症の原因となっている動作が制限されます。保存的に、テーピングや外用剤で湿布を行いますが、関節の拘縮を防止する必要から、リハビリでは、軽いストレッチが行われています。痛みが激しいときは、ステロイド注射を併用します。

いよいよ改善が得られないときは、腱鞘の切開術が行われ、圧迫を開放しています。 (4)後遺障害のポイント

ほとんどは、保存療法で改善が得られます。改善が得られなくても、腱鞘の切開術で完治しますから、後遺障害は残しません。 次回 ⇒ 変形性足関節症