他の弁護士、行政書士からのセカンドオピニオンで目立つケースの一つに、「関節の可動域制限が2分の1なので、『10級が取れます!』と依頼した先生に言われました。でも、認められませんでした(怒)」があります。これは後遺障害の予断をするに際し、可動域制限の欄を見るだけで画像を観ない、または治療経過を注視しない先生に起こります。まさに交通事故110番の功罪の一つです。例えば「2分の1制限で10級、4分の3制限で12級・・」可動域制限のことは110番の本で学習済、得意顔で依頼者に説明します。しかし「それ程の可動域制限が起きる原因」に踏み込んでいません。だから結果がでてから赤っ恥、依頼者のクレームに発展するわけです。110番の本で学習しただけのにわか専門家なので仕方ありません。

今回紹介する実績はリハビリを中断し、関節硬縮が進んだケースです。これなど10級の期待など最初から持たせません。現実的な等級を目指します。もっとも、110番はじめ色々とHPを観て学習した、狡猾な詐病者も存在します。彼らは「ここまでしか曲がりません!」と可動域制限を装うのです。でも、自賠責調査事務所を欺くことはできませんよ。騙されるのは”画像を観ない・わからない”自称専門家のみです。

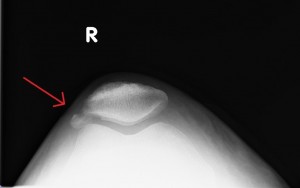

12級13号:脛骨プラトー骨折(50代女性・神奈川県)

【事案】

自転車で交差点を横断中、対向右折自動車の衝突を受け転倒、左脛骨を骨折した。直後、プレート固定を施行、抜釘は1年後。その間、リハビリで膝関節の機能回復を図るも、相当に制限が残ってしまった。

【問題点】

相談会では2分の1以下はおろかほぼ用廃レベル。画像上、関節面にやや不整があるものの、それ程の可動域制限はあり得ない。本件は廃用性症候群、つまり、リハビリをサボったケースと思った。であるならば、計測値通りの認定は困難となる。原因を究明する病院同行となった。

【立証ポイント】

早速、主治医に面談し、理学療法士の可動域計測にも立ち会った。やはりというか、理学療法士の記録を見るとリハビリ中に相当の回復は図られていた。これでは機能障害は認められない。8級はおろか10級も認められないことを、申請前に十分に言って聞かせた。

結果は痛みや不具合について12級13号の認定。調査事務所の判定は正しい。これが妥当な結果である。可動域制限は自力回復を続けるよう、厳しく諭した。

続きを読む »

続きを読む »