裁判で解決すれば裁判基準、交渉で解決では人傷基準、約款通りこれをスタンダードとされるわけにいきません。いくら約款で定めても、おかしいものはおかしいのです!3策目は駄々をこねると保険会社が折れる、言わば「駄々っ子作戦」です。この例から「約款が絶対ではない」ことを感じ取って下さい。

3、過失分を裁判基準でくれなければ保険金請求訴訟するぞ!

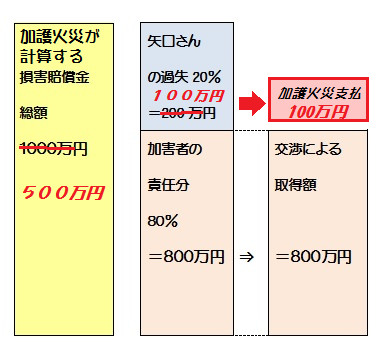

これも良く使う手です。加害者側(賠償社)に賠償先行し、交渉で解決させました。続いて過失分(200万円とします)を人傷社に請求した時、人傷社から「弊社の算定基準では100万円です」と約款を示した回答がきます。この約款を素直に受け入れてしまう弁護士が多いのです。しかし、約款を盾に主張する人傷社の 担当者に、「うるせぇ、約款がおかしいんだよ!200万くれないと保険金請求訴訟するぞ、法廷で決着付けようや!」、このようなヤクザ口調はいけませんが、優等生のように納得するのではなく、約款無視 上等、強硬に裁判基準での差額を請求します。この結果、多くのケースで人傷社は「上席と相談した結果、今回は特別に契約者保護の為に200万円支払います」となるのです。

担当者に、「うるせぇ、約款がおかしいんだよ!200万くれないと保険金請求訴訟するぞ、法廷で決着付けようや!」、このようなヤクザ口調はいけませんが、優等生のように納得するのではなく、約款無視 上等、強硬に裁判基準での差額を請求します。この結果、多くのケースで人傷社は「上席と相談した結果、今回は特別に契約者保護の為に200万円支払います」となるのです。

もちろん、平成24年6月「人傷基準差額説」判例(過失分は人傷社の基準で払っていいよ)を持ち出し、人傷社が本気で争ってくる懸念があります。しかし私の知る限り、人傷社は自社の約款を曲げても、折れて支払ってくることがあります。その額が数十万から2、3百万程度であれば、保険会社センター長の鶴の一声で払ってしまうのでしょう。やはり、「裁判から逃げている」のではないかと思います。 続きを読む »

続きを読む »

続きを読む »

続きを読む »

こんな感慨にふけっている行政書士は日本に私だけかもしれません。興味ある方は

こんな感慨にふけっている行政書士は日本に私だけかもしれません。興味ある方は