5月20日、ボクシングの村田vsエンダム戦、多くの観衆は村田の判定勝ちと思ったでしょう。結果はご存知の通り、疑惑の判定結果となりました。

異例にも、世界ボクシング協会(WBA)のヒルベルト・メンドーサJr.会長自ら採点に「怒り」を露わにし、「委員会に再戦を要求する」と発信しています。 ボクシングに限らず、スポーツの世界では、時折、判定の問題が起きます。

野球の第1回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で西岡 剛選手のタッチアップをアウトと判定したデービッドソン審判。

サッカーでは、ワールドカップ日韓大会での韓国vsイタリア、韓国vsスペイン。この二試合は疑惑判定のオンパレード。ヨーロッパのサッカーファンは、日韓大会自体を脳内から消去しています。 疑惑の判定は、交通事故業界でも目にしています。ご存知の通り、ケガの後遺症は自賠責保険(調査事務所)で調査・等級認定がなされます。あくまで相手方の保険会社ではなく、中立的な機関でのジャッジとなります。しかし、時折、誤認定が起こります。その多くは申請側の提出書類の不備、不正確な診断、検査不足を原因とするものです。したがって、被害者が、異議申立(再申請)によって、間違いを正す必要があります。

その自賠責の初回審査の傾向が昨年の秋頃から、微妙な変化をみせています。それは、審査期間が短くなったことです。以前から、本部審査に上がらない、むち打ち等の神経症状・14級9号は、およそ40日で認定結果をだすように推奨されていました。それが、最近は30日を切るようなスピード認定が多くなりました。もちろん、早い事は関係者の努力の賜物であり、被害者にとっても歓迎すべき事です。

問題は「非該当」の超高速・判定です。そもそも、14級9号の対象となる神経症状の多くは、骨折等、明らかな人体への破壊のない、いわば、本人が痛いと言っているだけの”証拠無き”認定なのです。受傷機転や治療経過から信憑性を測り、認定するわけですから、審査側も難しい判断を迫られていることは理解できます。すると、疑わしいものは当然として、「初回申請はまず蹴って(非該当)みよう」としているのではないか?と勘ぐってしまいます。事実、以前、自賠責共済の審査をするJA職員の方から、そのような方針を伝え聞きしました。

つまり、スピード認定=審査の簡素化が、「軽率な非該当を生んでいるのではないか?」との、疑惑になるのです。 その、疑惑の非該当→再申請 の記録を明日から3つ紹介したいと思います。

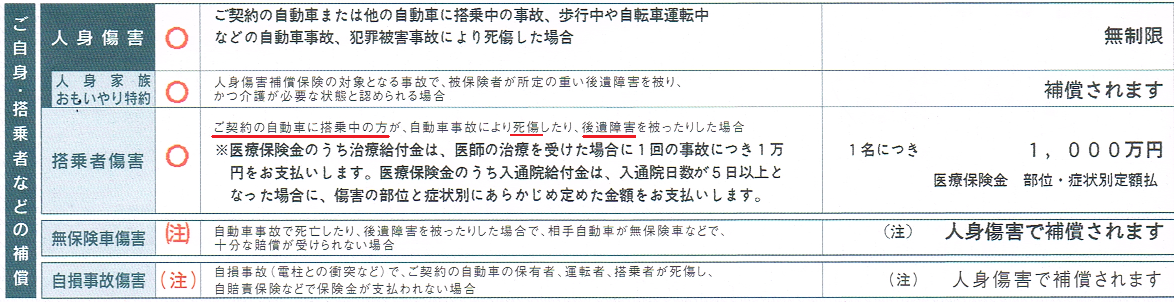

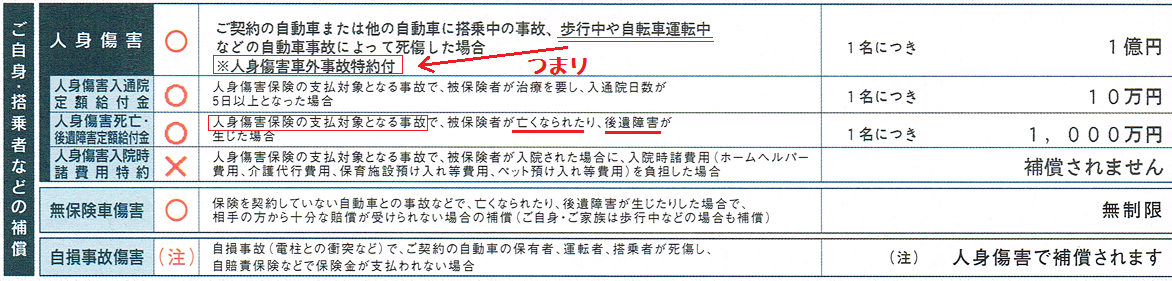

そのような場合、被害者ご自身の保険会社(任意保険)の人身傷害特約や無保険者傷害特約への請求をしている場合があります。もしこのような任意保険の保険もない場合には、政府の保障事業を利用できる場合があります。

そのような場合、被害者ご自身の保険会社(任意保険)の人身傷害特約や無保険者傷害特約への請求をしている場合があります。もしこのような任意保険の保険もない場合には、政府の保障事業を利用できる場合があります。

近時に再手術が必要なケース、治療方針が大きく変更、新たな治療を試みるケース等、例外はあくまで例外です。慢性的な症状改善のための長期リハビリや東洋医学の施行、なんとなく経過観察、ましてや完全回復を目指す・・これらのために、症状固定日を先延ばしする必要はないと断じます。

近時に再手術が必要なケース、治療方針が大きく変更、新たな治療を試みるケース等、例外はあくまで例外です。慢性的な症状改善のための長期リハビリや東洋医学の施行、なんとなく経過観察、ましてや完全回復を目指す・・これらのために、症状固定日を先延ばしする必要はないと断じます。 骨幹部が折れても関節に影響はなく、痛みで曲げられないことは初期にはあるかもしれませんが、痛みは徐々に引いていきますので、ある程度になりましたらリハビリをする必要があります。

そのリハビリをさぼってしまうと、痛みで体を動かさないで筋肉が拘縮してしまい、可動域に制限が生じることがあります。これを一般的に廃用性拘縮といいますが、廃用性の拘縮については、治療努力が認められず、また、頑張れば骨は問題ないので生涯にわたって治らない怪我ではないとみなされてしまう恐れがありますので、ご注意ください。

骨幹部が折れても関節に影響はなく、痛みで曲げられないことは初期にはあるかもしれませんが、痛みは徐々に引いていきますので、ある程度になりましたらリハビリをする必要があります。

そのリハビリをさぼってしまうと、痛みで体を動かさないで筋肉が拘縮してしまい、可動域に制限が生じることがあります。これを一般的に廃用性拘縮といいますが、廃用性の拘縮については、治療努力が認められず、また、頑張れば骨は問題ないので生涯にわたって治らない怪我ではないとみなされてしまう恐れがありますので、ご注意ください。

いよいよ実用化の自動運転車ですが、「車載のコンピューターの誤作動で事故が起きた場合、誰が責任をとるのか?」、この疑問が出発点です。業界に先駆けて、東海日動さんが先鞭をつけました。この特約は無料で付帯されるようです。誤作動を起こした自動運転車から事故に遭った被害者は、誰に賠償を求めるか(「加害運転者?それともメーカー?」)について、問題となっていました。この特約で第一に任意保険会社が担うことになります。これで、すみやかに被害者への救済がはかられます。次に、任意保険会社はメーカーに求償請求を行います。つまり、被害者側に立証の負担がなくなるのです。

いよいよ実用化の自動運転車ですが、「車載のコンピューターの誤作動で事故が起きた場合、誰が責任をとるのか?」、この疑問が出発点です。業界に先駆けて、東海日動さんが先鞭をつけました。この特約は無料で付帯されるようです。誤作動を起こした自動運転車から事故に遭った被害者は、誰に賠償を求めるか(「加害運転者?それともメーカー?」)について、問題となっていました。この特約で第一に任意保険会社が担うことになります。これで、すみやかに被害者への救済がはかられます。次に、任意保険会社はメーカーに求償請求を行います。つまり、被害者側に立証の負担がなくなるのです。 主婦として請求するためには、結婚して主人と同居しているか、子どもがいるか、家族と同居して主に家事をやっているか等を説明(証明)すれば、基本的に信用されます。

主婦として請求するためには、結婚して主人と同居しているか、子どもがいるか、家族と同居して主に家事をやっているか等を説明(証明)すれば、基本的に信用されます。 相手がなかなか修理費をくれないことが・・

相手がなかなか修理費をくれないことが・・