保険業界ではお馴染みの言葉ですが、一般的に知られていない用語があります。例え弁護士先生といえど、通じないことがあります。ここに、交通事故を解決すべき法律家に専門性があるか否かの境界線を感じることになります。つまり、保険用語がすらすら解る法律家は交通事故に精通していることになりますが、その逆は専門性に疑い有となるわけです。

事務所内でも、時折、保険用語について解説しています。交通事故に携わる者が当然に知るべき用語を、この業務日誌でも取り上げていきたいと思います。

① ノンフリート契約とフリート契約

① ノンフリート契約とフリート契約

フリート{fleet}・・・ 艦隊、(一国の)全艦隊、(商船・漁船などの)船隊、船団、(飛行機の)機団、(輸送車・戦車などの)車隊、<英和辞典>

このような意味を持つ英単語ですが、自動車保険の世界では、”同一会社所有の自動車群”の意味を持ちます。フリート契約とは自動車保険の団体契約のようなものです。一枚の契約書で複数車両の契約をします。個々の自動車は明細書で管理することになります。

個人で契約する自動車保険の証券に、「ノンフリート等級」という言葉を見かけます。これは、フリートのようにまとめて複数台契約ではなく、1台の契約であること、その無事故割引等級を示しています。無事故割引であるノンフリート等級は、標準的な会社で、1等級~20等級となっており、新規契約は6等級からスタートします。同居家族内で2台目を購入・契約した場合は、複数所有割引の特典として、7等級からのスタートになります。契約期間の事故数(保険を使った事故に限定)によって、この等級がダウンします。事故が無ければ1等級づつ上がっていきます。4年前の改定では、事故(による支払い)があった契約者は特別に「デメリット等級」(これも保険用語)に移行し、割引率、あるいは割増率が厳しくされました。

では、フリート契約の無事故割引ですが、事故の件数でカウントしません。契約期間内での支払金額から、翌年の割引・割増率が上下動する仕組みです。大きな支払事故がかさむと、翌年の掛金がうなぎのぼりです。担当する代理店さんは事故の抑制に気を使うことになります。最も、死亡事故など、一気に数千万~数億円が支払われた場合は、「ヘビークレーム」(これも保険用語)扱いとして、その支払金額が無事故割引の算定に直接影響しない仕組みになっています。

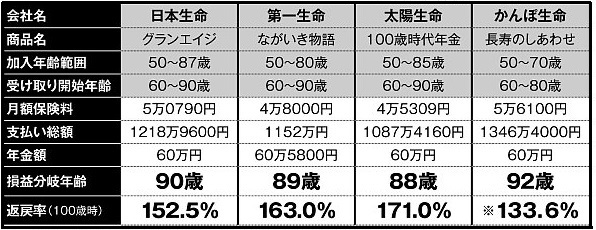

トンチン保険の歴史は古く、名前は17世紀イタリアの銀行家、ロレンツォ・トンティ氏が開発したものです。トンティ氏は、当時のフランスの財政難を救うため政府にこの保険の導入を進言したとされています。国民から集めた保険料を運用し、利息分のみを年金として支払えば、年金原資分が国家に入るという仕組みです。欧米では17世紀に販売が開始され、フランス、オランダなど各国で盛況でした。

トンチン保険の歴史は古く、名前は17世紀イタリアの銀行家、ロレンツォ・トンティ氏が開発したものです。トンティ氏は、当時のフランスの財政難を救うため政府にこの保険の導入を進言したとされています。国民から集めた保険料を運用し、利息分のみを年金として支払えば、年金原資分が国家に入るという仕組みです。欧米では17世紀に販売が開始され、フランス、オランダなど各国で盛況でした。

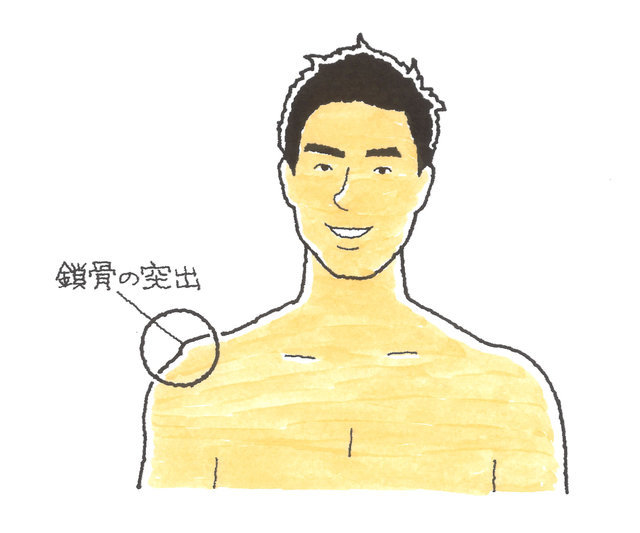

椎骨そのものの骨折で、周辺に神経が集まる頚椎は重篤な症状が予想されます。しかし、棘突起や横突起が折れた場合はほとんどが保存療法となり、椎体の連続性が損なわれない限り、深刻な障害は残りません。 胸椎や腰椎の圧迫骨折の場合も、受傷直後の激しい痛みは数年で消失し、長年、障害で苦しむケースは少ないと言えます。脊髄と隣り合わせですが、脊髄損傷、神経症状がなければ、比較的、予後の障害が軽いと言えます。

椎骨そのものの骨折で、周辺に神経が集まる頚椎は重篤な症状が予想されます。しかし、棘突起や横突起が折れた場合はほとんどが保存療法となり、椎体の連続性が損なわれない限り、深刻な障害は残りません。 胸椎や腰椎の圧迫骨折の場合も、受傷直後の激しい痛みは数年で消失し、長年、障害で苦しむケースは少ないと言えます。脊髄と隣り合わせですが、脊髄損傷、神経症状がなければ、比較的、予後の障害が軽いと言えます。

さらに、困るケースは無自賠車による被害事故です。強制(自賠責)保険すら未加入で走っている自動車が存在するのです。相談会でも稀に無自賠に出くわします。この場合、自賠責も入ってない(違法です)ような相手から賠償金を取るなど、期待できようがありません。そこで、自ら加入の人身傷害保険(特約)にて補償を確保することになります。ちなみに、人身傷害への加入がなければ、政府の保障事業への請求になります。泣き寝入りなどあり得ません。

さらに、困るケースは無自賠車による被害事故です。強制(自賠責)保険すら未加入で走っている自動車が存在するのです。相談会でも稀に無自賠に出くわします。この場合、自賠責も入ってない(違法です)ような相手から賠償金を取るなど、期待できようがありません。そこで、自ら加入の人身傷害保険(特約)にて補償を確保することになります。ちなみに、人身傷害への加入がなければ、政府の保障事業への請求になります。泣き寝入りなどあり得ません。 相手が無保険でも諦めません!

相手が無保険でも諦めません!

他にもありますが、代表的なものは以上です。

本件は宿泊施設が加入していた施設賠償保険に頼ることになりました。賠償保険の多くは、自動車の任意保険のように積極的に示談代行ができない上、担当者は自賠責保険の基準で押し切ろうとします。それでダメなら、弁護士介入がパターンです。それでも、保険の加入はありがたいものです。連携弁護士とのコンビでしっかり解決させます。

他にもありますが、代表的なものは以上です。

本件は宿泊施設が加入していた施設賠償保険に頼ることになりました。賠償保険の多くは、自動車の任意保険のように積極的に示談代行ができない上、担当者は自賠責保険の基準で押し切ろうとします。それでダメなら、弁護士介入がパターンです。それでも、保険の加入はありがたいものです。連携弁護士とのコンビでしっかり解決させます。 賠償保険なら何でも来い!

賠償保険なら何でも来い!

自転車対歩行者、あるいは自転車同士の事故は交通事故相談の中でも、実はかなりの数なのです。私達が注目することは、やはり、個人賠償責任保険です。相手に保険があること、すなわち、回収の問題をクリアできるのです。加害者のお財布から治療費や慰謝料を取ることは非常に難しく、相手に資力がなければ「ない袖は振れん」と・・お手上げです。どんな敏腕弁護士でも苦戦必至、あるいはあきらめとなります。

自転車対歩行者、あるいは自転車同士の事故は交通事故相談の中でも、実はかなりの数なのです。私達が注目することは、やはり、個人賠償責任保険です。相手に保険があること、すなわち、回収の問題をクリアできるのです。加害者のお財布から治療費や慰謝料を取ることは非常に難しく、相手に資力がなければ「ない袖は振れん」と・・お手上げです。どんな敏腕弁護士でも苦戦必至、あるいはあきらめとなります。