自賠責保険の資金、つまり、契約者から集めた掛金が勝手に他所に貸し出して、戻ってこない? 問題があります。

簡単に説明しますと・・自賠責保険の支払い準備金は、所管の国土交通省、要するに国が管理しています。交通事故被害者救済のために貯めたお金ですが、割と余裕を持って貯めてこんでいるものです。これを、国が財政難の名目で、自由に使えるお財布へ一時的に貸し出しをしています。しかも、一向に返さない・・。この問題ですが、以下、毎日新聞さんの記事を読んでみましょう。

度重なる延期 6000億円超の期限が来年度に

交通事故対策のために限定して集められた自賠責保険の資金が、国の歳入不足を補填するため一般会計に繰り入れられている。それを自賠責保険の勘定に繰り戻す期限が来年度に迫っている。ところが、来年度予算の概算要求額は4年連続で100兆円の大台を突破し、拡大に歯止めがかからない状態だ。その一方で、2019年10月に予定されている消費税率の10%への引き上げは、これまで2度にわたり繰り延べされており、ひょっとしたら3度目があるかもしれない。6000億円を超す自賠責の資金は一般会計に取り込まれたまま戻ってこないのではないかと、関係者の心配は募るばかりだ。

一般に自賠責保険と呼ばれている自動車損害賠償責任保険は、交通事故に遭った被害者の救済を目的とした制度だ。自動車と原動機付自転車で公道を走る場合、自賠責保険に加入した車両以外は運転してはならないことから、強制保険とも形容されている。

1955年の自動車損害賠償保障法施行に伴い開始され、あらかじめ自賠責保険に加入することで、被害者は被害者請求制度を使って交通事故の加害者を介さず、最低限の損害賠償金を被害者が直接受け取ることができる。

自賠責保険に加入していない車両が引き起こした事故や、ひき逃げで加害者が不明なケースでも、交通事故の被害者補償を行っている。公益性の高い制度で、その原資は、自賠責保険の保険料がベースとなっている。

この自賠責保険を基盤に運営されている自動車損害賠償保障制度は、01年の自賠法改正で現在の仕組みに移行した。損害保険会社の支払い能力に問題がないとして、政府が行っていた再保険の仕組みを廃止した。再保険料の運用益などプールされていた約2兆円の資金のうち1兆1000億円は保険料の引き下げなどユーザーの利益還元に用い、残る8700億円は積立金とし、その運用益を被害者救済と事故防止対策のための資金にすることになった。

ところが、再保険制度が廃止となる前から、政府が運営していた自賠責の再保険運用益は「埋蔵金」とみなされるようになり、財政赤字の穴埋めのため、自賠責にまつわる特別会計から一般会計へ繰り入れられてしまった。

94年度と95年度で1兆1200億円が一般会計に繰り入れられた。96年度から繰り戻しが始まったものの、基金への繰り戻し額は今年度末で6921億円にとどまり、元本で4848億円、その間の運用益相当分の1321億円と合わせ、6169億円が一般会計から返還されないままになっているという。

積立金の取り崩し続く

その結果、自動車事故対策機構(NASVA)などが行っている被害者救済や事故防止のため、その運用益を充てるとされた積立金の額は1786億円に細ってしまった。被害者救済と事故防止のための年間の経費127億円のうち運用益で賄える分は約30億円で、毎年100億円程度は積立金を取り崩さざるを得ず、このままでは制度の維持が心配される事態に至るのではないかと心配されている。

被害者救済と事故防止対策の充実が、このままでは妨げられてしまうとして今年9月には、国土交通省が設けた「今後の自動車損害賠償保障制度のあり方に係る懇談会」と、金融庁の「自動車損害賠償責任保険審議会」のメンバーを中心に、「自動車損害賠償保障制度を考える会」をつくり、意識障害の交通事故被害者の家族でつくる会や、自動車産業の労使でつくる団体、損害保険会社の労組連合会などの支援を受け、一般会計からの全額繰り戻しを実現するため、政官界に向けた要請活動を行うことになった。

積立金の運用益をもとにした被害者救済と事故防止対策については、交通事故の件数や死者の減少とは異なり、対応のさらなる充実が求められている。それが、「考える会」の要請活動の背景にあるようだ。

交通事故による死者数はさまざまな対策の結果、大きく減っているものの、重度の後遺障害者は交通戦争と言われた時代と比べそれほど減っていない。救急医療も含めた医学の進歩や車の安全性能が向上し、道路設備の整備も進んだこともあって、死亡事故になる確率が減っている。

交通事故により遷延性意識障害を負った重度の後遺障害者については、積立金の運用益をもとにNASVAが運営している療護施設の役割が大きい。NASVAが運営している療護施設での症例は、脳神経外科学会や意識障害学会での研究発表を通じ学術的にも貢献し、これからの医療にとって最大の課題と言ってもいい大脳機能の解明にも役立つだろう。意識障害の患者の家族を長期に支えるための介護料の支給も重要な役割だ。

続きを読む »

時効について復習します

被害者請求や任意保険会社への請求は事故後、いつでも必ずできるわけではなく、時効期間を経過すると請求できなくなる可能性があります。

時効について復習します

被害者請求や任意保険会社への請求は事故後、いつでも必ずできるわけではなく、時効期間を経過すると請求できなくなる可能性があります。

「くそっ!」・・依頼者に申し訳ない

「くそっ!」・・依頼者に申し訳ない ① ノンフリート契約とフリート契約

① ノンフリート契約とフリート契約

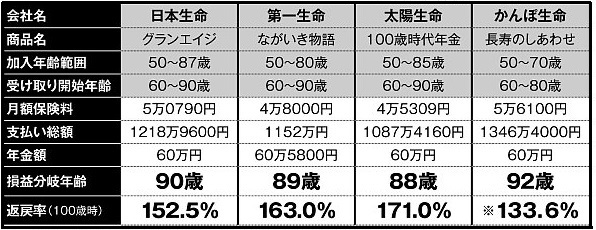

トンチン保険の歴史は古く、名前は17世紀イタリアの銀行家、ロレンツォ・トンティ氏が開発したものです。トンティ氏は、当時のフランスの財政難を救うため政府にこの保険の導入を進言したとされています。国民から集めた保険料を運用し、利息分のみを年金として支払えば、年金原資分が国家に入るという仕組みです。欧米では17世紀に販売が開始され、フランス、オランダなど各国で盛況でした。

トンチン保険の歴史は古く、名前は17世紀イタリアの銀行家、ロレンツォ・トンティ氏が開発したものです。トンティ氏は、当時のフランスの財政難を救うため政府にこの保険の導入を進言したとされています。国民から集めた保険料を運用し、利息分のみを年金として支払えば、年金原資分が国家に入るという仕組みです。欧米では17世紀に販売が開始され、フランス、オランダなど各国で盛況でした。

椎骨そのものの骨折で、周辺に神経が集まる頚椎は重篤な症状が予想されます。しかし、棘突起や横突起が折れた場合はほとんどが保存療法となり、椎体の連続性が損なわれない限り、深刻な障害は残りません。 胸椎や腰椎の圧迫骨折の場合も、受傷直後の激しい痛みは数年で消失し、長年、障害で苦しむケースは少ないと言えます。脊髄と隣り合わせですが、脊髄損傷、神経症状がなければ、比較的、予後の障害が軽いと言えます。

椎骨そのものの骨折で、周辺に神経が集まる頚椎は重篤な症状が予想されます。しかし、棘突起や横突起が折れた場合はほとんどが保存療法となり、椎体の連続性が損なわれない限り、深刻な障害は残りません。 胸椎や腰椎の圧迫骨折の場合も、受傷直後の激しい痛みは数年で消失し、長年、障害で苦しむケースは少ないと言えます。脊髄と隣り合わせですが、脊髄損傷、神経症状がなければ、比較的、予後の障害が軽いと言えます。

さらに、困るケースは無自賠車による被害事故です。強制(自賠責)保険すら未加入で走っている自動車が存在するのです。相談会でも稀に無自賠に出くわします。この場合、自賠責も入ってない(違法です)ような相手から賠償金を取るなど、期待できようがありません。そこで、自ら加入の人身傷害保険(特約)にて補償を確保することになります。ちなみに、人身傷害への加入がなければ、政府の保障事業への請求になります。泣き寝入りなどあり得ません。

さらに、困るケースは無自賠車による被害事故です。強制(自賠責)保険すら未加入で走っている自動車が存在するのです。相談会でも稀に無自賠に出くわします。この場合、自賠責も入ってない(違法です)ような相手から賠償金を取るなど、期待できようがありません。そこで、自ら加入の人身傷害保険(特約)にて補償を確保することになります。ちなみに、人身傷害への加入がなければ、政府の保障事業への請求になります。泣き寝入りなどあり得ません。

他にもありますが、代表的なものは以上です。

本件は宿泊施設が加入していた施設賠償保険に頼ることになりました。賠償保険の多くは、自動車の任意保険のように積極的に示談代行ができない上、担当者は自賠責保険の基準で押し切ろうとします。それでダメなら、弁護士介入がパターンです。それでも、保険の加入はありがたいものです。連携弁護士とのコンビでしっかり解決させます。

他にもありますが、代表的なものは以上です。

本件は宿泊施設が加入していた施設賠償保険に頼ることになりました。賠償保険の多くは、自動車の任意保険のように積極的に示談代行ができない上、担当者は自賠責保険の基準で押し切ろうとします。それでダメなら、弁護士介入がパターンです。それでも、保険の加入はありがたいものです。連携弁護士とのコンビでしっかり解決させます。 賠償保険なら何でも来い!

賠償保険なら何でも来い!