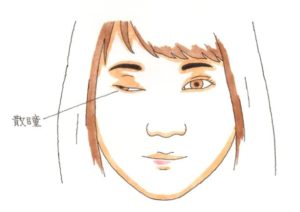

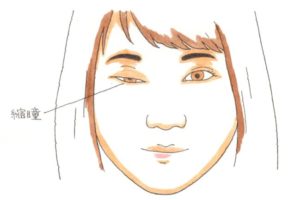

外傷性散瞳(がいしょうせいさんどう) 想定される障害 ⇒ 羞明(しゅうめい)・・・ 普通の人がまぶしいと感じない光をまぶしいと感じる状態をいいます。

(1)病態

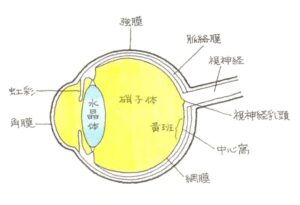

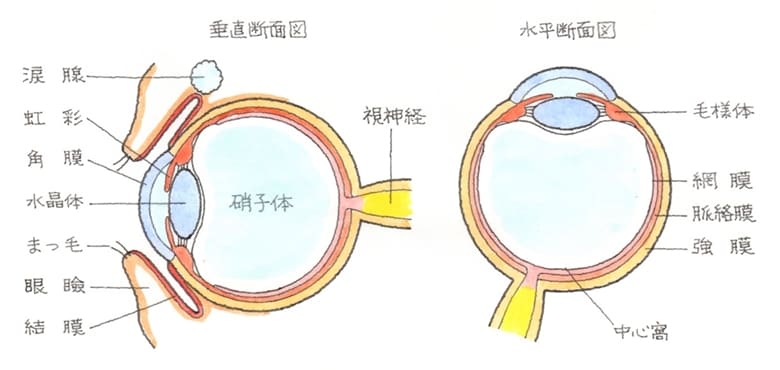

先に、虹彩について、カメラの絞りに相当するもので、自律神経が瞳孔の散大筋、括約筋をコントロールし、明暗により眼に入る光の量を自動的に調節していると解説しています。

交通事故で、眼に鈍的打撲を受けると、ときとして、瞳の大きさを調節する筋肉が機械的な損傷を受け、ることがあります。散大筋、もしくは括約筋の損傷により、瞳の大きさを調節することができず、瞳が大きくなったままの状態を外傷性散瞳といいます。

時間の経過で、徐々に回復することも報告されていますが、筋肉の損傷では、現実的には、治療の方法がありません。 (2)症状

明るいところに出ても、瞳を小さく調節することができず、まぶしさや像のぼやけの症状が出現し、散瞳が大きければ、この症状は強くなります。まぶしさから逃れるには、虹彩付きのコンタクトレンズを装用することになります。

散瞳および虹彩根部の損傷によって外傷性の続発性緑内障を発症することも予想されます。逆に、瞳が小さくなる、外傷性縮瞳となることもあります。 (3)後遺障害のポイント Ⅰ.

続きを読む »

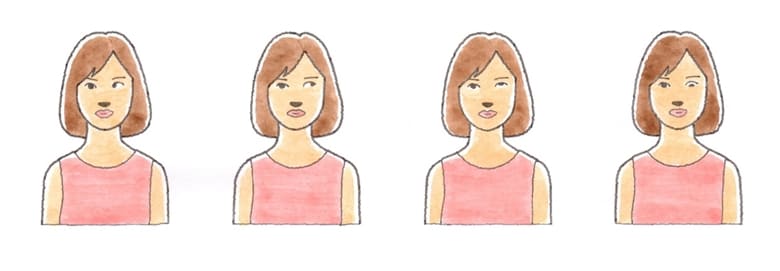

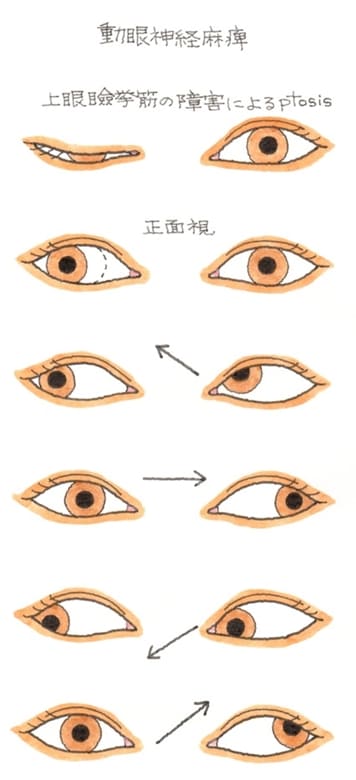

続きを読む » 左から内斜視・外斜視・上斜視・下斜視

左から内斜視・外斜視・上斜視・下斜視

続きを読む »

続きを読む »

医師の立場もわかりますが・・

医師の立場もわかりますが・・

角膜の上皮は、外力に対して弱く、容易に傷つき、一部が剥がれたりするのです。症状は、痛みが強く、涙が止まらない、モノが見えない、異物感があり、まぶたを開けることができない、眩しさを感じるなどの症状が出現し、大騒ぎとなります。

角膜の上皮は、外力に対して弱く、容易に傷つき、一部が剥がれたりするのです。症状は、痛みが強く、涙が止まらない、モノが見えない、異物感があり、まぶたを開けることができない、眩しさを感じるなどの症状が出現し、大騒ぎとなります。

続きを読む »

続きを読む »