めまいを訴える患者さんで、この診断名も多いものです。やはり、交通事故外傷と被ることが多く、中高年の場合は既往症の疑いが拭えません。事故からめまいを発症したのであれば、できるだけ早期に専門医の受診、検査をしなければなりません。その結果、この診断名がつくと後遺障害の認定は黄色信号です。

(1)病態・症状

(1)病態・症状

耳が原因で起こるめまいの中で、最も頻度の高いもので、

① 寝返りをうったとき、

② 寝ていて急に起き上がったとき、

③ 座っていて急に振り向いたとき、

④ 棚の上のものを取ろうとして急に上を向いたとき、

このような時、急激に回転性の激しいめまいが起こる疾患で、内耳の変性、慢性中耳炎や結核でストレプトマイシンを使用した副作用などで発症するとされています。

内耳の前庭器官は、頭が地面に対してどのような位置にあるかを感じるための機能を有しています。良性発作性頭位めまいは、前庭器官に異常が生じたために、頭の位置の変化を過敏に感じてしまう結果、発症する疾患と考えられており、交通事故との因果関係は通常ありません。

前庭器官の耳石器の上には、炭酸カルシウムでできている耳石が多数のっていますが、この耳石が本来の位置から外れて、別の種類の前庭器官である半規管のクプラに付着したり、半規管のなかに遊離したりして、それが頭を動かした際に動いて半規管を刺激するのが原因であるという説が有力です。耳石へのダメージ・・この点、事故の衝撃による可能性を残しています。

何気なしに頭を動かしたり、朝起きようとして枕から頭を上げたりしたあとなどに、急激な回転性のめまいが起こり、このめまいは長くても数十秒で消失します。また、何回か同じ動作を繰り返していると、だんだん軽くなるのが特徴で、吐き気を伴うことがありますが、難聴や耳鳴りなどの聴覚の症状は起こりません。

めまいが起こる頭の位置で眼振が現れ、次第に増強、減弱します。そして、聴力検査、温度眼振検査では異常を認めないことがほとんどです。良性といわれるように、一般的には、比較的早いうちにめまいはなくなります。めまいが少し軽くなってきたら、積極的にめまいが起こりやすい頭の位置をとるといったリハビリテーションをすることも治癒を早めます。

最近では、頭位変換療法と呼ばれる、遊離した耳石を元にもどす方法が開発され、良好な成績を上げています。

(2)治療

まずは症状の起こりやすい体(頭)位や活動を避けるなど、日常生活での動きに気をつけます。抗めまい薬の服用により症状を抑えることはできますが、BPPVを完治させる薬はありません。しかし通常の場合、最初の1か月を過ぎると徐々に症状が消えていきます。

(3)後遺障害?

この診断名では、交通事故外傷との因果関係は薄れます。それでも、事故直後からの発症で、検査結果を伴っており、症状の一貫性もあり・・・現在、申請中が1件、結果を待っているところです。

結果が出ました! 👉 続きを読む »

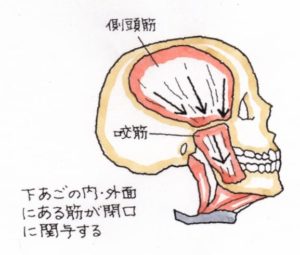

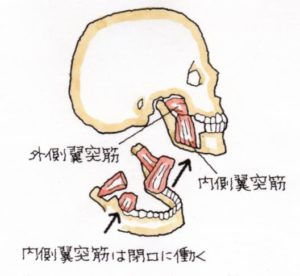

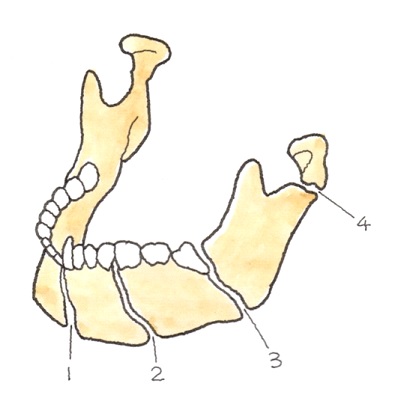

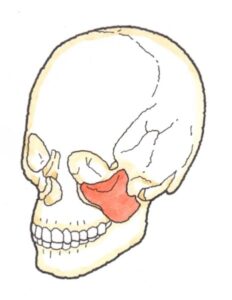

開口は、正常であれば、男性で55mm、女性で45mmが日本人の平均値です。

開口は、正常であれば、男性で55mm、女性で45mmが日本人の平均値です。

続きを読む »

続きを読む »

裁判でも弁護士を強力にサポート!

裁判でも弁護士を強力にサポート!

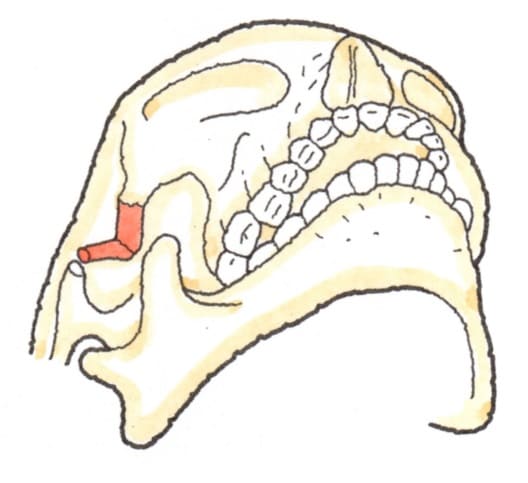

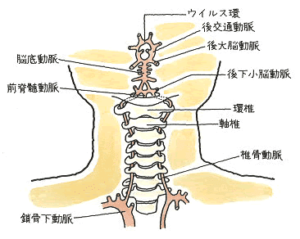

内耳には、①聞こえの細胞が詰まっている蝸牛と、②平衡機能を司る三半規管と耳石器があります。この両方、もしくはどちらかに水腫ができるかで症状は異なります。

内耳には、①聞こえの細胞が詰まっている蝸牛と、②平衡機能を司る三半規管と耳石器があります。この両方、もしくはどちらかに水腫ができるかで症状は異なります。