排尿障害が一時的なものであれば、専門医への受診によって、ある程度の改善が見込めます。ただし、中高年の病的疾患の場合は完治は難しく、長期な通院を必要とします。

交通事故外傷で、膀胱や尿路に損傷があった場合は手術での改善を検討します。やはり、やっかいなのは神経因性のもので、完全に治す(根治療法)より、症状の抑制が中心(対処療法)の傾向です。

【1】閉尿の処置 出ないものは出さなければなりません。

① 導尿 ⇒ おなじみのカテーテル

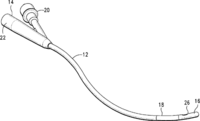

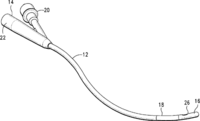

カテーテルを”おしっこの度に”挿入するものを「導尿」といい、カテーテルを”挿入したまま”を「持続導尿」といいます。カテーテルはこの2種に加え、長さに差のある男性用、女性用があります。

② 尿路拡張 ⇒ 糸状ブジー

② 尿路拡張 ⇒ 糸状ブジー

尿道狭窄(文字通り尿路が狭くなった)の場合は、尿道よりブジーを挿入して尿道の拡張をはかります。ブジーは、管腔を探ったり、拡張したりする棒状、管状のものです。拡張する場合は細いものから順次太いものへと変更していきます。

尿道狭窄の拡張は、一般に金属ブジーを用いますが、狭窄が著しい場合は、糸状ブジーを挿入して順次拡張します。

読んでいるだけで痛そうですが、カテーテルも挿入時に使うローションがあり、特に麻酔効果のあるキシロカインゼリーが代表です。

③ 服薬

神経因性膀胱では、エブランチル、ウブレチドの服用を考慮します。

・エブランチルはα1受容体遮断作用により、末梢血管を拡げ、血圧を下げます。その結果、前立腺・尿道の平滑筋収縮を抑え、尿道を拡げることにより、尿を出しやすくします。

・ウブレチドは、筋肉を収縮させるアセチルコリンという神経伝達物質を増やします。膀胱の収縮を助け、排尿をスムーズにします。

★ 尿路拡張術など、観血的手術を伴うものは、また、別の機会に解説します。

【2】頻尿・尿失禁の処置

① 抗コリン剤の服用 定番薬はこれ

頻尿、過活動膀胱には、対処薬があります。抗コリン剤は、副交感神経を亢進させる(アセチルコリン)の作用を抑えることで、消化管の運動亢進に伴う痛みや痙攣、下痢などを抑える薬です。

アセチルコリンという物質は副交感神経を刺激⇒筋肉の緊張⇒膀胱の収縮⇒排尿を促す、これらの運動を活発にさせる作用があります。コリン剤はこのアセチルコリンの働きを抑える作用(抗コリン作用)があるので、消化管の過活動=頻尿を抑えることになります。

これは、前述の閉尿のウブレチドと逆の作用になります。

頻尿のお薬は他に、バップフォー、デトルシトール、ベシケアがあります。

② 物理的な対処 多い日も安心?

尿失禁への対処はオムツ、尿パッドがあります。それぞれ、市販のものがあります。症状が酷ければ抗コリン剤の服用ですが、それでも漏れてしまう場合はパッドで対処するしかありません。

続きを読む »

続きを読む »

以下、認定例も少なく、事務所としてもより多くの症例を重ねたいと思っています。

以下、認定例も少なく、事務所としてもより多くの症例を重ねたいと思っています。

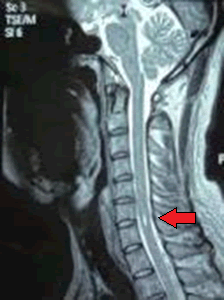

椎骨そのものの骨折で、周辺に神経が集まる頚椎は重篤な症状が予想されます。しかし、棘突起や横突起が折れた場合はほとんどが保存療法となり、椎体の連続性が損なわれない限り、深刻な障害は残りません。 胸椎や腰椎の圧迫骨折の場合も、受傷直後の激しい痛みは数年で消失し、長年、障害で苦しむケースは少ないと言えます。脊髄と隣り合わせですが、脊髄損傷、神経症状がなければ、比較的、予後の障害が軽いと言えます。

椎骨そのものの骨折で、周辺に神経が集まる頚椎は重篤な症状が予想されます。しかし、棘突起や横突起が折れた場合はほとんどが保存療法となり、椎体の連続性が損なわれない限り、深刻な障害は残りません。 胸椎や腰椎の圧迫骨折の場合も、受傷直後の激しい痛みは数年で消失し、長年、障害で苦しむケースは少ないと言えます。脊髄と隣り合わせですが、脊髄損傷、神経症状がなければ、比較的、予後の障害が軽いと言えます。

3、そして、脊椎の骨折によって神経症状が起きた場合、その立証が最大の到達点となります。つまり、痛みはもちろん、四肢のしびれ、排尿・排便障害等を証明する検査が必要です。

それでは、以下、悪戦苦闘の記録を参考にされて下さい。

3、そして、脊椎の骨折によって神経症状が起きた場合、その立証が最大の到達点となります。つまり、痛みはもちろん、四肢のしびれ、排尿・排便障害等を証明する検査が必要です。

それでは、以下、悪戦苦闘の記録を参考にされて下さい。

新鮮骨折か陳旧性か? ここがポイントです!

新鮮骨折か陳旧性か? ここがポイントです!

毎回、救急救命のシーンで興味深いシーンの連続です。また、平素から業務の中で出てくる専門用語が満載です。私達はメディカルコーディネーターとして、毎日のように病院にお伺いしていますが、それは事故受傷からしばらく経ってからとなります。受傷直後の処置などは診療報酬明細書で確認するに留まります。記録された処置は、後の障害の立証に必要な情報となりますが、イメージの鮮明度は決して高いものではありません。やはり、書面からの知識は限界があります。言葉の意味は知っていても、実際にその場面を見る事はほとんどないのです。その点、ドラマでの実写の描写は大変参考になります。

毎回、救急救命のシーンで興味深いシーンの連続です。また、平素から業務の中で出てくる専門用語が満載です。私達はメディカルコーディネーターとして、毎日のように病院にお伺いしていますが、それは事故受傷からしばらく経ってからとなります。受傷直後の処置などは診療報酬明細書で確認するに留まります。記録された処置は、後の障害の立証に必要な情報となりますが、イメージの鮮明度は決して高いものではありません。やはり、書面からの知識は限界があります。言葉の意味は知っていても、実際にその場面を見る事はほとんどないのです。その点、ドラマでの実写の描写は大変参考になります。 それと、患者が救急搬送される過程で毎度のセリフ、「JCSは2桁です!」「GCSは6!」などがあります。これは、意識障害のレベルをあらわすものです。後に高次脳機能障害の立証の場面では、大変に重要な記録となります。いずれ、ドラマで象徴的なシーンがくると思いますので、その機会に解説します。

それと、患者が救急搬送される過程で毎度のセリフ、「JCSは2桁です!」「GCSは6!」などがあります。これは、意識障害のレベルをあらわすものです。後に高次脳機能障害の立証の場面では、大変に重要な記録となります。いずれ、ドラマで象徴的なシーンがくると思いますので、その機会に解説します。 他にもありますが、代表的なものは以上です。

本件は宿泊施設が加入していた施設賠償保険に頼ることになりました。賠償保険の多くは、自動車の任意保険のように積極的に示談代行ができない上、担当者は自賠責保険の基準で押し切ろうとします。それでダメなら、弁護士介入がパターンです。それでも、保険の加入はありがたいものです。連携弁護士とのコンビでしっかり解決させます。

他にもありますが、代表的なものは以上です。

本件は宿泊施設が加入していた施設賠償保険に頼ることになりました。賠償保険の多くは、自動車の任意保険のように積極的に示談代行ができない上、担当者は自賠責保険の基準で押し切ろうとします。それでダメなら、弁護士介入がパターンです。それでも、保険の加入はありがたいものです。連携弁護士とのコンビでしっかり解決させます。 賠償保険なら何でも来い!

賠償保険なら何でも来い!

② 尿路拡張 ⇒ 糸状ブジー

② 尿路拡張 ⇒ 糸状ブジー

← 測定用の専用便座

← 測定用の専用便座 脊髄損傷では多くの場合、排尿障害を発症します。

脊髄損傷では多くの場合、排尿障害を発症します。