中断していましたシリーズを再開。前回まで 被害者救済業務 を分析 ④

テーマは 「交通事故業務を保険会社から弁護士の手に取り戻せ!」

なぜこのようなテーマに至ったのか、交通事故における保険会社vs弁護士の歴史で解説します。

<1> 交通大戦争

1974年3月に示談代行付きの自動車保険が販売されました。一番の注目は「示談代行を保険会社がやってくれる」ことです。当時の日本は60年代のモータリゼーションを経て、一家に一台自動車保有が定着した頃です。そして「交通大戦争」と呼ばれるほど交通事故が多発していた時代でした。

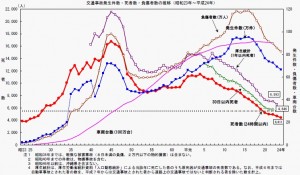

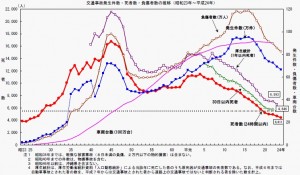

警察庁交通局「平成24年中交通死亡事故の特徴及び道路交通法違反取締り状況について」から事故数の推移を見てみましょう。(↓クリックするとはっきり見れます)

74年当時の数字を見てください。死亡者数、年間16000人超のピークから12000人まで減少したとはいえ、5000人以下に減少した平成24年に比べすごい数です。もちろん負傷者数や物損を含む事故総数自体も、当時の車の台数約4000万台と現在の約9000万台と比べると異常な件数であることがわかります。

<2>弁護士vs保険会社

このような背景から、保険会社の自動車保険の販売促進と内容充実は社会的要請でもありました。この膨大な事故数に対し、当時9,830人の弁護士が担うことには限界があります。ちなみに平成24年は司法制度改革の成果で32088名となり、当時の3倍超となっています。

そのような状況で保険会社は「示談代行付き保険」の認可を求めました。現在では当たり前となりましたが、保険会社が対人事故や対物事故で、加害者と被害者の間に入って交渉をしてくれるのが「示談代行付き保険」です。しかし弁護士会は「弁護士以外が他人の事件に介入し、示談をするのは弁護士法72条『非弁行為』にあたる」と反対したのです。簡単に言いますと、「お金を取って、他人に代わり、示談交渉ができるのは弁護士だけ!」と弁護士法で定められているからです。しかし大量の事故の解決には、保険会社が間に入って交渉するのが合理的なのはわかりきっています。保険会社、弁護士の両者で行政を巻き込み調整作業が行われました。

<3>示談代行付き保険、ついに発売、その背景

法的な解釈論は長くなりますので、ここもざっくり言いますと、「法的に白黒つけず、被害者保護に乗っ取った社会的な公益性を優先させた」決着をしました。弁護士法72条は弁護士の職域を守るものではなく、示談屋さんなど被害者を食い物にする悪い人を排除するのが正当な目的です。だから保険会社さんの示談は悪いことではない・・と解釈が進みます。

そして、保険会社、弁護士両者の調整は以下の制度を作ることによって成されました。まさに現在の交通事故業界を形作るシステム(下線)がこの時生まれたのです。

① 特段の支障がない限り、原則として被害者が直接請求権を行使できるものとして、被害者救済の途を開くとともに、これによって、保険会社の当事者性を強く打ち出すこととした。

・・「他人のために」示談をすることがダメなら、保険会社は「保険金支払い義務を負う当事者でもあるので、他人のためだけではないよね」・・・このような解釈とし、違法性から遠ざけます。

もっとも72条違反を回避する目的での「直接請求権」ですので、現場ではほとんど意識されていません。例えば、加害者が自分に責任がないと思って、自分の契約している保険を使わないと言えば、保険会社の担当者の多くは、「契約者(加害者)が保険を使わないと言ったので、うちは対応できません」としれっと答えます。そのような場合、被害者は「直接請求権」を発動すればよいのですが・・・この議論は本筋にはずれますので別の機会に取り上げます。

② 「交通事故裁定委員会」の設立。被害者(または被保険者)に不満が生じた場合に備えて、中立かつ独立の第三者機関である「交通事故裁定委員会」を設立することとした(昭和49年2月27日発足)。この裁定委員会は、学識経験者および弁護士により構成され、被害者等の正当な利益の保護に資することを目的として、自動車保険に関し、保険会社、被保険者および自動車事故の被害者のうち二者以上を当事者とする民事紛争について、無料で和解の斡旋を行うこととしている。

裁定委員会はその後昭和53年3月に「財団法人 交通事故紛争処理センタ-」に改組され、現在では、高等裁判書が所在する8都市(東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、高松、福岡)および金沢とさいたまに設置されている。

・・・行政側は保険会社に示談権を与えた(あくまで代行権、代理権とは歯切れ悪いながら区別)、つまりこれは絶大な力です。なぜなら、支払う側の保険会社が交渉上、有利に決まっています。お金を握っているのだから当然です。したがって被害者が保険会社と交渉決裂した場合、駆け込み寺が必要となります。こうして一種のガス抜き機関、紛争センターが誕生したのです。

③ 保険会社が顧問弁護士、協力弁護士を一定数、常に契約し続ける。

・・これは明文にされていないので裏協定かな? 保険会社からの仕事は新人弁護士にとって良い収入源となります。

①で法的な問題を回避、②で行政の立場から公平性を確保、③で弁護士にも利益を、でしょうか。

難しいことを簡単に説明するのは難しいです。来週に続きます。

続きを読む »