2日目はむち打ち以外で多い交通事故外傷について、前日マスターした画像ソフトを使い、それぞれ病変部の抽出を進めます。

取り上げた傷病名は以下の通り (2)右肩鎖関節脱臼骨折

(3)右股関節脱臼骨折

(4)右脛骨近位端骨折

(5)右足関節内・外果粉砕骨折

午後の1時間は毎回の研修で恒例となった放射線科医師による画像解説です。

2日目はむち打ち以外で多い交通事故外傷について、前日マスターした画像ソフトを使い、それぞれ病変部の抽出を進めます。

取り上げた傷病名は以下の通り (2)右肩鎖関節脱臼骨折

(3)右股関節脱臼骨折

(4)右脛骨近位端骨折

(5)右足関節内・外果粉砕骨折

午後の1時間は毎回の研修で恒例となった放射線科医師による画像解説です。

1日目午前はむち打ち被害者の3通りの対応(非該当、14級、12級)を実践しました。

さてむち打ち最難関の12級を獲得するために必要なことは何でしょう?まず12級の絶対要件は「画像上明らかな所見です」。医師や自賠責調査事務所がどのようにそれを確認しているのかを学びます。この画像読影は弁護士先生が苦手とする分野です。午後は画像所見の確認方法、画像ソフトの使用方法を徹底的にマスターします。

「12級は難しいからねぇ・・」 曖昧な対応は今日から捨てて頂きます!

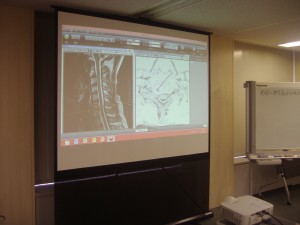

(2)MRIの画像所見を確保するまず画像分析ソフトを使って12級が見込まれる被害者の画像を表示。そして神経圧迫所見を弁護士先生自ら探していただき、的確に指摘できるようにします。この一連の作業、画像ソフトの操作ができるまで特訓です。

矢状断、水平断を並べて表示します

12級の条件はこの画像所見に加え、その病変部から生じる、しびれ・痛み等の自覚症状の訴え、さらに病変部と矛盾しない神経学的所見(スパーリングテスト、腱反射、筋萎縮 等)を後遺障害診断書に落とし込むことです。

矢状断、水平断を並べて表示します

12級の条件はこの画像所見に加え、その病変部から生じる、しびれ・痛み等の自覚症状の訴え、さらに病変部と矛盾しない神経学的所見(スパーリングテスト、腱反射、筋萎縮 等)を後遺障害診断書に落とし込むことです。

最後に弁護士先生自ら理想的な12級の後遺障害診断書を書いていただきました。ここまでやればむち打ちの全容を掴んだと言っても過言ではありません。

3/1~2の土日で第4回 法律家のための交通事故 実務講座」が東京大手町で開催されました。 今回は実戦力がテーマです。私も今回は講師を受け持つことなく、オブザーバーとして参加、とくにロールプレイングを一緒に実践しました。 研修内容について報告します。

外傷性頚部症候群

(1) ロールプレイイング「相談者の後遺障害は非該当?何級?」

今までの座学研修と違い、参加した弁護士先生にロールプレイングに参加いただき、交通事故外傷の最大勢力である「むち打ち」被害者の相談に対応します。目的は相談に訪れた被害者の症状を観察し、診断書、画像から「非該当」、「14級9号」、「12級13号」をそれぞれ予断し、適切な対応をすることです。 従来、多くの事務所は「等級がとれてからまた来て」としてきました。これからはこのような事務所に被害者は戻ってきません。交通事故の専門家を名乗る以上、後遺障害(等級)の予断、そして初期対応ができなければ失格です。なにより真の被害者救済とはなりません。

① 非該当やむなしの被害者

チェック ⇒ 治療経過、治療先を確認、神経学的所見・しびれ等の症状の有無、程度から後遺障害申請をせずに解決を目指します。すると多くの場合、問題は以下に絞られます。

アプローチ ⇒ 治療費の確保、休業損害の請求、物損の解決。これら対保険会社への適切な対応、よどみない交渉への誘導が必要です。

② 14級9号が見込まれる被害者

チェック ⇒ 神経学的所見の発現あり。そして症状、治療の一貫性、実通院日数を確認。主治医の性格等を聞き込みます。

アプローチ ⇒ MRI検査の実施、治療日数の確保、神経学的所見の記録・記載の確認。確実に14級を抑えます。

③12級13号を目指すべき被害者

チェック ⇒ 相当の画像所見の有無。画像と自覚症状に矛盾ない神経学的所見、なにより被害者の症状の深刻度を観察します。 アプローチ ⇒ 自覚症状+神経学的所見の検査+MRI画像の一致を後遺障害診断書に落とし込む。医師の協力が必須となります。

この3パターンをマスターすれば、むち打ち被害者に対して「非該当」「14級」「12級」の識別と正しい対応が可能になります。

土曜日は月例の有楽町相談会です。今回は年初で少な目でしょうか、16名の参加となりました。半数はむち打ち・腰椎捻挫でしたが、大腿骨骨頭骨折による人工関節置換術、TFCC損傷、膝蓋骨解放骨折、半月板損傷などの相談もありました。

例によって所感をいくつか。

不幸にして連続して事故受傷する方も少なくありません。受傷部位が同じ場合、重要なのは1回目の事故と2回目の事故の日付です。これを連続して痛めたケガを連綿して生じた障害と判断し、異議共同不法行為として進めていく方針とする。また1回目の治療が終わり、即座に2回目の事故となれば異議共同不法行為としてではなく、1回目で14級、2回目で加重障害の12級を目指すかの選択になります。ほとんどのケースは14級レベルの障害の連続に留まりますので、加重障害の認定を目指して進めることは稀です。

問題意識を持っている事・・・1回目は頚椎捻挫で14級、2回目も腰椎捻挫で14級の場合、別部位であっても2回目もまず普通に「非該当」となります。別部位にいくら14級が追加されても、1回の事故で両方受傷すれば併合の計算となります。しかしそれぞれの別事故であれば加重の考え方となるはずです。しかし調査事務所の非該当理由で「加重」が語られることはありません。「別部位なら新たな障害が「加重」ではなく、「加算」されたと判断できないか?」、つまりもう一回14級(とその保険金)をくれてもいいのではないか・・・このような突っ込みを受けるべき制度上の矛盾を承知しているようなのです。したがって「加重」を理由とした回答は避けて、普通に「他覚的所見が乏しく・・・」との回答がきます。解せない回答ですが、調査事務所の判断の限界かと思っています。

すでに行政書士に等級認定を任せた後の相談者がいらっしゃいました。自転車同士の接触事故ですが、この事故の最大の論点は過失割合です。双方の言い分が食い違っています。目撃証言に乏しく、このままで50:50の解決で収めるしかないような段階となっています。状況証拠、受傷様態から交通事故の科学鑑定が必要です。後遺障害の立証自体は明確な人工関節置換術が施されいるため、非常に簡単です。この事件の立証のポイントは珍しく後遺障害ではないのです。

ここで行政書士だけではなく、元保険調査員、そして弁護士が連携して相談を受け持つ、私たちの相談会が最適となります。本件はまず画像鑑定を進めることにしました。そして正式に受任すれば科学鑑定と弁護士の交渉がスタートします。

本件のように行政書士の活躍できる場面は特に限定的です。本件以外でも多くの場合、事故解決に行政書士で完結する場面は少ないはずです。等級認定後、依頼者の強い希望であれば別ですが、交渉は弁護士に任せることが基本と思います。しかし案件を放さず、書類交渉や紛争センターへの誘導をして報酬を得ている行政書士がまだ多いのが事実です。すべてが不適切とは言えませんが弁護士会から厳しい監視を受けています。

またそのまま何ら解決の道筋をつけず、等級認定をもって仕事を了してしまうのも被害者にとって寂しいものです。もっと士業間の闊達な連携体制が一般的にならないもでしょうか。連携には弁護士服務基本規程12条で非弁提携の疑いが生じやすく、連携のやり取りに細心の注意が必要なのです。

(詳しくは⇒ 関連法について 3-~研修プログラムから )

私というより、業界全体の憂慮と思います。

暮れから年明けにかけておよそ一日一件程度、メールや電話にて相談を頂いています。昨年から増加傾向である、セカンドオピニオン的な相談がさらに増えているように感じます。セカンドオピニオン的な相談とは、すでに弁護士や行政書士に契約をしている方を指しています。契約している先生ではダメなのかな?どうなっちゃっているのでしょう・・

もちろん何軒かの法律家、業者、公的窓口に相談をし、よりよい解決を吟味することには賛成です。しかし既に他に委任契約している方については問題含みです。現在の弁護士や行政書士に100%の信頼がない、もしくは疑問が解決しないから他にも聞いてみよう、となったのでしょう。当然、既契約先と違う回答もする事もあります。気を付けなければ「契約の切替えを勧めている」、「既存契約先への誹謗中傷」と誤解される懸念があります。当方も留意して対応しなければなりません。 それにしてもセカンドオピニオン、多すぎるのですよ・・・。

そのような相談者の多くは、十分な情報もないまま知人の紹介や保険会社から紹介された事務所をよく検討せずに選んでいます。または宣伝を鵜呑み、もしくは過度な期待を持ちすぎて契約してしまったようです。交通事故の解決を他者にゆだねる事、それはスマートフォンを選ぶような安易な買い物ではないはずです。重篤な障害で賠償金が高額となる場合は厳格な判断力が求められます。 したがって紹介や広告だけで任せてしまうのは危険なのです。やはり複数の事務所、委任するであろう先生に会って、自分の目で見極める慎重さが必要です。HPをみますと、誰も彼も「交通事故の専門家」「後遺障害はお任せください」と謳っています。そのすべてが本物なわけがありません。やはり会って、質問をぶつけて解決方針を聞いてみなければ、本物か偽物か、そして信頼できるか、自分に合っているかがわからないはずです。私達が無料相談会を強く勧めるのはこのような背景があるからです。

被害者の皆さん、安直に契約せず、是非とも当方の実力を測りに相談会に参加して下さい。セカンドオピニオンからのスタートは気を使うのですよ!

昨日は自賠責保険の請求形態を復習しました。いずれも請求者本人で手続をすることになりますが代理人による手続も可能です。つまり法的な代理権をもつ弁護士に代行してもらうことが可能です。ちなみに行政書士の代理請求も認められています(「行政書士はできない」という学説、見解もあり)。あまりケースはありませんが①保険会社の一括払い後の求償も理論的には弁護士等に委任ができます。

さて、問題提起です。一昨日の話では委任請求は報酬の「取りっぱぐれ」を防ぐ手段であることを解説しました。もちろんこれは本音であって、建て前上は「プロによる委任請求なので安心です!」ということになります。もちろん委任された法律家の名前で保険金を受け取ることは代理権を持つ以上、不自然ではありません。が、しかし・・・請求を受けた自賠責にとっては受け取り方が違います。そもそも人身事故では請求の80%以上が①の保険会社による一括払い後の求償であって、当事者もしくはその代理人による請求は圧倒的に少なく、とても目立つのです。例えば被害者請求とした理由は「加害者側に任意保険がない」、もしくは「被害者に責任が大きい事故」である理由から加害者側保険会社の一括払いとならなったケースしかない・・・と自賠責側は思っています。したがって不自然な被害者請求は厳しくチェックされています。それが代理人によるものであれば尚更です。

私は委任請求をまったくやならいわけではありませんが、原則しません。なぜなら後遺障害の立証を仕事をしている以上、このような自賠責側のチェックを避けたいと思っています。もちろん不正に障害を誇張したり、法的、道徳的に問題のあるような申請は絶対にしていません。しかし自賠責調査事務所は常に詐病者(うそのケガ)など不正請求や大袈裟な被害者の訴えに騙されないよう、厳しく審査しているのです。後遺障害等級を獲ってあげたい業者(からの申請)は調査事務所にとってまったく逆の立場、ある意味「敵」なのです。であれば、業者はなるべく目立たないようにする方が恣意的な審査を避けられると考えています。特に全申請の60%を超える「むち打ち」による14級は、被害者が「痛い」と言っているだけで、他覚的な症状が乏しいケースが圧倒的です。この場合、審査側は「症状の一貫性」「治療過程」等からしか判断できず、最終的には被害者の訴えている「痛い、しびれる」を”信じるか否か”で決定します。だからこそ業者による委任請求という緊張を与えず、フラットに審査していただきたいのです。 しかし被害者側に弁護士が早期に介入した事故であれば、弁護士が委任請求することはむしろ自然なので、余計な予断は与えないと思います。やはり問題なのは行政書士やその他の業者でしょう。

昨年からむち打ちの認定は厳格化の傾向と聞きます。理由は単に業者による(認定に満たない)請求数が増えた結果かもしれません。それでも私のむち打ち認定は80%以上を確保しています。その全件、行政書士名による委任請求ではありません。委任請求を行い、私の名前を出すことで認定率が上がればそうしますが、保険会社のいらぬ予断を与える弁護士以外の委任請求は、特別な理由がなければ抑制すべきです。少なくとも保険会社出身の私はそう思っています。

着手金無料を掲げる業者はほぼ全件、委任請求をしているはずです。しかし委任請求すべきか否かについて、案件ごとに判断する慎重さが必要かと思います。後遺障害審査で被害者の運命はほぼ決まります。決して神経質なことではないと思います。

年に1~2回、雑誌等の取材依頼があります。公共性の高いものはもちろん、テーマが有意義であればできるだけ協力しています。全国紙ともなれば取材費を頂くこともあります。しかし先日の依頼には一言 言わずにはいられません。

聞いたこともないようなビジネス誌からの依頼です。なんでも東京で活躍する経営者のインタビューを毎号、数十人掲載している雑誌だそうです。そしてインタビュアーは引退した某プロ野球K選手。もうこれでお解りの方もいると思います。これは純粋な取材ではありません。内容もなんだかとってつけたようなテーマで、今回は「起業は人なり」?だそうです。そして取材に対する報酬などはなく、逆にK選手へのギャラを取材される側の私が負担してくれと・・・。普通、取材であれば雑誌社から些少なりとも報酬があるか、公益性のある雑誌であれば無償もあるでしょう。本件は「お金払えば有名人に会わせます。雑誌に載せます。」なのです。100歩譲って宣伝効果があるタイアップ企画でなければ理屈が通りません。今回は即座に「あぁよくあるやつね、お断りします!」と電話を置きました。

これはつまり、引退したプロ選手や(売れなくなった)芸能人のプロダクションと組んだ、「営業」なのです。雑誌掲載のお題目と有名人をエサにお金を集める商法です。この雑誌社は雑誌を売ることなど主たる目的ではありません。取材されるの側の経営者達からお金を取って、有名人に会わせる=有名人の小遣い稼ぎの段取りをしているに過ぎません。おそらくそこからバックマージンもせしめているのでしょう。だから「雑誌の取材・掲載」などはまやかしです。それでも有名人や宣伝効果(こんなとってつけたような出版物ではほとんどないはずですが・・)に釣られて引っかかる人もいるのでしょう。

このように人が食いつきそうなお題目を見せかけ、実は違う狙いで稼ぐこと・・・私は「すり替え商法」と名付けたいです。

世の中「すり替え」が蔓延しています。翻って私たちの業界は士業です。より倫理観が求められる世界です。しかし、どうかなぁ?という表現も蔓延しています。

例えば 「着手金無料」

いかにも被害者救済的な言葉を並べていますが、「費用は結果がでてからでOK」、しかし「報酬は経済的利益の10%+20万円」となっています。ん?20万円ってこれ着手金相当額じゃないの?つまり「着手金無料」ではなく「着手金後払い」が正しい表現のはずです。

着手金の設定についてはどうも胡散臭さを感じてしまいます。私は原則着手金を頂いています。なぜなら病院同行など、実動する際に交通費や日当がかかります。着手金無料はこれを立替えている状態です。もし途中で事情により解約した場合や、結果が伴わない場合でも結局後で請求することになります。したがって先にもらうべきなのです。それだけ実動業務に自信と誇りを持っています。無料や立替えなど不健全に感じているのです。それに依頼者側にも出費が伴う、ある意味、相当の覚悟をもって委任していただきたいのです。それでも「着手金無料」が多いのは、商売上の競争からの理由と思います。どの事務所も思案のしどころですね。

しかし内幕をばらせば、着手金無料のところはほぼすべて自賠責保険に委任請求を行っています。これは保険に請求する際、認定された保険金を依頼者の口座に入れず、まず行政書士・弁護士の口座に入金させてしまうことです。そこから交通費や報酬を差っ引いて依頼者に送金しますので、決して取りっぱぐれがないのです。事務所にとって着手金無料でも後で確実に回収できるのです。報酬全体をよく見れば特別な値引きとなっていないことがわかるはずです。とにかく商売上「無料」でまず契約を確保すべし!なのです。だからこそこれも「被害者に優しい」などの言葉がつくと胡散臭くなるのです。依頼者の為などと言う言葉に「すり替え」を感じてしまうのです。

もちろん経済的事情で着手金が苦しい方もいるでしょう。しかし私の場合、傷害保険や共済、とくに搭乗者傷害の請求を先行させ、軍資金を確保することによって少しでも着手金をお預かりするようにしています。このようなプレゼン?から私の仕事に価値を感じた方は着手金を渋ることはありません。 いずれにせよ着手金無料は難しいテーマです。掲げるにしても誠実な看板としたいものです。

(まず前日の記事を読んで下さい)

<若手弁護士A先生> クレサラ方式の解決・・・う~ん、考えさせられますね。大量受任と早期解決、確かに事務所を経営する以上、経営効率は大事です。しかし依頼者に対して誠実な仕事とは言えませんね。

<秋葉> では誠実な仕事でありながら早期解決を達成している事務所を紹介します。

(C先生) C先生とは3年以上一緒に仕事をしています。交通事故を専門に受任しており、とくに14級9号を大量に解決してきました。C先生は赤本の満額獲得を必須目標として取り組んでいます。14級9号での平均的な賠償獲得額は赤本基準で300万前後です。

C先生は最初に損保会社に賠償提示を行い、損保の回答が「先生、訴外交渉なら提示金額の70%~80%でどうでしょう?」とくれば迷わず、「請求額から歩み寄る気はありません。交通事故紛争センターの斡旋にふしましょう」と宣戦布告します。また請求額や争点の性質からから裁判を選択することもあります。対して損保会社は「うっ、この事務所は(妥協解決に)乗ってこないな・・・」と印象を持ちます。

それではと、損保会社は紛争センターにおいて全力で応戦してきます。しかし紛争センターの性質上、斡旋弁護士は既に認定された後遺障害等級を審議なく踏襲する傾向にあり、細かな論点も時間の関係から避けがちです。もちろんC先生、ここでも妥協的な斡旋なら裁判を辞さない姿勢を堅持します。およそ月1回合計3~4回の協議でほぼ赤本基準の斡旋案に落ち着きます。損保側は紛争センターの斡旋案を尊重する立場なので、余程の反論がない限り飲みます。まれに審査会に進みますが、大きな変更は極めて限られたケースとなります。

C先生は最初に損保会社に賠償提示を行い、損保の回答が「先生、訴外交渉なら提示金額の70%~80%でどうでしょう?」とくれば迷わず、「請求額から歩み寄る気はありません。交通事故紛争センターの斡旋にふしましょう」と宣戦布告します。また請求額や争点の性質からから裁判を選択することもあります。対して損保会社は「うっ、この事務所は(妥協解決に)乗ってこないな・・・」と印象を持ちます。

それではと、損保会社は紛争センターにおいて全力で応戦してきます。しかし紛争センターの性質上、斡旋弁護士は既に認定された後遺障害等級を審議なく踏襲する傾向にあり、細かな論点も時間の関係から避けがちです。もちろんC先生、ここでも妥協的な斡旋なら裁判を辞さない姿勢を堅持します。およそ月1回合計3~4回の協議でほぼ赤本基準の斡旋案に落ち着きます。損保側は紛争センターの斡旋案を尊重する立場なので、余程の反論がない限り飲みます。まれに審査会に進みますが、大きな変更は極めて限られたケースとなります。

費用対効果で見ると、交渉解決なら1~2か月で解決のところ紛争センターの斡旋により3~4か月解決が伸びてしまいます。しかし依頼者が手にする賠償金は、8割の妥協的交渉解決に比し60万ほど増額します。3か月解決が遅れる事と60万、どっちがいいか?依頼者は迷わず60万を待ちます。

こうしてC先生は100件を超える事案を紛争センターで解決させました。さて、こうなるとある変化が起きます。損保側は「C弁護士は赤本満額を譲らない→紛争センターに持ち込まれるので面倒だし時間の無駄→しょうがない満額支払うか」となります。C先生は主要損保からこのように評価されます。こうして早期交渉解決で満額獲得できる=実力ある弁護士となったのです。

現在C先生は受任の70%を交渉にて満額獲得しています。譲らない損保社には裁判、紛争センターの斡旋解決へ進めます。それが残りの30%になります。通販系損保も支払いを渋るので30%に入ります。結果としてクレサラ方式事務所に劣らない解決スピードとなりました。こうして交渉力(実力)と早期解決(経営効率)の両方を実現しているのです。 経営効率主義のクレサラ方式解決事務所:β事務所と赤本満額解決主義の実力交渉C先生、同じ交通事故弁護士でも違いが生じるのです。損保会社はこのC先生を手ごわい相手と感じ、逆に昨日のβ事務所へは足元を見た対応を続けます。そして依頼者は迷わずC先生を選ぶべきです。

経営効率主義のクレサラ方式解決事務所:β事務所と赤本満額解決主義の実力交渉C先生、同じ交通事故弁護士でも違いが生じるのです。損保会社はこのC先生を手ごわい相手と感じ、逆に昨日のβ事務所へは足元を見た対応を続けます。そして依頼者は迷わずC先生を選ぶべきです。

さて、A先生はどちらの道を進みますか?

続きを読む »

昨年、某法人弁護士事務所にて事務所内研修の質疑応答から・・・

Q、<若手弁護士A先生> 秋葉先生、保険会社と交渉を開始すると、まず「訴外交渉(裁判をしないで交渉解決)なら赤本の70%、80%でどうか」と回答しくることが多いようです。依頼者の希望で早期解決を目指すなら、多少妥協してもいいのではないでしょうか?

A、<秋葉> この保険会社への対応如何で交通事故業務における”弁護士事務所の格”を決定づけることになります。実在する2つの事務所のケースから説明しましょう。

(β法律事務所)クレサラ業務(過払い金返還請求等)を中心とした大手法人事務所β、クレサラ業務の減少に伴い、交通事故にも力を入れ始めました。この事務所の交通事故解決はほとんどが交渉解決です。まず賠償金請求書を保険会社に送り、赤本基準の70%位の回答が来ると、それでOKをだして示談成立します。多少は上乗せ交渉をするとしても、難しい交渉一切抜き、超スピード解決です。

ちなみに追突事故、主婦でむち打ち14級9号の案件について、賠償金を赤本基準で計算すると320万円ほどになります。この7~8割解決ですと230万~260万円です。赤本の満額で解決する金額から60万~90万円少ないことになります。β事務所の弁護士は依頼者に「相手保険会社から250万で回答を受けました。急いで解決するならこの金額です。」と説明します。満額は320万円になることについて依頼者へは言いません。そして多くの依頼者は「(解決の相場がわからないので)先生にお任せします」と答えます。何故なら保険会社は最初150万円位の提示をしてきましたので「100万円もUPした!さすがβ先生」と思います。 こうして簡単に早期示談解決が量産されていきます。事務は弁護士⇒保険会社、相互にFAXや文書のやり取りをおよそ3往復で終わります。そうです似ています、クレサラ業務に・・・。

毎月、莫大な広告費をかけて交通事故被害者を集め、裁判などを避けてどんどんこの方式で解決していきます。受任量を増やし、獲得金額より処理速度を重視します。経営効率としては良いでしょう。このような事務所に対し、保険会社は「先生、今回も7掛けでいかがでしょうか?」と水を向けてきます。保険会社も赤本満額から30%支払い削減でき、早期に案件処理ができますので歓迎です。それに敵であるはずの弁護士が「これ位の金額で手を打つべき」と被害者を説得してくれる(?)形となり、大助かり。このように損保会社とβ事務所は利害が一致するのです。まるで示し合わせたようなぬるい交渉で保険会社は「β事務所は7割が相場!」との対応をずっと続けていきます。

なにか腑に落ちない話ですが、早期解決だけは達成しています。しかし一方で赤本の満額を毎度普通に獲得している事務所も存在します。しかも解決スピードも決して劣りません。 (明日に続く)

昨日からつづき・・・ Z先生:「しかし、なんといっても早期解決を目指すべきでは・・・」 秋葉:「もちろん、被害者の希望が白黒はっきりした決着や、遅延利息5%+弁護士費用10%の増額より、何より一刻も早い解決を望むのならそうです。であれば、そもそも裁判などせずに交渉もしくは紛争センターで解決する道がベターと思いますが・・・。 ここである弁護士先生を例にとります。この先生、判決まで徹底的に争うことで有名で、相手の共済社も、この先生に何度も裁判で数億円を取られ、手強いことを知っています。昨年、私が担当した後遺障害3級被害者の案件をこの先生に引き継いだところ、相手共済社は請求額全額をあっさり認め、争わずさっさと保険金を支払いました。裁判で負けて、遅延利息や弁護士費用まで取られるくらいなら・・という判断です。

普段から判決まで争う姿勢の弁護士、または、判例や実績のある弁護士は『戦わずして勝つ』早期解決を成し遂げています。結局のところ、本気で判決による解決を基本姿勢にしている弁護士を保険会社はリスペクトしています。徹底的に戦う戦略の延長線上に「和解解決」が選択肢としてある・・・これこそ交渉力と思いませんか?」 Z先生:「確かに『戦わずして「早期に妥協した金額ではなく、勝訴に値する金額を取って勝つ』ことが一番の理想です。」 秋葉:「Z先生も頑張ってそのような弁護士になって下さい!」 訴えたい事はつまり、障害の立証は難しく手間がかかるので、それを避ける弁護士が多いということです。そして、Z弁護士に「和解」が普通・正当と思わせてしまった保険会社の脅威を語りたいのです。保険会社は若い弁護士を協力弁護士として雇い、交通事故の実務を依頼します。その内容は問題のある被害者への対応が中心です。まともに話し合いができない人、保険金詐欺・詐病者、心身症者などの対応ばかりです。問題のない被害者への対応、つまり被害者救済の仕事は経験しません。

またZ先生のように、ほぼ全件和解とする裁判の経験から交通事故裁判は和解が当然と認識してしまうのです。保険会社は誰より交通事故のプロです。それに戦えるのは弁護士だけです。その弁護士が、いつの間にか保険会社であたかも(骨抜きにするための?)研修、ではなく、経験をされている事実を保険会社にいるときから目の当たりにしてきました。そもそも、真に被害者のために戦う弁護士こそ、保険会社側から依頼される仕事をしないはずです。

もっとも問題なのは、裁判を避けがち、起こしても全件「和解」、基本姿勢が「交渉解決」前提のクレサラ方式事務所です。その事務所は、保険会社から先に「先生、今回も赤本の70%でどうでしょう?」と打診される始末、これでは依頼者への背信とも思えてきます。これを早期解決などと呼んではいけないと思います。 昨日から続く本記事は被害者に「和解が常道となってしまった交通事故裁判の実情」、それを「普通のことと認識してしまっている弁護士の多いこと」、さらに「早期解決の美名のもと、保険会社と談合的な示談をしている事務所があること」を知ってもらう目的で書きました。

単に知人の紹介で弁護士を選ぶのではなく、交通事故で戦ってくれる弁護士なのか否か・・・被害者自らがしっかり見極める必要があります。

最近、既に弁護士に依頼済であるにもかかわらず、裁判の進行についての質問が寄せられています。もちろん、賠償交渉は私の専門外です。しかし平素から座視できない交通事故裁判の現実について言及することがあります。それに対し、ある中堅弁護士Z先生からご意見をいただきました。そのZ先生との対話を(一部脚色が入りますが)披露します。

弁護士Z先生:「秋葉先生は80%以上の交通事故裁判が和解前提で、弁護士が戦ってくれないと言いますが、交通事故で多くの場合、判決まで争っても被害者の望む決着は難しく、裁判官も和解を強く勧めます。総合的に見て和解の方が被害者の利益となるケースが多いのでないですか?」

これは、交通事故裁判の80%以上が和解となることを憂慮する私の主張への反論と思います。

秋葉:「お答えする前に、Z先生にお聞きします。先生は保険会社の顧問弁護士、もしくは協力弁護士をやっておられましたか?」

Z先生:「ええ10年やりました。ここで交通事故の実戦を積みました。交通事故の審議は長引きがちです。多くの場合、保険会社との和解がベターであると経験しました。」

秋葉:「それは、ある意味当然です。保険会社との交渉では全件、和解となる構造になっているからです。なぜなら保険会社の提示する賠償基準は判例と比べ、半分以下のケースが多く、勝ち負けをはっきりつけなくても、相互の歩み寄りにより、つまり和解でも被害者の得る賠償金は大幅にUPするからです。そして後遺障害 の賠償金については、医学的な判断が非常に難解かつ時間を要します。対して、保険会社側は長年の蓄積により傷病に対して膨大なデータを持っています。それを使い顧問医の意見書としてすみやかに提出してきます。対して被害者側の弁護士は証拠=医師の意見書等の取得に苦戦し、なかなか提出してこないので審議が進みません。これを裁判官が嫌うのです。こうして、和解による相互歩み寄りが推奨されるのですね。」

Z先生:「そうです。医師の協力を得ることは至難です。障害の立証は医師次第となっている現実があります。」

の賠償金については、医学的な判断が非常に難解かつ時間を要します。対して、保険会社側は長年の蓄積により傷病に対して膨大なデータを持っています。それを使い顧問医の意見書としてすみやかに提出してきます。対して被害者側の弁護士は証拠=医師の意見書等の取得に苦戦し、なかなか提出してこないので審議が進みません。これを裁判官が嫌うのです。こうして、和解による相互歩み寄りが推奨されるのですね。」

Z先生:「そうです。医師の協力を得ることは至難です。障害の立証は医師次第となっている現実があります。」

秋葉:「おっしゃる通り、立証は医師次第です。だからこそ、私たちメディカルコーディネーターは早期から数度の医師面談を通じて、医師に対し障害の立証について協力を取り付けています。裁判に耐えうる証拠集めは、何と言っても医師の診断、検査結果を引き出すことです。そして、後遺障害等級の獲得がなによりの証拠となります。被害者側で医証を集めること=16条請求(被害者請求)は、そのような意味もあるのです。先生は事前認定(加害者側保険会社に障害認定作業を任せる)をしていませんか?」

Z先生:「・・・・・・。しかし、自賠責で認定された等級も裁判で再度検証されます。交通事故裁判はとても時間がかかります。被害者の経済的事情も考える必要から和解が良いケースもありませんか。」

秋葉:「その為に、16条(被害者)請求で自賠責保険金をまず確保する必要があると思います。話を戻しますが、もちろん経済的事情の他、戦略的に和解に持ち込むケースもあるでしょう。例えば、障害と既往症の関連が強く素因減額で不利になりそうなケース、または、自賠責の後遺障害認定が実情より有利な等級がついてしまったケース、これら白黒つける審議に耐えられないケースには和解が有効なオプションであることに変わりありません。しかし、いくらなんでも交通事故裁判全体の80%超はないでしょう。多くのケースで和解による早期解決を立証努力しないこととすり替えていませんか? 後遺症で苦しむ依頼者は、裁判で自分の窮状を認めて欲しいのではないですか? それに答えるのが弁護士であり、それをお手伝いするのが私たちです。」

つづく

秋葉:「おっしゃる通り、立証は医師次第です。だからこそ、私たちメディカルコーディネーターは早期から数度の医師面談を通じて、医師に対し障害の立証について協力を取り付けています。裁判に耐えうる証拠集めは、何と言っても医師の診断、検査結果を引き出すことです。そして、後遺障害等級の獲得がなによりの証拠となります。被害者側で医証を集めること=16条請求(被害者請求)は、そのような意味もあるのです。先生は事前認定(加害者側保険会社に障害認定作業を任せる)をしていませんか?」

Z先生:「・・・・・・。しかし、自賠責で認定された等級も裁判で再度検証されます。交通事故裁判はとても時間がかかります。被害者の経済的事情も考える必要から和解が良いケースもありませんか。」

秋葉:「その為に、16条(被害者)請求で自賠責保険金をまず確保する必要があると思います。話を戻しますが、もちろん経済的事情の他、戦略的に和解に持ち込むケースもあるでしょう。例えば、障害と既往症の関連が強く素因減額で不利になりそうなケース、または、自賠責の後遺障害認定が実情より有利な等級がついてしまったケース、これら白黒つける審議に耐えられないケースには和解が有効なオプションであることに変わりありません。しかし、いくらなんでも交通事故裁判全体の80%超はないでしょう。多くのケースで和解による早期解決を立証努力しないこととすり替えていませんか? 後遺症で苦しむ依頼者は、裁判で自分の窮状を認めて欲しいのではないですか? それに答えるのが弁護士であり、それをお手伝いするのが私たちです。」

つづく

それではダメなのです。最近の例を一つお話しします。 被害者Aさんは交通事故で顔面に線条痕を負い、さらに目や耳、視覚・聴覚にも障害を負っています。それぞれ治療を進める傍ら、知人の紹介の弁護士β先生に解決の依頼をしました。その弁護士の対応ですが・・・ 着手金はAさん加入の自動車保険会社C社に請求するのでご安心下さい、とのことです。β先生は、まず相手の保険会社ではなくC社に弁護士費用特約の請求で連絡をしました。しかし、数か月たっても動いてくれる気配がありません。問い合わせると、「後遺障害等級が取れないと着手金の請求ができないので、早く医師に診断書を書いてもらって下さい」と言いました。Aさんはまだ治っていないので、症状固定+後遺障害診断に進めません。それから数か月・・・。 その後相手の保険会社Dから治療費打ち切りの打診が入りました。D社は積極的に病院に働きかけ、打ち切りを進めてしまいました。頼んでいた弁護士に問い合わせたところ、「それなら症状固定とすべきです」とすげない返事。せっかく代理人を入れたのに、まったく間に入ってくれる気配はありません。さらに数か月・・・。 打ち切り後、病院から治療費の請求がされますが、自由診療なのでびっくりするくらいの金額です。健康保険を使いたくても、症状固定していないので病院から拒否されてしまいます。弁護士に相談しましたが、「まだ当方と正式な委任契約となっておらず、相談中の段階ですので・・・ごにょごにょ・・・。」 Aさんはてっきり委任していると思っていましたが、そうではなかったのです。 ここでようやく、β先生を見限りました。さてなぜこのような悪循環になってしまったのでしょうか? ① β先生は企業法務中心で、実は交通事故に不案内の事務所・弁護士であった。

当然ながら「何級となるのか?」後遺障害の予断がまったくできません。醜条痕や目や耳の立証など経験がありません。したがって、等級が認定されるまで何をしたら良いかわからないのです。 ② 着手金の請求にしどろもどろ・・

おそらく法外な着手金をC社に請求したところ、厳しい回答をされたのかもしれません。等級が定まり、訴額の計算ができないので、弁護士費用特約の請求に躊躇している様子が伝わってきます。しっかり弁護士費用が請求できない事務所=保険会社から信頼されていない事務所かもしれません。 ③ 治療費の打切り前に必須の検査をすべきところ、

目や耳の後遺障害など未経験なのでしょう。「ゴールドマン視野計の検査を」、「オージオメーター検査を」などのアドバイスができません。医者任せです。医師も保険請求や賠償問題に必要な検査などわかりません。だから先に進みません。 ④ 相手保険会社の打ち切り攻勢に、

①~②の結果、もたもたして正式に委任契約がなされていません。つまり、β先生は間に入って保険会社との交渉ができません。 結果として、Aさんの案件は迷走状態になってしまいました。やはり、受傷直後からしっかり被害者に寄り添い、保険会社との交渉、病院との折衝、後遺障害の立証と申請、これらができない弁護士先生は頼れる存在ではないのです。さらに、交通事故外傷、自動車保険に関する知識がなければかえって悪い方向へ流れてしまいます。 もっとも問題なのは、この事務所は「交通事故解決に自信」、「後遺障害はお任せ下さい」とホームページで謳っていることです。 代理人選び・・・これが被害者にとって解決の第一歩です。くれぐれも慎重にお願いします。

ありがたいことに弁護士、行政書士さんからもメールを頂くことがあります。内容は後遺障害を中心に事故の相談です。ご自身の事務所にいらした交通事故被害者さんに対し良いアドバイスをしたい・・・しかしわからない事が・・・ そのような時に同業者である私のHPにアクセスし、質問してくる先生が増えています。いい加減な回答やごまかしをせず、つまらないプライドなどを捨てて同業者に質問をする、これは勇気のいる事です。きっと依頼者想いの先生なのでしょう。

このような問い合わせにも対応しています。なぜならいまだに「後遺障害等級が取れてからまた来て下さい」と対応する弁護士事務所ばかりなのです。つまり等級審査や資料収集など立証は敵であるはずの相手保険会社に任せ、面倒な作業や専門的な調査は避けて、赤本の計算と交渉のみやります、という姿勢です。確かに交通事故だけではなく、刑事事件、離婚、企業法務、クレサラ・・・多くの業務を受任していれば専門性は稀薄、損害が明らかになった時点から(≒簡単な状態で)受任したいところです。このような事務所に被害者は戻りません。また何もできないのに中途半端に受任されても困ります。最近もある被害者さんが「後遺障害は任せて下さい!受傷直後からお任せください!」とHPで謳っている事務所に行ったところ「等級が取れてから・・」と対応されてがっかりしたとのことです。看板もHPも当てにはならないものです。

私の場合、連携している弁護士事務所が首都圏各県に存在します。その先生方と後遺障害立証について共同戦線をとっています。交通事故の解決に弁護士は欠かせません。しかし後遺障害に精通している事務所は本当に僅かです。弁護士先生と言えど、専門知識はもちろん、医療情報&ネットワークを持たねば後遺障害の立証は困難なのです。損害の立証ができなければ裁判をやっても予定調和の和解、つまり事実上の負け戦となります。 損害賠償と損害立証は切っても切れない関係です。だからこそ私は損害立証のみに全力を注ぎ、賠償交渉は優秀な弁護士につなぐ=連携体制を築いているのです。

私のHPにも電話やメールの問い合わせがぽつぽつあります。多くはアドバイスのみで相談は終了しますが、重篤なケガの方は相談会でお会いすることが多いようです。

最近の傾向として、既に弁護士事務所や行政書士事務所に相談または契約していながら、相談会にいらっしゃる被害者さんが増えたことでしょうか。交通事故で相談先を探す場合、まず知人の紹介、保険会社の紹介など、つてを頼る方が多いと思います。また最近ではネットでホームページを検索、色々と吟味しているようです。

多くのホームページでは後遺障害に強い専門家を謳っていますが、実情は惨憺たるものです。間違った回答をしてしまう先生が実に多い。被害者さんは自分のことなので日夜ネットや書籍で勉強しています。その知識は自称専門家の先生を上回ってしまうことがあります。そして間違った方策を示せば、自然と依頼者は去っていくものです。最近も時効の起算日を間違える先生、自賠責と任意の区別も曖昧な自動車保険に不案内な先生、MRIとXPの違いも曖昧な医療知識に乏しい先生・・・これはつまり交通事故について素人ということです。しかしその先生方を責めても仕方ないと思います。たとえ弁護士の先生と言えども万能ではありません。それぞれ得意分野、未知の分野があります。弁護士には刑事事件、企業法務、過払い金返還請求、離婚、相続、たくさんの業務分野があるのです。すべてに精通することは不可能と思います。

例えばお医者さんですが、それぞれ外科、内科、歯科と専門が分かれています。弁護士も専門分野をはっきり分けて表示してくれないものでしょうか。もしくは自身にとって専門外の依頼者が相談にきたら、専門の先生に紹介するネットワークをもつことが望まれます。

最近の傾向として、既に弁護士事務所や行政書士事務所に相談または契約していながら、相談会にいらっしゃる被害者さんが増えたことでしょうか。交通事故で相談先を探す場合、まず知人の紹介、保険会社の紹介など、つてを頼る方が多いと思います。また最近ではネットでホームページを検索、色々と吟味しているようです。

多くのホームページでは後遺障害に強い専門家を謳っていますが、実情は惨憺たるものです。間違った回答をしてしまう先生が実に多い。被害者さんは自分のことなので日夜ネットや書籍で勉強しています。その知識は自称専門家の先生を上回ってしまうことがあります。そして間違った方策を示せば、自然と依頼者は去っていくものです。最近も時効の起算日を間違える先生、自賠責と任意の区別も曖昧な自動車保険に不案内な先生、MRIとXPの違いも曖昧な医療知識に乏しい先生・・・これはつまり交通事故について素人ということです。しかしその先生方を責めても仕方ないと思います。たとえ弁護士の先生と言えども万能ではありません。それぞれ得意分野、未知の分野があります。弁護士には刑事事件、企業法務、過払い金返還請求、離婚、相続、たくさんの業務分野があるのです。すべてに精通することは不可能と思います。

例えばお医者さんですが、それぞれ外科、内科、歯科と専門が分かれています。弁護士も専門分野をはっきり分けて表示してくれないものでしょうか。もしくは自身にとって専門外の依頼者が相談にきたら、専門の先生に紹介するネットワークをもつことが望まれます。

つまり依頼者第一主義が実現されていればよいと思います。私も交通事故以外の行政書士業務の依頼はほぼ全件、私より詳しい他の先生へ紹介しています。

すでに他の先生に依頼中の被害者さんをこちらに切り替えさせることなど、極力したくはありません。しかしそのまま任せてはいけない、捨て置けない被害者さんも多いのです。

数日遅れの日誌です。本日は山梨の塩山へ。朝からぶどう狩りの乗客に囲まれた列車に乗り込みました。

山もブドウ畑も朝日に輝き、風が清々しくそよぎます。甲府への出張相談会はまだ残雪残る2月からでした。そして40°を超える灼熱の病院同行を経て秋を迎えました。

山もブドウ畑も朝日に輝き、風が清々しくそよぎます。甲府への出張相談会はまだ残雪残る2月からでした。そして40°を超える灼熱の病院同行を経て秋を迎えました。

地方出張ですとどこの病院でも「わざわざ東京から?」と少々驚かれましたが、交通が発達し、インターネットも普及した今、それほどの距離感はありません。そして被害者さん達の反応も一様に歓迎ムードです。(今日の被害者さんから夏の桃に続き、巨峰を頂きました。ありがとうございます。) このように遠方でも必要とされて出向きますから、足取りも軽くなります。

しかし一方で悲しい情報も耳に入ります。関西方面でも仲間の行政書士、弁護士が出張相談会を開催していますが、地元の弁護士から相談会のチラシ配布等でクレームが入っているそうです。チラシの言葉に不適切な表現が含まれているとのことです。例えば「交通事故専門弁護士」はダメだそうです。確かにその先生は90%以上交通事故しか扱っていないはずですが100%でない限り、誇大広告になるのでしょうか。さらに「○○専門弁護士」との曖昧な表現も好ましくないようです。もちろんコンプライアンス遵守の姿勢から、ご指摘については謙虚に受け止め修正を行っています。

しかしどう思います?このような言葉一つに目くじらを立てている本当の理由?それは他にあるように感じます。やはり「俺の縄張りを荒らすな!」との感情が見え隠れします。どの業界でもそうですが、地方の弁護士会は特に保守的で、「この地域は俺の島だ」、さらに「弁護士たるもの依頼者から委任を受けてから動くもの、チラシを撒いて集客するなど”はしたない”!」と考えている先生も多いそうです。ちょっと東京では考えられないアナクロ感覚です。今の若手弁護士はそう言われても戸惑うばかりです。

私は士業、法律業界の旧弊を批判しているのではありません。実働家として被害者と接している立場から常に現場を感じています。地方の相談者さんがチラシを見て相談会に参加した感想を挙げてみます。

・ どこに相談していいか困っていたところにチラシを見て、本当に助かった!

・ 弁護士に相談しようと思っていたが、敷居が高そうで・・、でも無料相談会なら!

・ 地元の弁護士に相談したが、交通事故はあまり経験がないようで・・・

・ わざわざ東京から病院同行までしてくれて本当に心強い!

・ 相談会に参加するまで、このまま保険会社と少ない金額で示談するもの思っていた。

・ インターネットはやらないので、今まで交通事故の情報を目にすることがなかった。

このように、被害者さんたちは「私たちを待っていた」のです。

高齢者であったり、情報が少なく様々な事情で積極的に動けない被害者さんも大勢いるのです。潜在的に救済が必要な被害者の為に、法律家からの情報発信が必要なのはわかりきっています。あくまで事務所にどっかり座って”依頼者”を待っているのが法律家として譲れない姿勢でしょうか。困っている人たちにこちらからアプローチし、多くの被害者に手を差し伸べる事が”はしたない”ことでしょうか。お高く構えて、被害者さんを放置していること自体、法律家の怠慢と思えてきます。

実際に被害者さんたちに接していれば答えは明らかです。

来月、東京と大阪で「第3回 法律家のための交通事故実務講座」が開催されます。主に弁護士を対象とした研修ですが、回を重ねるごとに内容もグレードアップ、最新事例も盛り込み、最新・最強の研修会と思います。

さて、最近の交通事故業界の動向は・・・弁護士、行政書士他のホームページを色々と検索してみました。相変わらず専門家の大洪水、どこも集客に血眼と言ったところでしょうか。全体の傾向として「何でも屋事務所」<「交通事故専門事務所」とすべく、従来のHPとは別に交通事故専門ページを作っている事務所が多いようです。そして同じHP製作会社を使っているのでしょうか、フレームどころか記載内容まで一緒のところも多いようです。これでは専門家が泣きますが、その中でより注目したのは、弁護士と行政書士を比較した表です。よくできていますので多くの事務所がまったく同じものを掲載しています。

弁護士 行政書士書類作成

○

△(保険会社に対する請求書を作成。なお裁判所に提出する書類の作成は不可)示談交渉

○

×

調停

続きを読む »

担当者:「秋葉先生ですか、○○さんの件で担当となりました△△損保の◆◆です。」

担当者:「秋葉先生ですか、○○さんの件で担当となりました△△損保の◆◆です。」

担当者の変更で、事務所に電話が入りました。担当している被害者の相手の保険会社です。被害者は高齢者で書類全般にお手伝いが必要な方です。私が受任し、フォローをしたことにより、相手の担当者も大助かりのようです。現在、後遺障害の審査中で結果を待っています。電話の内容に戻ります。

担当者:「等級の認定はまだですか?」

秋葉:「はい、今月中には結果がでると予想します」

担当者:「その後は秋葉先生が交渉の窓口になっていただけるのですか?」

秋葉:「滅相もない、私は行政書士なので代理交渉はできませんよ」

担当者:「では、賠償額の計算をして○○さんに託して進めるのですか?」

秋葉:「いえ、これも法解釈に問題のある仕事なので私はやりません」

担当者:「???、そうですか・・・。では認定されたら連絡をお願いします」

続きを読む »

本日は支部の行政書士有志の研修会です。今年から新人書士の方が4名新加入し、私もようやく新人を脱したような気分です。しかし後輩の皆さんに業務を教えられるほど、行政書士の業務の経験がありません。交通事故業務一筋でやってきたので、会社設立業務は、ほぼ素人です。新人の先生方と一緒に電子定款の作成について実務を勉強しました。

行政書士が申請代理もしくは作成できる文章は2万種と言われています。大変すそ野の広い士業と言えます。そのなかで交通事故業務は比較的新しいジャンルです。しかし代理権のない行政書士にはできる業務に制限があります。メインとなる代理交渉は弁護士の仕事です。行政書士はある程度、代書行為ができるにすぎません。したがって、その業務範囲について法的解釈が分かれます。

一般的に自賠責保険の代理請求は単なる保険請求手続きの代行で、「事実証明」と「意思表示」に分類される行為であり、「代理」ではないという法的解釈となります。しかし相手もしくは相手保険会社と賠償交渉のやり取りとなれば、これは「代理」交渉となりますので、代理権をもつ弁護士の業務範囲となります。学術的にはそうなりますが、なかなか線引きのあいまいなところもあり、いくつかの弁護士会では、「保険請求も賠償交渉の一環である」と解釈しています。長じて「交通事故の相談」、「後遺障害の申請」と銘打つだけで弁護士法72条違反と主張してきます。これはかなりヒステリックな解釈で、一般的に交渉とならなければ事実証明に留まるはずです。

しかし、一部の弁護士は半世紀も前の判例(自賠責の代理請求は法律事務で非弁行為に当たる)を持ち出して来たり、これまた行政書士も半世紀前の自治省(現総務省)回答(こっちは遵法)を持ち出してきたり・・不毛な応酬が目につきます。法律家を名乗るのであれば学術的に法解釈すべきで、現況とかけ離れた半世紀前の規範に拘泥せず、時代の変化・要請に応じた自らの考察をしてほしいと思います。

もちろん、そのようなことは弁護士会、行政書士会の双方はわかりきっています。双方の利害に関わる問題なので慎重、積極的に線引きをする気はないように思います。それは特に悪質な個人を取り締まるだけで、「自賠責請求業務は非弁である、もしくは遵法である」を双方、全体(会)に対して申し入れをしないことから伺えます。所詮、この問題は業際争いなのかもしれません。

解釈上の問題がある以上、行政書士会でも積極的に交通事故業務を推進している支部、距離を置いている支部と分かれています。私はそのどちらに与するものでもありませんが、実務上の線引きは望まれます。あいまいなままでは被害者が迷ってしまいます。

常に多くの交通事故被害者に接している私としては、行政書士でありながら、他の行政書士の交通事故業務には眉をひそめています。弁護士の分野までこそこそ介入している赤本書士が実に多いのです。毎度主張するように、それは被害者の利益に反すると思います。なぜなら仮に優秀であっても法的制限のある行政書士と、有能な弁護士の仕事を比べれば、後者の方が被害者の利益になるのは明白です。となると行政書士は事実証明、交通事故でいえば損害の調査、後遺障害の立証にその能力のすべてを注ぐべきと思います。

残念ながら、これはかなり専門性の高い分野、行政書士の資格を取っただけの人には相当ハードルが高いと言えます。そもそも交通事故に関する知識は、行政書士試験にまったく関係ありません。「私は行政書士だから専門家です」という物言いは噴飯ものなのです。

幸い私は学校を卒業してから20数年、交通事故業務一筋です。さらに弁護士と連携、一緒に仕事をしている私には非弁行為の問題は起きません。それでも、交通事故業務をする行政書士として、稀に疑いの目で見られることがあります。実にうっとおしい問題なのです。

本日は某弁護士事務所にて打ち合わせ。

交通事故専門事務所として大御所の先生、最近、他事務所を解除してくる被害者の多さに辟易しているそうです。その事務所とは、クレサラ業務(過払い金利息返還請求)で急成長した余勢をかって、交通事故に乗り出してきたカタカナ大手法人事務所です。私はそれら弁護士事務所のアグレッシブな姿勢と旧弊を破壊する若い力に共感をしています。しかし肝心の被害者対応については、実態を聞くと暗澹たる気分になります。

大御所の先生によると・・・そもそも裁判経験が少なく、一度も判決を取ったことがない弁護士が、後遺障害が重度な事案を受任し、保険会社と妥協的な示談を進めたり、裁判となってもしっかり戦ってくれず、敗北に等しい和解にのってしまうそうです。重度の障害を持った被害者は、その交渉、裁判にその人の一生がかかっているのです。クレサラ方式で事務的に保険会社と示談されるわけにはいかないのです。また最初から戦う気のない和解前提の裁判など到底容認できるものではありません。 そのような被害者が既に契約している弁護士を見限って相談にやってくる件数がうなぎ上りだそうです。多くはその弁護士に不本意な進行をされ、ぐちゃぐちゃになっているそうです。これを先生は「被害者の二次被害」とまで断罪しています。

やはり弁護士も私たちも人生を賭けた戦いを引き受ける覚悟、そしてなにより実力が必要と思います。安易にクレサラ方式で処理できるほど交通事故は甘くありません。なぜならいつも言うように東京海上や損保ジャパンは武富士やアコムではないのです。年間数万件の交通事故処理をしているプロ中のプロなのです。弁護士も相当の経験、実力がなければ太刀打ちできません。クレサラ業務は専用ソフトに入力すれば計算されて、後はサラ金に送りつけるだけです。それらの事務は事務所の補助者がやるので、弁護士はいるだけでいいのです。このような濡れ手に粟の業務ばかりしてきた弁護士になんの力があるのでしょうか?委任解除されても仕方ないと思います。そのくせ商才ばかり先立ち、弁護士費用特約で、不合理もしくは法外な費用を保険会社に請求し、保険会社から猛烈に嫌われています。その法人事務所を懲戒請求すると息巻く保険会社もあります。

大手法人は莫大な資金でテレビ、ラジオ、ネットで派手な宣伝を展開し、出版やHPで専門家を謳っています。多くの被害者はまずそれに目を引かれてしまいます。マーケティングの観点でいえば、「多くの方は交通事故など初めてで、弁護士の比較ができない以上、宣伝で引っ張り込んでしまえば勝ち」となります。しかし交通事故はスマートホンを各社比較して買うのとは別次元の問題のはずです。被害者もその真贋を見抜く目を持たねばなりません。 もし弁護士事務所に相談する際、次の質問を用意して下さい。

「先生はこのケガでの裁判を経験したことがありますか?」「先生は交通事故賠償で判決を取ったことがありますか?」

これに対し納得のいく回答ができる弁護士は極めて少ないことを覚悟して下さい。これは専門家と名乗っている行政書士にも言えます。それだけ日本の交通事故業界は保険会社による示談交渉が80%を超え、超保険会社主導社会なのです。最後に知人の保険会社担当者の本音を。

「カタカナ弁護士法人が被害者につくとある意味ホッとします。この交渉は安く上がりそうなので(笑)」

すげぇー悔しいです。私自身はもちろん、連携する弁護士先生はこのように思われないよう、もっともっと実力をつけなければならないのです。