橈骨神経麻痺(とうこつしんけいまひ)

(1)病態

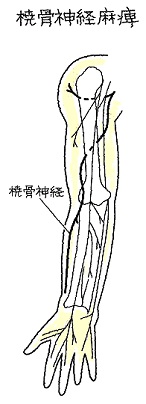

橈骨神経は頚椎から鎖骨の下を走行し、腋の下を通過して、上腕骨の外側をぐるりと回り、外側から前腕の筋肉、伸筋に通じています。橈骨神経は手の甲の皮膚感覚を伝える神経です。橈骨神経の障害が起こる部位は3つあり、腋の下、上腕骨中央部、前腕部です。交通事故では、上腕骨骨幹部骨折、上腕骨顆上骨折、モンテジア骨折等で発症、上腕中央部の麻痺が多いのが特徴です。

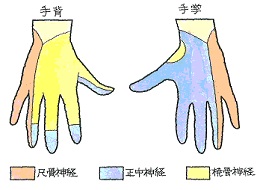

症状としては、手の掌は何ともないのに手の甲が痺れます。特に、手の甲の親指・人差し指間が強烈に痺れるのです。手首を反らす筋肉が正常に働かないので、手関節の背屈ができなくなり、親指と人差し指で物をうまく握れなくなり、手は、「下垂手 = drop hand 変形)をきたします。

橈骨神経の支配領域は、親指~薬指の手の甲側なので、この部位の感覚を失います。診断は、上記の症状による診断や、チネル徴候などのテストに加え、針筋電図も有効な検査です。患部を打腱器で叩き、その先の手や足に電気が走ったような痛みを発症するかどうかの神経学的検査法を、Tinel徴候、チネルサインと呼んでいます。

(2)治療

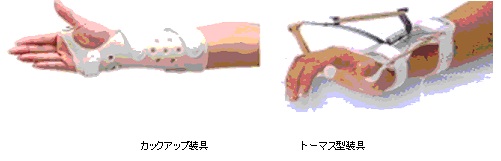

治療ですが、圧迫による神経麻痺であれば自然に回復していきます。手首や手指の関節の拘縮を防止する観点からリハビリでストレッチ運動を行います。カックアップやトーマス型の装具の装用や低周波刺激、ビタミンB12(おなじみのメチコバール)の投与が行われます。

稀に、末梢神経が骨折部で完全に断裂していることがあります。断裂では、知覚と運動は完全麻痺状態となり、観血術で神経を縫合することになります。手術用の顕微鏡を使用し、細い神経索を縫合していくのですから、手の専門外来のある病院で手術を受けることになりますが、陳旧性、古傷では、予後不良です。

(3)後遺障害のポイント

上肢の神経麻痺での後遺障害はおおむね一緒です。

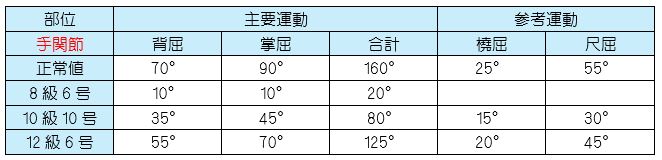

Ⅰ. 強度の麻痺で手術でも改善が図れないケースや、神経が完全に切断されていれば、ほぼ回復は不可能です。この場合、手関節の可動域制限、それも自らの意志で曲げることができない場合は、機能障害の等級を取ることになります。この場合、当然に筋電図や神経伝導速度検査で「誘導不能」を検知させる必要があります。後遺障害診断書には、「神経麻痺ゆえに自動値で判定する」旨、医師に記載頂くと良いです。

◆ 橈骨神経麻痺の可動域制限は、手関節だけとは限りません。肘関節や手指に異常あれば、麻痺の状態を観察、可動域の計測・記載が望まれます。

Ⅱ. 神経伝導速度検査で、神経の通りが「Delay=遅い」と計測された場合、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の審査対象です。その前に、手術で神経麻痺を回復させることになります。手術ですっきり治れば「非該当」です。したがって、先に等級申請するか否かも検討します。

Ⅲ. 「しびれが収まらないが手術するほどに至らない」、軽度の圧迫や絞扼に留まるケースですが、このまま経過観察も多いものです。通常、数カ月もすれば、神経の麻痺は収まります。ただし、”ビリビリ”しびれが長引いたら、迷わず、14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定を取るべきです。

手術である程度回復を見せた場合でも、しばらく軽度のしびれが残ることがあります。その場合も、14級9号の認定を求める申請はしたいと思います。

次回 ⇒ 尺骨神経麻痺