肘部管症候群 (ちゅうぶかんしょうこうぐん)

(1)病態

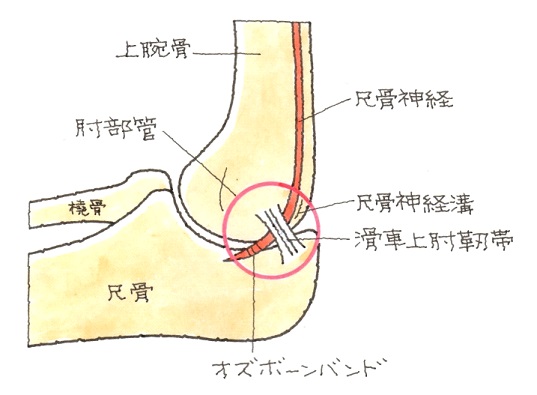

尺骨神経が、肘部管というトンネルの中で絞扼・圧迫されているものです。肘の内側のくるぶし=上腕骨内上顆の後ろに、尺骨と滑車上肘靭帯で形成された肘部管というトンネルがあり、このトンネルの中を尺骨神経が通過しています。トンネル内は狭くゆとりがないため、外傷による打撃、圧迫、引き延ばしにより、神経麻痺を発症します。

肘の内側のくるぶしの後ろをたたくと、痛みが指先にひびくチネルサインが陽性となります。フロメンテストも陽性となります。

(2)治療

神経伝達速度検査では、神経を電気で刺激したときに、筋肉が反応するまでの時間が長くなります。肘部管症候群と診断されたときは、できるだけ早期に手術を選択することになります。手術は、絞扼(こうやく)・圧迫を受けている部位、状況で異なりますが、以下の3つが行われています。

① オズボーンバンド=腱弓の切開

② 上腕骨内上顆の切除

③ 尺骨神経の前方移行術

①②では、手術後7日間程度、肘が固定されます。③では、皮下前方移行術で3週間程度、筋層下前方移行術で1ヶ月前後、肘は固定されます。

(3)後遺障害のポイント

Ⅰ. 神経伝導速度検査で、神経の通りが「Delay=遅い」と計測された場合、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の審査対象です。その前に、上記①~③の術式で、神経麻痺を回復させることになります。手術で回復、すっきり治れば「非該当」です。したがって、先に等級申請するか否かも検討します。

Ⅱ. 「しびれが収まらないが手術するほどに至らない」、軽度の圧迫や絞扼に留まるケースですが、このまま経過観察も多いものです。絞扼(こうやく)の麻痺とは、肘部管を通る神経が周辺組織の捻挫・打撲の炎症や骨折の影響で、締め付けられている状態です。つまり、炎症が収まれば、回復に向かいます。通常、数カ月もすれば、神経の麻痺は収まります。ただし、”ビリビリ”しびれが長引いたら、迷わず、14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定を取るべきです。

手術である程度回復を見せた場合でも、しばらく軽度のしびれが残ることがあります。その場合も、14級9号の認定を求める申請はしたいと思います。

次回 ⇒ 正中神経麻痺