交通事故では、足の甲を自動車のタイヤに踏みつけられた、自転車で交差点を横断中に自動車の巻き込みで足が自動車と自転車に挟まれた、変わった例ではフォークリフト、積み荷のリフトが足の甲に落ちたなどの受傷を経験しています。

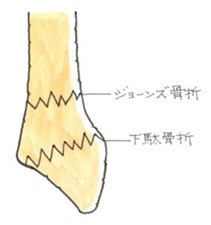

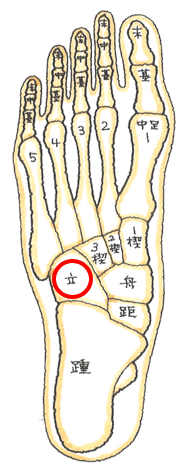

中足骨とは、足の指につながる足の甲、5本の骨です。5本ある中足骨の小指側の一本が最も折れやすく、長距離の歩行により折れることがあるので、行軍骨折との呼称もあります。疲労が重なり、いつの間にか折れていた・・疲労骨折の好発部位でもあります。

(1)病態

細い骨なので、折れやすく、癒合し易いとも言えます。ただし、足には体重がかかるので、当然に痛みから歩行に支障はあります。後遺障害の対象となるのは、複数の中足骨に、転位のある骨折をしたとき、粉砕骨折や挫滅骨折したときに限られ、単独骨折で、早期に固定術を受けたものは、後遺障害を残すことは少なく、14級の認定を取るにも工夫が要ります。

(2)症状

受傷直後から足部の強い痛みと腫れと皮下手血、足に体重をかけて立つと激痛でしょうか。

(3)治療

亀裂骨折(ひび)程度ですと、レントゲンで骨折様態を確認後、消炎鎮痛処置で帰されます。亀裂骨折の多くは、3~4週のギプスシーネ固定(わずかな亀裂なら、テーピングも用います)を経て、保存療法のようです。折れ方により転位(骨がズレてくっつく)の危険性があれば、ようやく手術で固定します。固定と言っても、細い骨なのでプレートより、小型のスクリュー(ネジ)やワイヤー(針金のようなもの)固定が多くなります。

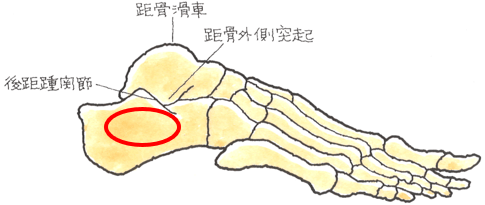

深刻な例は、足首側のリスフラン関節、足指側のMTP関節の脱臼を伴うケースです。足裏のアーチ構造が崩れるので、体重をかけて立つことができなくなります。そのようなケースでは手術での整復は必須となります。折れ方により、軽重症の差が広い部位と言えます。

すべての骨折に言えますが、癒合までは患部を動かさないようにします。ただし、固定が過度に長期間になると、関節拘縮を起こします。したがって、癒合の進行に問題がなく、転位が無ければ、固定の解除を急ぎたいところです。

(4)後遺障害のポイント

普通に癒合が進めば、深刻な障害を残すことはありません。自賠責保険は、他の骨折に同じく、折れ方と癒合状態に注目しています。破裂骨折、挫滅骨折の類は元通りの整復が難しく、手術でどこまで整復させるかにかかります。やっかいなのは、リスフラン靭帯断裂を伴う剥離骨折(はくりこっせつ)です。靭帯が付着している部分が「べりっ」とはがれ、靭帯がゴムのように骨片を引っ張るので、くっつきが悪いのです。その場合、スクリューを打ち付けて骨折部を固定します。

○ 変形や転位を残せば、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」が対象となります。もっとも、部位的に変形や転位を残さないように治療します。歩くと痛いので。

○ 手術で整復した場合や、保存療法でも癒合に問題がない場合、痛みや不具合の一貫性から、14級9号の余地を残します。

○ MTP関節の脱臼を伴う場合は、足指の可動域制限に注目します。指の可動域を丁寧に計測して、足趾の機能障害を審査に付します。

軽い障害から重い障害まで、以下、数々の認定例を見て頂いた方が早いと思います。理屈より実例です。

微妙な骨折だが認定の例 👉 14級9号:中足骨不全骨折?(20代女性・千葉県)

ボルト3本で固定した例 👉 14級9号:第1中足骨骨折(50代男性・神奈川県)

珍しい第5以外すべて骨折の例 👉 14級9号:第1~4中足骨骨折(40代女性・神奈川県)

足指の機能障害にフォーカスした申請&認定 👉 続きを読む »

続きを読む »

続きを読む »