上腕骨近位端骨折 (じょうわんこつきんいたんこっせつ)

(1)病態

上腕とは、肩関節からぶら下がる二の腕のことで、上腕骨近位端とは、肩関節近くの部位です。上腕骨近位端骨折は、骨折の部位と骨片の数で、重傷度や予後、治療法が決まります。下記イラストは、骨折の部位と骨片の数による分類を示しています。臨床上、この骨折は、骨頭、大結節、小結節、骨幹部の4つに区分されています。

続きを読む »

続きを読む »

上腕骨近位端骨折 (じょうわんこつきんいたんこっせつ)

(1)病態

上腕とは、肩関節からぶら下がる二の腕のことで、上腕骨近位端とは、肩関節近くの部位です。上腕骨近位端骨折は、骨折の部位と骨片の数で、重傷度や予後、治療法が決まります。下記イラストは、骨折の部位と骨片の数による分類を示しています。臨床上、この骨折は、骨頭、大結節、小結節、骨幹部の4つに区分されています。

続きを読む »

続きを読む »

(3)後遺障害のポイント Ⅰ. 外傷後の変形性肩関節症は、以下①~③による二次的な診断名になることが多数です。 ① 外傷後、肩関節面の整復が不十分で変形治癒となったもの ② 衝撃により、肩軟骨損傷をきたしたもの ③ 大きな腱板断裂が放置されたもの これらを原因として、変形性肩関節症に発展しています。①~③が画像上明らかで、医師の診断が残っているものは良いとして、数年後になって変形を訴えても、画像上、不明瞭なケースが多いものです。したがって、変形性肩関節症から直接の等級認定は少なく、中々に立証が難しい症例と思っています。 Ⅰ.

(1)病態

XP上、正常な肩関節には軟骨が存在するための隙間がありますが、変形性肩関節症に至ると、隙間が消失し、骨と骨がぶつかって白く変化し、周囲に骨棘という棘状のでっぱりが出現します。肩関節を形成する上腕骨と肩甲骨の表面は軟骨で覆われ、クッションの役割を果たしています。この軟骨が、すり減ってくると、肩を動かすことで関節に負荷がかかり、炎症や骨変形をきたします。外傷後の二次的障害ですが、これを、変形性肩関節症と呼んでいます。

(左)正常 (右)変形

交通事故における変形性肩関節症では、3つの原因が想定されます。 ① 外傷後の関節面の不適合

関節内骨折であって、整復が不十分で元の位置に戻っておらず、ズレを残しての症状固定では、将来的に関節面の不適合をきたし、一部の関節軟骨面に圧力がかかることになります。これを原因として、関節軟骨損傷に発展すると、変形性関節症となるのです。 ② 外傷による軟骨損傷

交通事故による転落や正面衝突など、非常に大きな外力を肩関節面に受けると、関節軟骨を損傷することが予想されます。軟骨細胞を壊すのに必要な圧力は、骨折を起こすのに必要な力よりもずっと少ないと考えられているのですが、骨折手前で、MRIのみで確認できる骨挫傷でも、複数例の軟骨損傷があります。関節軟骨の細胞=硝子軟骨は、血流に乏しく、損傷を受けると、修復、再生されることはありません。肩関節の脱臼では、変形性肩関節症の発症率が有意に高くなると報告されています。 ③ 大きな腱板断裂が放置されると、腱板による上腕骨頭の抑えが効かなくなり、上腕骨頭が上に転位することで、肩を動かすと上腕骨頭は肩峰と衝突し、擦れ合うことになります。この繰り返しにより、肩関節に変形が進行していくことがあります。

(1)病態

肩関節周囲炎、いわゆる五十肩は、50代を中心とした中年以降に、肩関節周囲組織の年齢性変化を基盤として明らかな原因なしに発症するもので、肩関節の痛みと運動障害(こわばりなど)を認める症候群と定義されています。肩関節の動きをよくする袋=肩峰下滑液包や関節を包む袋=関節包が癒着すると、より肩関節の動きが悪くなります。この状態を凍結肩と呼びます。

肩関節は上腕骨、肩甲骨、鎖骨の3つの骨で支えられており、肩を大きく動かす必要から、肩甲骨関節窩に上腕骨頭が浅くはまった不安定な構造となっています。構造的に不安定なところを関節包や発達した腱板などで強度を高めているのですが、肩の酷使などによってこれらの部分に炎症や損傷が起きて、痛み、可動域の制限が起こると考えられています。 (2)治療

一般的には、消炎鎮痛処置だけ、あとは保存療法です。また、関節拘縮が進まないよう、徒手で可動範囲を広げます。具体的には、薬物療法・運動療法・理学療法です。薬物療法では消炎鎮痛剤やテープ状の外用薬の処方です。痛みが強い場合には、ステロイド剤と局所麻酔剤を混ぜた「高分子ヒアルロン酸ナトリウム」などの注射が施行されます。これらによって改善しない場合は、手術が検討されることもありますが、多くは痛みが治まるまで待つことになります。 (3)後遺障害のポイント

いわゆる五十肩は、一般的に加齢とともに訪れるものですから、これをもって後遺障害が認定されることは困難です。

しかしながら、「交通事故以前には肩の痛みを感じることはなかった」ということであれば、スポーツ外来、肩関節外来を設置している整形外科を受診されることをお勧めします。MRIやエコー検査等を実施し、専門医により肩の器質的損傷、つまり、腱板損傷、関節唇損傷や肩関節の後方脱臼等と診断されれば、これはもはや加齢による五十肩ではなく、交通事故に基づく障害と言えます。

適切な検査と診察が行われたにもかかわらず、肩関節の痛みや運動障害の原因が不明のときは、後遺障害認定は難しいと言わざるを得ません。それでも、事故前に何ら症状なく、事故で肩関節に相当のダメージがあり、それを契機に痛みを発症し、その後、症状の一貫性があれば、14級9号の余地を残します。 その実例 👉 14級9号:外傷性肩関節周囲炎(30代男性・神奈川県) 治療先発行の診断書に、肩関節周囲炎と記載されていれば、「あなたが訴える肩の痛みは、いわゆる五十肩です」との烙印が押されたことになります。結論として、ケガではなく病気(老化現象)なので、通常は後遺障害から外れます。 次回 ⇒ 変形性肩関節症

反復性肩関節脱臼(はんぷくせいかたかんせつだっきゅう) 読んで字のごとく、繰り返す脱臼です。脱臼ぐせとも言います、体操選手などアスリートに多く、力士では千代の富士を苦しめた症例です。 (1)病態

肩関節は、肩甲骨の浅いソケットに、上腕骨がぶら下がっている頼りのないもので、関節部には骨の連結がなく、大きな可動域を有しているます。そのため、脱臼しやすい構造となっています。10・20代の若年者の外傷性肩関節脱臼では、とくに反復性を予想しておかなければなりません。つまり、若年者では初回脱臼後、これを繰り返す、つまり反復性に移行する確率が高いことが注目されています。体操選手も一度脱臼すると、脱臼ぐせが残る方がいるそうです。 縄抜けの術? 👉 肩の後遺障害 4 肩関節の脱臼 肩関節は、肩甲骨面に吸盤の役割をしている2つの関節唇という軟骨に、靭帯と関節の袋である関節包が付着し、これが上腕骨頭を覆うことによって安定化しています。脱臼時に関節唇が肩甲骨面から剝離し、これが治癒しないと、脱臼する道ができてしまっているため、再び脱臼するような力が加わると脱臼を繰り返すことになるのです。極端な例では、背伸びの運動でも肩関節が外れてしまうことがあります。

続きを読む »

肩関節は、肩甲骨の浅いソケットに、上腕骨がぶら下がっているだけの頼りのないものです。関節部には骨の連結がなく、大きな可動域を有しているのですが、そのことが原因で脱臼しやすい構造となっています。

(1)病態

肩関節は、肩甲骨の浅いソケットに、上腕骨がぶら下がっているだけの頼りのないものです。関節部には骨の連結がなく、大きな可動域を有しているのですが、そのことが原因で脱臼しやすい構造となっています。

(1)病態

バイクや自転車を運転中の衝突等で、転倒した際に体を支えようとした腕が、横後ろや上方に無理に動かされたときに、上腕骨頭が不安定となり、関節面を滑って脱臼となります。

また、転倒した際に、肩の外側を強く打ったときや腕を横後ろに持っていかれたときなどにも生じます。肩関節脱臼の90%以上は、上腕骨頭が身体の前面に移動する前方脱臼です。

前方脱臼以外にも、転倒した際に、体の前方に腕を突っ張ったとき、肩の前方を強く打撲したときに生じる後方脱臼、上腕を横方向から上に無理に動かされたときに生じる下方脱臼があります。 (2)治療

関節を戻すのは力業です。医師数名がかりで関節を戻します。激痛を伴うので、あらかじめ麻酔を打つことになります。関節を元に戻した後は、外旋位固定が3週間続けられるのが一般的です。

保存療法では、腕を固定して剥離した関節唇を圧着させて自然回復を待ちます。固定法にもいくつか種類があり、患者さんの状態や医師の治療方針を考慮して適切な方法を選んでいきます。肩関節脱臼を起こさないようにするためには、リハビリテーションによるインナーマッスルの強化も有効です (3)後遺障害のポイント Ⅰ.

肩甲骨骨折(けんこうこつこっせつ)

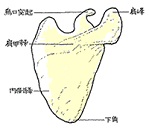

肩甲骨は、背中側の肩の部分についており、骨の中でも比較的薄い板状骨です。他の骨とは、関節を形成しておらず、他のどの骨よりも自由に動かすことのできる骨です。外力に弱い構造ですが、多くの筋肉群に囲まれて補強されています。

(1)病態

肩甲骨は、背中側の肩の部分についており、骨の中でも比較的薄い板状骨です。他の骨とは、関節を形成しておらず、他のどの骨よりも自由に動かすことのできる骨です。外力に弱い構造ですが、多くの筋肉群に囲まれて補強されています。

(1)病態

以下、3つの兆候が揃うと、ほぼ骨折しています。

① 肩の後方部分に、経験したことのない激痛が走る

② 肩の後方部分が青黒く変色している

③ 肩・肘を全く動かすことができない 交通事故外傷では、交通事故では、地面に肩から叩きつけられる、肩甲骨に直接的な打撃を受けるなどして、骨折します。多くは、肩甲骨体部の横骨折か、縦骨折ですが、直接に打撃を受けたときは、鎖骨骨折、肋骨骨折、肩鎖靱帯の脱臼骨折を合併することが多いです。その他、肩峰や烏口突起部の骨折も経験しています。 肩峰骨折の例 👉 12級5号:肩峰骨折・肩鎖関節脱臼(10代男性・千葉県) ひびが入った(亀裂骨折)程度では、町医者のレントゲンで見落とす可能性があります。レントゲンの正面像では、肋骨の裏側に隠れて肩甲骨が写りません。上記の①~③があれば、迷うことなく、総合病院でCT検査(↓3DCT)を実施して下さい

続きを読む »

続きを読む »

腱板疎部損傷 (けんばんそぶそんしょう)

(1)病態

腱板疎部=ローテーター・インターバルは、棘上筋と肩甲下筋の間に存在する隙間であり、関節包が存在していますが、腱板が自由に収縮・伸展・回転するための遊びの部分であり、棘上筋と肩甲下筋のつなぎ目に位置していて、転倒時の打撲などで、捻挫や軟部組織の損傷を受けやすい部位です。 腱板疎部損傷の症状は、若年層の不安定型と、35歳以上の拘縮型の2種類です。 ① 不安定型は若年層、平均23歳に多発し、主たる症状は損傷部である腱板疎部の著明な圧痛で、外転、外旋位で運動痛が増強します。その他には、肩のだるさや、肩から上肢にかけてのしびれ感など肩の不安定性に起因する訴えが多く、 他覚的には肩関節の下方への緩みが認められます。XPでは、挙上位で、肩関節のスベリが見られます。 ② 拘縮型は、年齢層が比較的高く、平均35歳以上であり、肩関節の拘縮=挙上、外旋の可動域制限と運動での疼痛が主な症状となっています。 腱板疎部の損傷は、腱板周囲の組織つまり肩甲下筋や棘上筋の不均衡や鳥口上腕靭帯を含めた関節包や関節上靭帯や滑液包炎あるいは上腕長頭筋などに影響を与え、腱板の血行障害、加齢による変化、関節包内圧の変化などが加わると、不安定肩や五十肩に代表される凍結肩に発展します。 (2)治療 と(3)後遺障害のポイント おおむね、前回の「腱板損傷」と同じですので、戻ってご参照下さい。 👉 続きを読む »

肩腱板損傷(かたけんばんそんしょう)

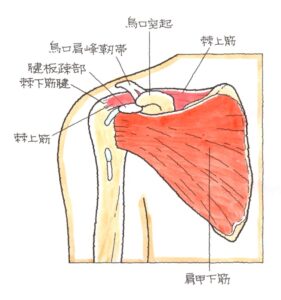

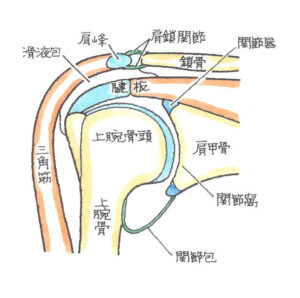

まずは、肩腱板周辺の構造から。肩関節は骨同士が軟骨で接する関節面が小さく、腱板と呼ばれるベルトのような組織が上腕骨頭の大部分を覆うようにカバーしています。そのため、肩は自由度が高く、自由に動かせることができるのです。腕を持ち上げるバンザイでは、腱板は肩峰、肩甲骨の最外側や靱帯からなるアーチの下に潜り込む仕組みとなっています。アーチと腱板の間には、肩峰下滑液包=SABがあり、クッションの役目を果たしています。

(1)病態

まずは、肩腱板周辺の構造から。肩関節は骨同士が軟骨で接する関節面が小さく、腱板と呼ばれるベルトのような組織が上腕骨頭の大部分を覆うようにカバーしています。そのため、肩は自由度が高く、自由に動かせることができるのです。腕を持ち上げるバンザイでは、腱板は肩峰、肩甲骨の最外側や靱帯からなるアーチの下に潜り込む仕組みとなっています。アーチと腱板の間には、肩峰下滑液包=SABがあり、クッションの役目を果たしています。

(1)病態

肩腱板は、肩関節のすぐ外側を囲む、棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋の4つの筋肉で構成されています。このうち、交通事故による傷害ということでは、圧倒的に棘上筋腱の損傷もしくは断裂となっています。これは、事故にあい、転倒した際に、手をついた衝撃で肩を捻ることが多いからです。

棘上筋腱は上腕骨頭部に付着しているのですが、付着部の周辺がウィークポイントとなっており、損傷および断裂が非常によく発生する部位となっています。

左が部分断裂、右が完全断裂の図です

左が部分断裂、右が完全断裂の図です

腱板の断裂では、激烈な痛みと腫れを生じます。特に、肩を他人に動かされたときに、特有な痛みが生じます。部分断裂の場合には、腕を伸ばし、気をつけの姿勢で、ゆっくり横に腕を上げていくと肩より30°程度上げたところで痛みが消失します。完全断裂のときは、自分で腕を上げることはできず、他人の力を借りても、疼痛のため肩の高さ以上は上がりません。医師は、肩が挙上できるかどうか、肩関節に拘縮があるかどうか、肩を挙上したときに肩峰下に軋轢音があるかどうかをチェックし、棘下筋萎縮や軋轢音があれば腱板断裂と診断しています。断裂が存在する場合には、XPでは、肩峰と上腕骨頭の裂陵が狭くなり、MRIでは骨頭の上方に位置する腱板部に白く映る高信号域が認められます。

また、断裂がある場合に、肩関節造影を行うと、肩関節から断裂による造影剤の漏れが認められます。エコーやMRIにおいても断裂部を確認することができます。なお、腱板は肩峰と上腕骨頭の間に存在し、常に圧迫を受けているので、年齢と共に変性する部分もでてきます。 肩腱板損傷にまつわる年齢変性との関係 👉 続きを読む »

胸鎖関節脱臼(きょうさかんせつだっきゅう)

(1)病態

(1)病態

胸鎖関節は、鎖骨近位端が胸骨と接する部分で、「肩鎖関節脱臼」において説明した肩鎖関節の反対に位置しています。胸鎖関節脱臼の発生原因としては、衝突や墜落などで、肩や腕が後ろ方向に引っ張られた際に、鎖骨近位端が第1肋骨を支点として前方に脱臼するケースが最も多いと言われています。肩鎖関節脱臼に比べて非常に発生頻度の低い脱臼です。 (2)治療

完全脱臼で肩甲骨の骨折など重度の場合は手術対応で、ワイアーなどで固定します。骨がズレてしまう転位がなければ、そのまま保存療法になります。 (3)後遺障害のポイント Ⅰ.

肩鎖関節脱臼(けんさかんせつだっきゅう)

鎖骨骨折に並び、秋葉事務所では認定例が豊富です。別途、実績ページをご覧下さい。

(1)病態

肩鎖関節とは鎖骨と肩甲骨の間にある関節のことです。転倒の際に手をついた時や、バイクで正面から衝突(ハンドルを握ったままで前方から強い衝撃を受けた)時に好発します。鎖骨が折れなかった場合に起きている印象です。肩鎖関節の脱臼によって、鎖骨と肩甲骨をつなぐ肩鎖靭帯が伸びてしまうことになり、鎖骨の遠位(肩側)が上に出っ張ってしまいます。これをピアノキーサイン(※)と呼びます。視認すればわかることですが、症例に慣れていないのか、町の整形外科では見逃されることが多々あります。

見逃された例 👉 12級5号:肩鎖関節脱臼(60代男性・神奈川県)

※ 突出した部分を指で押すと浮き沈みするので「ピアノキーサイン」といいます。

(1)病態

肩鎖関節とは鎖骨と肩甲骨の間にある関節のことです。転倒の際に手をついた時や、バイクで正面から衝突(ハンドルを握ったままで前方から強い衝撃を受けた)時に好発します。鎖骨が折れなかった場合に起きている印象です。肩鎖関節の脱臼によって、鎖骨と肩甲骨をつなぐ肩鎖靭帯が伸びてしまうことになり、鎖骨の遠位(肩側)が上に出っ張ってしまいます。これをピアノキーサイン(※)と呼びます。視認すればわかることですが、症例に慣れていないのか、町の整形外科では見逃されることが多々あります。

見逃された例 👉 12級5号:肩鎖関節脱臼(60代男性・神奈川県)

※ 突出した部分を指で押すと浮き沈みするので「ピアノキーサイン」といいます。

自転車やバイクと自動車の交通事故で、自転車等に乗っていた被害者が転倒して、手・肘・肩などを打撲したとき、その衝撃が鎖骨に伝わり、鎖骨骨折を発症します。車同士の場合には、追突、出合い頭衝突、正面衝突では、シートベルトの圧迫で鎖骨が骨折することもあります。

秋葉事務所での骨折案件では一番多く、上肢の骨折に限ってはおよそ60%は鎖骨です。鎖骨にまつわる数々のドラマは、別途、実績ページをご覧下さい。 (1)病態

鎖骨の横断面は、体の中央部から外側に向かって三角形の骨が、薄く扁平しています。三角形から扁平に骨が移行する部位が鎖骨のウィークポイントであり、鎖骨骨折の80%が、かかる部位で発生しています。この部位は、より肩関節に近いところから、遠位端骨折と呼ばれています。

その次の好発部位(よく発生する傷病)は、肩鎖関節部です。肩鎖靱帯が断裂することにより、肩鎖関節は脱臼し、鎖骨は上方に飛び上がります。 (2)治療

鎖骨骨折の治療は、その折れ方によって、手術でプレート固定か、外固定による保存療法が選択されています。胸を張り、肩をできる限り後上方に引くようにして、クラビクルバンドを装着、固定します。一般的には、成人で4~6週間の固定で、骨折部の骨癒合が得られます。

⇐ ...

⇐ ...

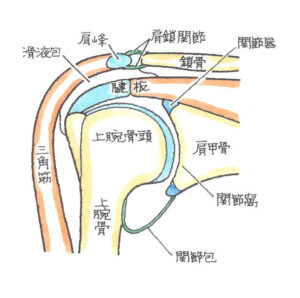

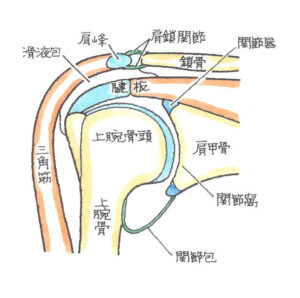

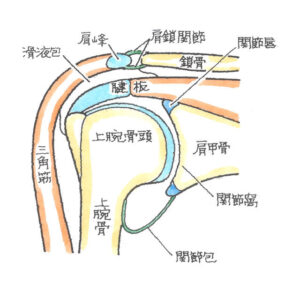

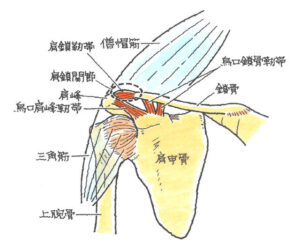

(1)エピローグ 肩関節の構造

鎖骨骨折、肩の腱板断裂等、傷病名ごとのご説明をさせていただく前に、まず、肩関節の構造について解説します。

肩関節は上腕骨と肩甲骨、さらには鎖骨からなります。また、それらに付着する各種軟部組織により構成されています。軟部組織には筋肉、腱、靭帯、滑膜、関節包、滑液包などがあります。

骨だけで肩関節を見ると、丸い上腕骨頭が肩甲骨の窪みにひっついているだけで、肩甲骨は鎖骨につり下げられるように連結し、他方で、肋骨に乗りかかっているだけの頼りなげな構造となっています。

このように、肩関節は、上肢に自由度の高い運動範囲を与えていますが、その自由度を確保するために不安定な状態にあるといえ、外傷の衝撃により、骨折や脱臼を起こしやすい関節構造となっているのです。これらの不安定性を補う必要から、肩関節は、関節唇、関節包や腱板によって補強されています。

最近の相談者さんとの会話から、ふと思いました。 事故のケガによって、会社を長期間休んだ場合と、会社をあまり休まなかった場合を比べての話です。この比較は、14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定に限ります。それも、骨折等、明らかな人体への破壊がないケースです。どうも、会社をあまり休まない人の方が認定が良い傾向に思います。被害者毎に、症状の重さ、職務内容が違いますので、単純比較が難しく、統計数字にできない点はご容赦頂きたいと思います。 痛みや不具合が改善せず、受傷から半年後に後遺障害申請をします。14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定される方と、非該当となる方に分かれます。その決め手について、ネットでも侃々諤々、様々な説明がされています。診断書の書き方やら、神経学的所見やら、通院日数やら・・どれも参考にしつつも、勝負を決める要素は一つではないと思います。そして、秋葉事務所が毎度訴えていることですが、それらの要素以上に、① 受傷機転や、② 症状の一貫性、を含めた③ 信憑性に尽きると思っています。 ① 受傷機転とは、どのような事故状況で、どのような衝撃を受け、どのようなダメージが残ったのか、審査では、これらを重視していると思います。対向車とすれ違いざまサイドミラーがこすった程度では、「それで、どうやってケガしたの?」と思われるのが普通です。バンパー交換程度の軽い追突も同様です。自賠責は、被害車両の修理費から、大破・中破・小破と分類します。小破では軽く見られて当然です。説得力のある衝撃かどうか、検討されているはずです。「この程度の衝撃で、生涯に渡り残る症状になるのか?」・・まず、常識判断をしていると思います。。 ② 受傷から症状固定まで、”診断名と症状が一貫しているもの”が認定の対象です。治療中、あっちも痛い、こっちも痛くなったと、部位が増えたり変わったり・・こうなると、事故による受傷か、そもそもの既往症か、はたまた二次的症状か、直接因果関係がわからなくなるからです。

治療する部位が増えていくこと、かつて接骨院等で目立ちました。接骨院では、部位ごとに施術期間と施術料を設定しますので、1部位3か月が過ぎると、次の部位が無いと施術が終わってしまうので、次々と部位が増える現象を起こします。最近は「部位渡り」は厳しく見られるようになったので、減ったようです。 ③ 最後に信憑性ですが、打撲や捻挫では、一定期間で腫れや炎症が引くことが普通です。骨折等と違い、画像や検査数値など、明確な証拠・データが残りません。神経学的所見も、完璧に異常所見が揃う事の方が珍しいのです。すると、せいぜい治療日数しか参考になりません。これら、すべての状況から認定を決めるのは、結局のところ人です。自賠責保険・調査事務所の人間が調査・判断をしているのです。彼らはAIではありません。そして、14級9号は、「医学的に症状の説明が可能」な場合に認定されるもので、AIの審査にもっとも馴染まないと思うのです。 仮に、受傷機転はまあまあ重大事故で、頚椎捻挫の診断名は終始変わらず、通院日数も十分あり、後遺障害診断書もそれなりに的確・・・でも、その被害者さんが保険金詐欺の常習者だったら、自賠責ご担当は認定をためらうはずです。そこまで、極端ではなくとも、事故現場で怒鳴り散らし大騒ぎ(すごい元気です)、救急搬送されず3日後にやっと通院(その後、何故か急に悪化して毎日通院)、物損交渉でも、保険会社ともめにもめて、休業損害証明書も大盛請求(職場とグル?)・・このような、賠償意識の高すぎる被害者さんも、その症状は大げさ、保険金目当てと思われて然りです。また、長引く通院に業を煮やした保険会社(任意保険)が病院に医療照会をしたところ、医師が「大したことはない」、「改善傾向」などの回答をした場合、それが自賠責保険の後遺障害審査に伝わる可能性を否定できません。

そして、冒頭の話に戻りますが、打撲・捻挫ながら会社を何か月も休む・・やはり、大げさに取られかねません。たくさん休んだ方が、症状が重いとアピールできると考えているのでしょうか。一方、仕事中、「痛い痛い」と言いながら、頑張って会社帰りに通院している方もおります。そもそも、まともな会社であれば、”むち打ち程度”で何日も休めるはずがありません。がん手術した人でさえ、部位や程度によりますが、1月程で職場復帰しています。大体、打撲・捻挫程度で何カ月も会社を休んだことなど、人生で「ない」はずです。どちらの被害者が訴える「痛い」が信用されると思いますか? (もちろん例外はあります。強度の頚部神経症状から、さらに職種によって、数か月休業を強いられる被害者さんも稀に存在します)。 審査基準にでてくる言葉で、「故意の誇張」があります。大げさや保険金目当てなど、賠償意識が高いあまり、故意の誇張と判断されたら認定はありません。14級9号の審査、突き詰めると「人間性」が決め手になると思えてなりません。だからこそ、被害者さんに対して「いい子にしていなければ、訴える症状が信用されなくなりますよ」と強弁しているのです。

(5)腰椎の神経学的所見 ~ 検査のまとめ ① SLRテスト(下肢伸展拳上 = Straight leg raising)

L4/5ならびにL5/S1の椎間板ヘルニアの疼痛誘発テスト。下肢を伸展させたまま、上げさせる。70°未満で坐骨神経に沿った疼痛が誘発されれば陽性。

② 続きを読む »

② 続きを読む »

(3)側屈制限、あるいは痛み・しびれ ② ケンプ徴候

下肢痛のある側に、腰を起点に上半身を側屈させると、下肢痛を誘発します。 ⇒ ケンプ徴候あり

この症状を示せば、まず腰部脊柱管狭窄症 (神経根性)と推定できます。さらに以下、腱反射の検査を行い、神経根の圧迫箇所を特定します。それが画像と一致すれば、確定診断となります。

<神経根障害の高位診断> L4~S1の運動・反射・知覚は以下の通りです。

⇒ ケンプ徴候なし 以下、AB二分類します

A 間欠跛行(かんけつはこう)あり

⇒ ケンプ徴候なし 以下、AB二分類します

A 間欠跛行(かんけつはこう)あり

※ 間欠跛行・・・歩行などで下肢に負荷をかけると、次第に下肢の疼痛・しびれ・冷えを感じ、一時休息することにより症状が軽減し、再び運動が可能となること。 ・神経症状、膀胱・直腸障害がある場合 ⇒ 腰部脊柱管狭窄症(馬尾型) ・神経症状、膀胱・直腸障害がない場合 ⇒ 閉塞性動脈硬化症(の疑い) B 間欠跛行なし 以下の検査を重ねます。 ③ FNSテスト

(腰椎捻挫の部位別解説を整理するため、13年前の記事をブラッシュアップします。)

人気の深夜番組「アメトーク」で、かつて、こんな放送回がありました。タイトルの「腰が痛い芸人」です。腰痛を抱える芸人の皆さんが集まって、その苦労を語りあいました。不謹慎ながら大笑いしてしまいました。しかし、腰椎間板ヘルニアの切除術後も、完全回復していない芸人さんおり、本人にとっては笑い事ではありません。 日本人の5人に1人が慢性的な腰痛に悩まされていると聞きます。交通事故外傷の世界でも、かなり難儀するが外傷性腰椎間板症です。なぜなら、急性腰椎症(ギックリ腰等)、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症は、外傷ではなく、あくまで内在的な原因、年齢変性の関与、つまり、病的なもの、と説明されています。当然、保険会社はこれを全面的に支持しています。しかし、年齢変成、経年変化など、内在的な関与があったとしても、外的衝撃によって痛みを発症、または、悪化することは、いくつかの裁判判例で認められいます。何より、自賠責保険は、一定の条件、審査から、「局部に神経症状を残すもの」として認定しています。

そもそも、40才を過ぎて腰椎に変化がない人の方が珍しいのです。しかし、それを加齢や身体的特徴から、外傷性を全面否定するのも暴論と思います。実際、「事故前はまったく痛みもなく、普通に生活できていたのに・・・」という被害者さんが後を絶ちません。 前置きが長くなりましたが、腰痛をスタートとして、その症状についての検査と、傷病名・分類を整理していきます。 (1) 安静時の痛み

それぞれ画像(MRI)検査にて描出します。病的原因として、以下3つが挙げられます。 ・転位性脊椎腫瘍 ・化膿性脊椎炎 ・脊椎・馬尾腫瘍 (2)前屈制限、あるいは前屈時の疼痛・しびれ 主に前に屈んだ時の痛みです。検査では下のイラストのように、仰向けに寝た状態で、片脚ずつ上げます。膝を曲げずに上げることから、ストレート・レグ・ライジング(SLR)と呼びます。 ① SLRテスト

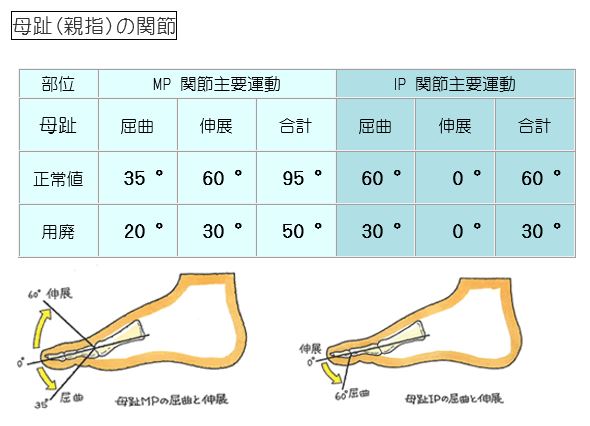

・下肢を拳上したとき、ピリピリとした放散痛が走ります。 ・正常であれば ... 下肢シリーズ、最後に足指を解説します。骨折や脱臼、指の腱の断裂から物理的に指が曲がらなくなることもあれば、脛の神経(腓骨神経、脛骨神経)の断裂や麻痺から、自らの意思で動かなくなります。まれに、骨盤部の坐骨神経や、腰椎の神経根症状から、麻痺が足趾に及ぶこともあります。その可動域制限は以下の表にまとめてあります。

下肢シリーズ、最後に足指を解説します。骨折や脱臼、指の腱の断裂から物理的に指が曲がらなくなることもあれば、脛の神経(腓骨神経、脛骨神経)の断裂や麻痺から、自らの意思で動かなくなります。まれに、骨盤部の坐骨神経や、腰椎の神経根症状から、麻痺が足趾に及ぶこともあります。その可動域制限は以下の表にまとめてあります。

機能障害以外の後遺障害は「欠損」でしょうか。最後には、しびれや痛み等の神経症状、お馴染みの12級13号か14級9号で評価されます。今回は後遺障害だけ解説すれば十分でしょう。何より、実例を参考にして下さい。 (1)計測

種子骨々折(しゅしこつこっせつ)

(1)病態

(1)病態

種子骨は、親趾付け根裏の屈筋腱内にある2つの丸い骨であり、種子骨の周辺には筋肉や腱が集まり、これらの筋肉や腱が効率よく動くことを助けています。

種子骨の骨折は、歩行中に交通事故による外力で踏み込みが強制されて、母趾球を強く打撲したときに発生しています。 (2)症状

直後は激痛を感じますが、しばらくすると痛みは和らぎます。症状が進行すると足を地面につけただけでも痛みがあり、歩行も困難になってきます。 (3)治療

足を安静下におき、足の裏にかかる負担を軽減するために柔らかい素材のパッドを靴の中に入れて使用します。パッドは母趾球部がくり抜かれており、体重をかけたときに圧力がかかりません。

大多数は、改善しますが、効果が得られないときは、手術で内側の種子骨を摘出しています。 (4)後遺障害のポイント

足指や足部では、打撲や捻挫の傷病名で後遺障害認定は、例外がありますが、多くは非該当です。損保では、DMK136という言葉で語られており、D打撲は1カ月、Mムチウチは3カ月、K骨折は6カ月をおおよその治療の目安としているのです。したがって、「DMK136は治るもの」が原則です。

例外的に秋葉事務所では、捻挫や挫傷で多くの認定を得ています。 なんとか認定 👉 14級9号:足背部挫傷(60代男性・東京都) 脱臼や骨折、靱帯断裂など、器質的損傷をCT、MRIの撮影で立証しなければなりません。もちろん、受傷から2カ月以内に撮影しないと、事故との因果関係の立証が困難となります。 ◆ 足指の関節 親指では、指先に近い方からIP、MTP関節、その他の足指にあっては、趾先に近い方からDIP、PIP、MTP関節、これが手指となると、親指では、IP、MCP関節、その他の手指にあっては、指先に近い方からDIP、PIP、MCP関節と呼ばれています。

現実的には、足趾の後遺障害は関節の機能障害よりも、痛みの神経症状で14級9号、12級13号の獲得を目指すことが多くなります。12級13号であれば、骨癒合の不良もしくは変形癒合を緻密に立証しなければなりません。2方向のXPだけでなく、3DCTによる立証が有用です。 ◆ 医師に不審を感じたときは、ネットで、「日本足の外科学会」を検索してください。ホームページでは、専門医が紹介されています。近くの専門医に、急いで、セカンドオピニオンを求めるのです。 次回 ⇒ 足趾(足指)の機能障害 下肢シリーズ最終回です。