脊髄シリーズ、今日で終了です。神経の後遺障害はとても深い領域です。私のわずかな経験では語り尽くすことはできません。より経験を積んで学習を深めていきたいと思います。

最後に画像以外での判定、診断について昨日の見学から報告です。この患者さんの症状は脊髄損傷を示していますが、画像所見では判然としません。既に受診した2~3名の医師も「う~ん・・・」状態でした。このような不確定な状態で漫然と治療を続けていても不安です。ついにその分野の第一人者たる専門医の診断を仰ぎました。

<検査と診断>

頚部神経症状か脊髄損傷か・・・上肢、下肢のしびれ、めまい、ふらつき、不眠等、神経症状の原因をまず判定しなければ治療方針も定まりません。

この専門医師はしばらく患者の話を黙って聞いています。そしていくつか質問を行い、以下の検査、数項目をはじめました。

1、首の左右の神経根圧迫の様子をみる

まずはジャクソンテスト、スパーリングテストと呼ばれる検査です。医師が頭を上から垂直に押すジャクソン、首を左右に傾けて押すスパーリング、その結果で左右の神経根圧迫のサイン(指先にビリビリと痺れが走る)を観察します。 昨日の医師の場合、「首を左に傾けて下さい」、「次は右」、「指先まで痺れがきますか?」。それだけです。患者にまったく触れません。

2、腱反射

ゴムハンマーで膝などをコンッと叩く奴です。 上腕二頭筋と腕橈骨筋を叩きました。

神経根圧迫の場合、反射は「低下」、「消失」といった、無反応にちかい反応を示します。脊髄損傷の場合は「亢進」です。亢進とは異常反応のことで、ピクッと筋肉が緊張します。

3、病的反射 (トレムナー、 ホフマン、ワテンベルク )

3、病的反射 (トレムナー、 ホフマン、ワテンベルク )

・ホフマン ・・・ 手の平を上に向け、中指を曲げて手のひら側にピンッと弾きます。 ・トレムナー ・・・ 今度は伸ばした中指の腹を指で数回弾きます。 ・ワテンベルク・・・ ...

④

④  本記事をアップデートしています 👉

本記事をアップデートしています 👉

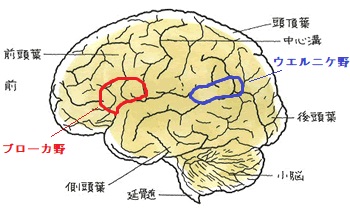

くも膜下出血で倒れた人が、左脳の出血と損傷によって、言葉に障害が残ってしまったケースと似ています。しかし高次脳機能障害は程度の軽重に差があるため、軽い失語症は事故のショックのせい?、いずれ治るはず?と、周囲も安易にみてしまいます。失語症に絞った定番の検査は以下の通りです。

① ...

くも膜下出血で倒れた人が、左脳の出血と損傷によって、言葉に障害が残ってしまったケースと似ています。しかし高次脳機能障害は程度の軽重に差があるため、軽い失語症は事故のショックのせい?、いずれ治るはず?と、周囲も安易にみてしまいます。失語症に絞った定番の検査は以下の通りです。

① ...

頭部を受傷、脳にダメージを負った結果、認知障害や記憶障害、性格変化、身体の麻痺などの後遺障害をもたらすのが「高次脳機能障害」です。10年前までは、その後遺障害等級の基準が整理されていませんでした。今でこそ知られるようになったこの障害ですが、裁判の実例にかなりバラつきのある分野です。それは、画像や計測値だけではなく、日常生活の変化を正確に観察・申告するといった要素も加わるからです。そして、立証も様々なハードルに直面します。

① 事故直後の意識障害の様子がしっかり記録されているか?

頭部を受傷、脳にダメージを負った結果、認知障害や記憶障害、性格変化、身体の麻痺などの後遺障害をもたらすのが「高次脳機能障害」です。10年前までは、その後遺障害等級の基準が整理されていませんでした。今でこそ知られるようになったこの障害ですが、裁判の実例にかなりバラつきのある分野です。それは、画像や計測値だけではなく、日常生活の変化を正確に観察・申告するといった要素も加わるからです。そして、立証も様々なハードルに直面します。

① 事故直後の意識障害の様子がしっかり記録されているか?