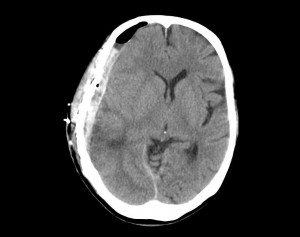

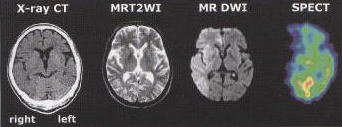

高次脳機能障害のチェックとしてお馴染み、ミニメンタルステーツ(MMSE)を取り上げます。

長谷川式と同じく受傷初期に行う、見当識、記銘の簡易検査の位置づけです。これも健常者であれば30点満点となります。脳外科医や言語聴覚士から「長谷川式よりMMSEの方が使いやすい」と聞きます。

<被害者の家族からよく聞く質問>

Q.長谷川式もMMSEも30点満点なのですが、提出すべきでしょうか?

A.9級の認定者でも共に満点のケ-スがあります。認知障害、記憶障害が軽度の場合、満点かそれに近い点数になります。それでも等級が認められたのはその他の障害、失語、遂行能力、社会適合性での障害が顕著だったからです。 ちなみに5級より重い被害者は30点満点とはならないはずです。

Q.これから検査をします。WAISⅢ(知能検査)、WMS(記憶検査)が予定されていますが、長谷川式やMMSEが予定に入っていません。「その2つの検査は必ずやって下さい」と相談した行政書士から聞きました。必要でしょうか?

A.WAISやWMSの検査をするのであれば、今更、長谷川式やMMSEを行う必要はありません。同様の検査項目があり、総合検査であるWAIS、WMSを実施すれば十分な検査結果が得られるからです。 長谷川式、MMSEは受傷初期において実施済みのケースをよく見ます。しかしあくまで診断上必要な検査に留まりますので、認知、記銘、記憶の評価データとしては不十分です。障害等級の審査にはWAIS、WMS他の検査が必要となります。 「交通事故後遺障害獲得マニュアル」(交通事故110番)を棒読みしている法律関係者に質問のような誤解が見受けられるようです。

ミニメンタルステーツテスト(MMSE)

設問 質問内容 回答 続きを読む »

<まとめ>

<まとめ>

■ 星状神経節ブロック

■ 星状神経節ブロック