現在担当している高次脳機能障害は7名です。介護が必要な重篤な被害者から日常生活に大きな問題のない被害者まで、症状の重さが様々です。また障害を重さ、重篤度で測るのではなく、障害の”種類”を把握するようにしています。 一定の障害があっても被害者の人生は続きます。いずれ社会復帰、仕事をしなければなりません。ベストは周囲の理解を得ながら事故前の職場に復帰することです。しかし障害の種類によっては以前と同じ業務はできない、一定の制限が必要となります。では仕事上、多くの方が避けて通れない自動車の運転について考えてみましょう。

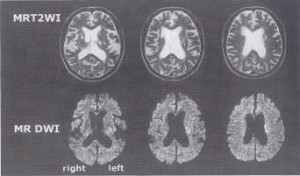

高次脳機能障害をもつ者は運転に関して、認知症のような絶対的欠格事由ではない。しかし、認知機能のどの領域がどの程度保たれていれば運転適性とみなされるかの基準があいまいである。高次脳機能障害者の運転能力を評価する方法としては,実車による路上評価、運転シミュレータ等によるオフロード評価,机上の神経心理学的検査,家族等同乗者による評価が挙げられる。このうち、一応のゴールドスタンダードとみなされるのは実車による路上運転評価であり、今後,医療機関と自動車教習所などとの連携により、高次脳機能障害者の路上運転評価を系統的に進めていくシステム作りが急務である。本稿では、我々が行っている高次脳機能障害者の運転評価の状況について、症例をあげて概説した。高次脳機能障害者の自動車運転については、さまざまな分野の専門家がそれぞれの立場から意見を出し合い、最良の方策を検討していくべき問題である。 (引用:日本高次脳機能障害学会 資料)

高次脳機能障害で「どもるようになった」「言葉がでてこない」などの言語に障害が残った場合、これは運転に影響はないはずです。また軽度の記憶障害でも運転に影響はないと医師に判断された方もおります。遂行能力、注意障害、性格変化(易怒性)、易疲労性等は運転に影響しますが、これも程度によって判断されるべきです。

先日のリハビリ病院でも脳障害者の仕事復帰に向け、「自動車運転」のリハビリプログラムがありました。それは言語聴覚士による神経心理学検査を行い、運転シミュレータを加え、医師が判断します。神経心理学検査ではTrail making test(TMT)、Badsが組み込まれていました。この病院は運転シミュレータの設備があるそうです。(いずれ検査を見学したいものです)

教習所でも運転シミュレータは認知症が疑われる高齢者の免許更新に欠かせない検査となりつつあります。高次脳機能障害の場合は病院で医師の指導の下に進めることが理想的です。

続きを読む »

続きを読む »

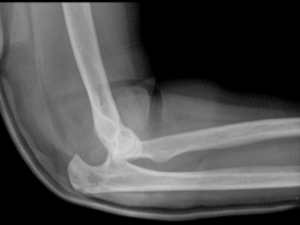

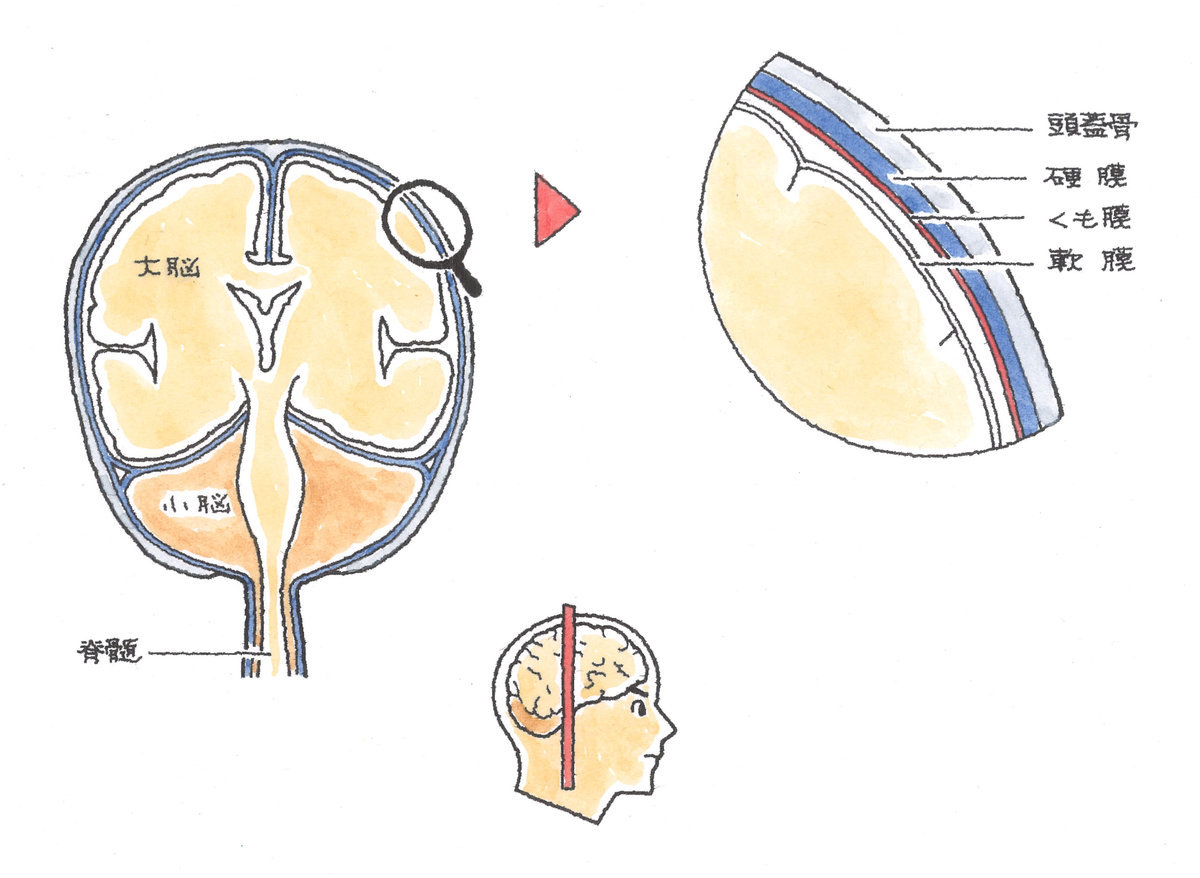

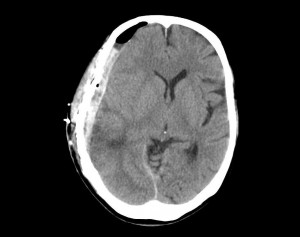

貯留した血液(血腫)量が少なく、脳に対する圧迫が軽度であれば深刻な症状とはなりませんが、血腫が増えて脳実質を強く圧迫するようになると、半身麻痺や言語障害などの神経症状を呈し、高次脳機能障害の原因となります。受傷初期では意識障害を来たし、圧迫が増大し続ければ命を落とします。

貯留した血液(血腫)量が少なく、脳に対する圧迫が軽度であれば深刻な症状とはなりませんが、血腫が増えて脳実質を強く圧迫するようになると、半身麻痺や言語障害などの神経症状を呈し、高次脳機能障害の原因となります。受傷初期では意識障害を来たし、圧迫が増大し続ければ命を落とします。

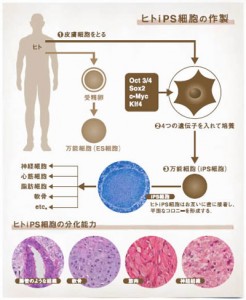

iPS細胞は受精卵のように体を構成するすべての細胞に分化できる能力を持っている。そして患者の皮膚細胞から作製したiPS細胞を、治療に使う神経や筋肉などの細胞に分化させ、患者に移植することで病気や怪我で失われた機能を回復させることが可能になる。皮膚という完全に分化した状態の細胞に4つの遺伝子を組み込むことによって受精卵のような状態に戻し、受精卵と同様の万能性を作りだしたことが画期的とされ、生物学の常識を覆したと言われている。

iPS細胞は受精卵のように体を構成するすべての細胞に分化できる能力を持っている。そして患者の皮膚細胞から作製したiPS細胞を、治療に使う神経や筋肉などの細胞に分化させ、患者に移植することで病気や怪我で失われた機能を回復させることが可能になる。皮膚という完全に分化した状態の細胞に4つの遺伝子を組み込むことによって受精卵のような状態に戻し、受精卵と同様の万能性を作りだしたことが画期的とされ、生物学の常識を覆したと言われている。