心挫傷、心筋挫傷(しんざしょう、しんきんざしょう)

(1)病態

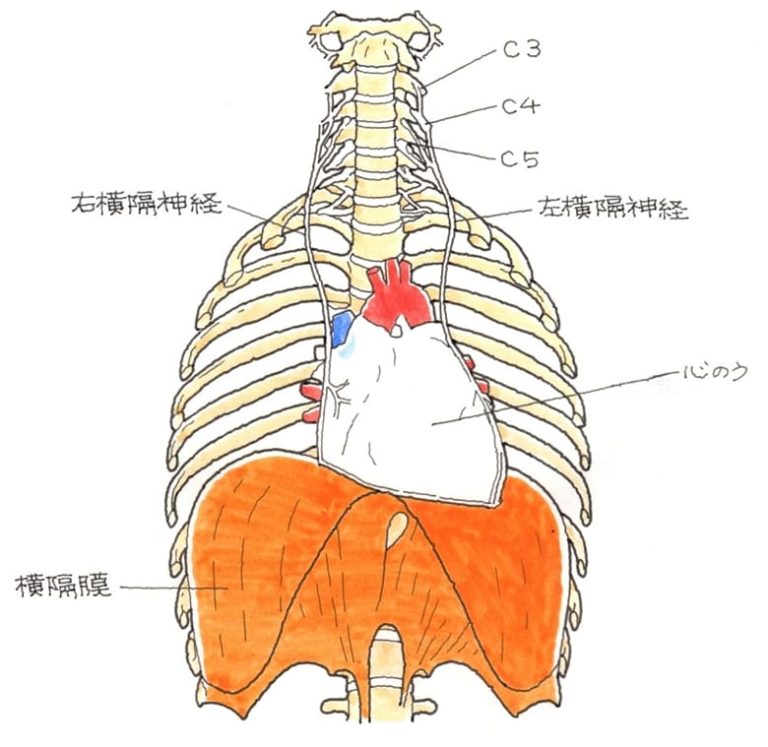

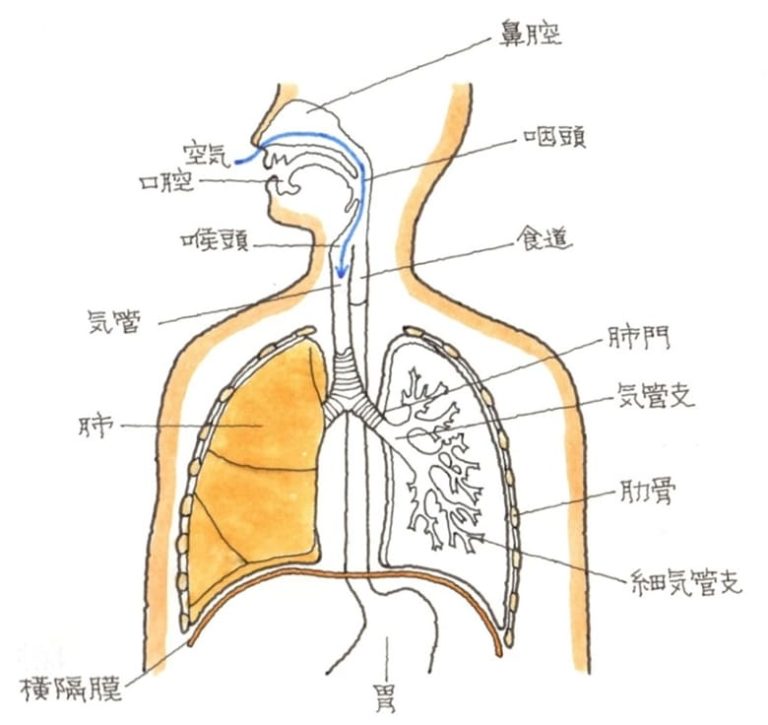

心挫傷は、前胸部表面部に対する強い衝撃で発症しています。野球のボール、ホッケーのパックの直撃を胸に受ける、ベンチプレス中にバーを自分の胸の上に落下させた、交通事故では、肋骨骨折など、心臓に近い部位に、強度の打撃が加わったときに、前胸部に受けた強い衝撃が心筋に伝道することによって起こると想定されています。

交通事故110番では、5年前に心筋挫傷を経験しています。45歳男性が軽四輪のワンボックスを運転中、センターラインオーバーの自動車の衝突を受け、左3、4、5の多発肋骨骨折、胸骨骨折の被害者でした。

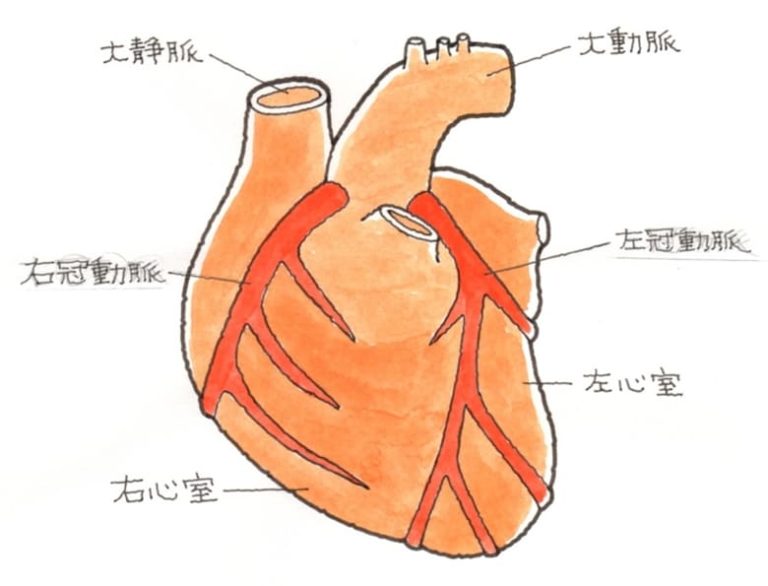

前胸部表面部に対する強い衝撃により、心臓が強く圧迫された結果、心筋組織の断裂や壊死、出血、浮腫などが生じます。多くは、早期の治療対応で、良好な改善が得られていますが、まれに心タンポナーデや心原性ショックなどの重い心機能障害を伴って死に至ることもあります。 (2)症状

胸部外傷後の胸痛や胸内苦悶が主な症状です。重症例では、心タンポナーデや心原性ショックを合併し、頻脈、不整脈、血圧低下、頻呼吸、四肢冷汗および冷感、頚静脈怒張=頚静脈が膨れる、意識障害などが現れます。 ※ 胸内苦悶 心筋梗塞、狭心症等に多く現れる症状で、苦悶とは、疼痛に近く、絞扼感、圧迫感、圧搾感、押し潰す感じ、窒息感、万力で締められる感じ、重量物を載せられた感じ、伸展感、突き刺される感じ、焼けるような感じなどの性質をもち、呼吸が出来ない、眩暈がする、吐気がする、胃部の重い感じ膨満感などを伴います。 ※ 心原性ショック 急激な心機能の低下により、血圧が低下し、十分な酸素供給ができなくなり、全身の臓器の機能が低下し、放置すると死に至る状態で、重症な急性左心不全状態です。 (3)診断と治療

症状と、心電図検査、血液検査、心臓超音波検査、心臓核医学検査、心臓カテーテル検査などにより確定診断が行われています。

心筋挫傷の治療は、急性心筋梗塞に準じます。心電図検査で異常が認められればベッド上で安静を保ち、酸素吸入を行って心電図の変化を厳重に監視し、不整脈に対しては抗不整脈薬を投与します。

心原性ショックに対しては、昇圧薬や強心薬の投与など、適切な薬物療法を行います。 また心タンポナーデが認められれば心嚢穿刺=針をさすや心嚢ドレナージ=管を挿入して排液するが行われ、重いショック状態であれば、機械を用いた補助循環を行います。

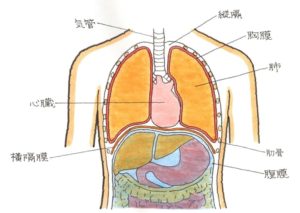

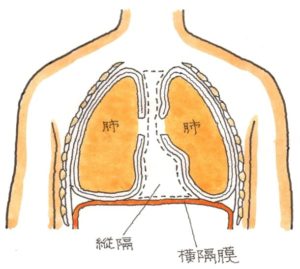

↑ のイラストは、胸郭を輪切りにしたものです。

↑ のイラストは、胸郭を輪切りにしたものです。 衝撃の大きい追突や、衝突によるバイク・自転車からの転落で腰椎横突起骨折は発生しています。

衝撃の大きい追突や、衝突によるバイク・自転車からの転落で腰椎横突起骨折は発生しています。

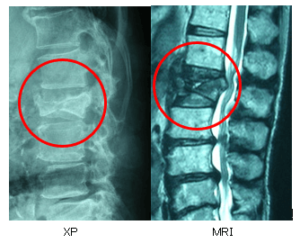

↑ 左のレントゲン画像は、第2腰椎が損壊し、変形しています。右のMRI画像では、椎体の一部が脊柱管内に突出し、脊髄を圧迫しているのが確認できます。

↑ 左のレントゲン画像は、第2腰椎が損壊し、変形しています。右のMRI画像では、椎体の一部が脊柱管内に突出し、脊髄を圧迫しているのが確認できます。

続きを読む »

続きを読む »

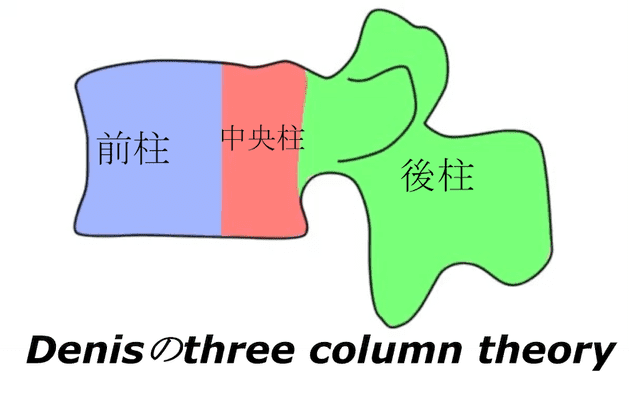

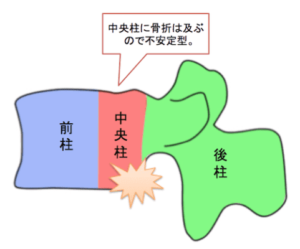

椎体骨折では比較的珍しい折れ方です。医師によっては単に「破裂骨折」、単純に一つのかけらに分離する場合は「隅角骨折」と診断名を打つ場合もあります。秋葉事務所での等級認定にはなく、相談例として2件のみです。

椎体骨折では比較的珍しい折れ方です。医師によっては単に「破裂骨折」、単純に一つのかけらに分離する場合は「隅角骨折」と診断名を打つ場合もあります。秋葉事務所での等級認定にはなく、相談例として2件のみです。