(4)後遺障害のポイント Ⅰ. 肺挫傷の傷病名であっても、呼吸の状態が保たれていれば、1週間程度で自然に回復し、後遺障害を残すことはありません。 Ⅱ.

(1)病態

(1)病態

高所からの墜落、胸部挟圧などの外力が胸壁に作用して、肺表面の損傷はないものの、肺の内部、肺胞、毛細血管が断裂して、内出血や組織の挫滅をきたすことがあります。打撲では青痣が残りますが、肺に痣=内出血ができた状態を肺挫傷といいます。

さらに、肺表面部の胸膜を損傷すれば、肺裂傷と呼ばれます。肺裂傷では、裂傷部位から肺の空気や血液が漏れ、気胸や血胸となります。

交通事故では、電柱に激突、田畑に転落するなどで、胸部を強く打撲した自転車やバイクの運転者に肺挫傷が認められています。 (2)症状

血痰、胸部の激痛により、呼吸がし辛くなります。広範囲の肺挫傷では、強い呼吸困難となります。

多発肋骨骨折による、フレイルチェスト=動揺胸郭の合併では、安定した呼吸活動ができなくなり、呼吸不全を起こします。肺挫傷では、時間の経過で、肺炎や急性呼吸窮迫症候群と呼ばれる続発症を発症することも予想されるので、速やかに救急搬送しなければなりません。 👉 体幹骨の後遺障害 ⑯ フレイルチェスト(Flail Chest、動揺胸郭) (3)治療

診断は、胸部XP、CT検査で明らかとなります。

(4)外分泌機能と内分泌機能の両方に障害が認められる場合

(4)外分泌機能と内分泌機能の両方に障害が認められる場合

服することができる労務が相当な程度に制限されると考えられるところから、9級11号が認定されています。 (5)膵臓損傷では、膵臓の切除術が実施されることが一般的ですが、 術後は、腹部にドレーンが挿入され、膵液の漏出に対応しています。

膵液は、脂肪、蛋白、炭水化物を分解するための消化酵素を含んだ液です。 重症の膵液瘻では、多量の膵液漏出があり、電解質バランスの異常、代謝性アシドーシス、蛋白喪失や局所の皮膚のただれ、びらんが生じ、膵液ドレナージと膵液漏出に伴う体液喪失に対しては、 補液、電解質を供給するなどの治療が必要となります。つまり、このレベルでは、治療が必要であり、症状固定にすることはできません。

しかし、軽微な膵液瘻で、治療の必要性はないものの、難治性のものが存在しているのです。これが続くと、瘻孔から漏れ出た膵液により、皮膚のただれ、びらんを発症します。 軽度な膵液瘻により、皮膚にただれ、びらんがあり、痛みが生じているときは、局部の神経症状として12級13号、14級9号のいずれかが認定されています。

※ 代謝性アシドーシス ヒトが生存していくには、体内の酸性とアルカリ性を、良いバランスに保たなければなりません。 これを、酸塩基平衡と呼ぶのですが、具体的には、ph=水素イオン濃度が7.4の状態です。 酸は、酸性、塩基は、アルカリ性、平衡は、バランスをとることなのです。 pHの数値が7.4以下となると、酸性に傾く=アシドーシス、以上では、アルカリ性に傾く=アルカローシス状態となります。 酸性の物質が体内に増えればアシドーシスとなるのですが、アルカリ性の物質を大量に喪失しても、酸性に傾きます。ひどい下痢で、アルカリ性の腸消化液を大量に喪失すると、pHは酸性に傾く、アシドーシス状態となり、 皮膚は弱酸性、腸液はアルカリ性ですから、下痢でお尻がヒリヒリするのです。ヒリヒリは、ただれることですが、医学となると、びらんと難しく表現するのです。

(6)膵臓全摘、糖尿病型でインスリンの継続的投与が必要なもの

交通事故では、不可逆的損傷も予想され、上記はあり得ます。交通事故で肝臓が破裂し、修復が不能のときは死に至ります。ところが、胆嚢や膵臓の破裂では、全摘術が行われているのです。

膵臓全摘で生存するには、インスリン注射を継続しなければなりません。 ...

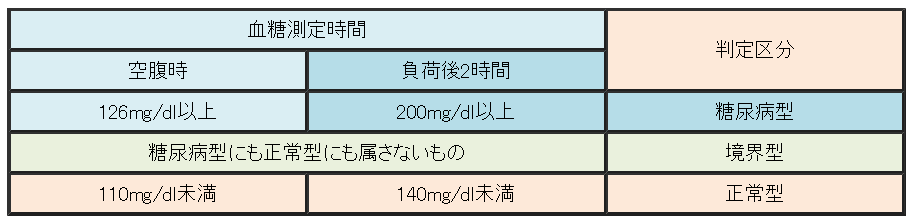

(3)膵臓の内分泌機能の低下 経口糖負荷検査により判定します。

① 正常型 膵損傷後に障害を残さないものであって、

空腹時血糖値<110mg/dlかつ75g OGTT 2時間値<140mg/dlであるもの

② 境界型 膵損傷後に軽微な耐糖能異常を残すもの

空腹時血糖値≧110mg/dlまたは75g OGTT 2時間値≧140mg/dlであって、 糖尿病型に該当しないもの

③ 糖尿病型 膵損傷後に高度な耐糖能異常を残すもの

空腹時血糖≧126mg/dlまたは75g OGTT 2時間値≧200mg/dlのいずれかの要件を満たすもの。要件を満たすとは、異なる日に行った検査により2回以上確認されたことを要します。

内分泌機能の障害による後遺障害の認定基準

① 経口糖負荷検査で境界型または糖尿病型と判断されること。

インスリン投与を必要とする者は除かれています。

② インスリン異常低値を示すこと。

インスリン異常低値とは、空腹時血漿中のC-ペプチド=CPRが0.5ng/ml以下であるものを言います。

③ 2型糖尿病に該当しないこと。

上記3つの要件を満たせば、内分泌機能の障害として、11級10号が認定されています。 ○ 経口糖負荷検査

空腹時血糖値および75gOGTTによる判定区分と判定基準

続きを読む »

続きを読む »

後遺障害は(1)切除、(2)部分切除、(3)内分泌機能の低下、と3分します。 (1)膵臓が切除されると、外分泌機能が障害され、低下することが通常とされています。 膵臓の部分切除がなされており、上腹部痛、脂肪便および頻回の下痢など、 外分泌機能の低下に起因する症状が認められるときは、 労務の遂行に相当程度の支障があるものとして11級10号が認定されています。

※ 脂肪便とは、消化されない脂肪が便と一緒にドロドロの状態で排出されるもので、 常食摂取で1日の糞便中、脂肪が6g以上であるものを言います。 (2)膵臓周囲のドレナージが実施されるも、部分切除が行われていないときは、

① CT、MRI画像で、膵臓の損傷が確認できること、

② 上腹部痛、脂肪便および頻回の下痢など、外分泌機能の低下に起因する症状が認められ、かつ、PFD試験で70%未満または、糞便中キモトリプシン活性で24U/g未満の異常低値を示していること、

上記の2つの要件を満たしているときは、11級10号が認められています。

また、他覚的に外分泌機能の低下が認められる場合として、血液検査で血清アミラーゼまたは、血清エラスターゼの異常低値を認めれば、11級10号が認定されています。

※ PFD試験=膵臓の外分泌機能検査膵臓は2つの異なる働きをしており、1つは、食物の消化に必要な消化酵素、炭水化物を分解するアミラーゼ、 蛋白を分解するトリプシン、脂肪を分解するリパーゼなどを含んだ膵液を12指腸に分泌する外分泌機能です。 2つ目の作用は、血糖を下げるインスリンと血糖を上げるグルカゴンを血液中へ分泌して、血糖を調節する内分泌機能です。

PFDは、膵臓の外分泌機能検査法の1つです。薬剤を服用後、6時間尿を採取する方法ですので、体に負担はかかりません。 膵臓の外分泌機能が低下するような病気で、異常値、低値を示します。 この薬剤は小腸から吸収され、肝で化学変化を受けた後、腎から排泄されます。 したがって、膵外分泌機能の低下以外に、小腸における吸収低下のある場合、 肝機能や腎機能低下のある場合にも、尿中の値は低下します。

早朝空腹時排尿後に、BT-PABAというPFD試薬500mgを水200mLとともに服用します。開始6時間後の尿を全部集め、尿量を測ります。 採取した尿の一部を使って、尿中PABA濃度を比色測定し、尿中PABA排泄率(%)を計算いたします。正常値は71%以上です。

※糞便中キモトリプシン活性測定試験

1、膵臓の働き

膵臓はおたまじゃくしのような形で、胃の後ろに位置する長さ15cmの臓器で、消化液を分泌する外分泌機能とホルモンを分泌する内分泌機能の2つの機能を有しています。 膵液は、膵管を通して十二指腸内へ送られ、糖質を分解するアミラーゼ、たんぱく質を分解するトリプシン、脂肪を分解するリパーゼなどの消化酵素、核酸の分解酵素を含んでいます。また、膵臓のランゲルハンス島細胞からは、ブドウ糖の代謝に必要なインスリン、グルカゴン、ソマトスタチンなどのホルモンが分泌されています。

インスリンは、血液中のブドウ糖によりエネルギーを作るのですが、インスリンの不足、働きが弱くなると肝臓・筋肉・脂肪組織などの臓器でブドウ糖の利用や取り込みが低下し、血中のブドウ糖が増えることになり、血液中の血糖値が高くなります。 逆に、血液中の糖が低下すると、グルカゴンが分泌され、肝臓に糖を作らせて血糖値を上昇させます。 インスリンとグルカゴンによって、血液中のブドウ糖の量が一定になるように調節されているのです。 膵臓は、食物を消化し、ホルモンによって糖をエネルギーに変えるという、2つの働きを調節する役割を果たしているのです。

膵臓は胃の後面の後腹膜腔に位置しており、前方向からの外力では、損傷されにくい臓器です。 損傷を受けたとしても初期に診断することは難しく、膵臓液が腹腔内に漏れて激しい腹痛を訴えるようになってから膵臓損傷が疑われています。 とは言え、日本では、交通事故による膵臓の損傷が増加しています。 バイク、ワンボックスの軽四輪では、ダッシュボードやハンドルなどで腹部を強打することにより、損傷しているのです。 事故直後は、おへその上部に、軽度の痛みを訴えるのみですが、時間の経過で、痛みは強くなり、背部痛、吐き気を訴え、実際に嘔吐することもあります。

血液検査により、膵臓の酵素の1つ、アミラーゼの血中濃度がチェックされています。 一度正常化した値が、再び上昇するときには、膵臓損傷が疑われます。主膵管損傷を伴う膵臓損傷は、造影CTにより診断されています。 所見が明確でないときは、12時間後に再度、造影CTを行うか、内視鏡的逆行性膵胆管造影が実施され、確定診断がなされています。 主膵管損傷を伴う膵臓損傷に対しては、膵臓摘除術が選択されています。

膵臓損傷を語る前に、膵臓の病気で代表的な膵炎から基礎知識を学びたいと思います。膵臓だけではなく、他臓器の損傷後に発症した患者さんがおりました。(内容はメディックノート様より引用)

1、膵炎とは?

膵炎には、急性膵炎と慢性膵炎があり、急性膵炎は何らかの原因でアミラーゼなどの膵臓の酵素が活性化して膵臓の組織にダメージを与える病気のことです。一方、慢性膵炎は長い間、膵臓に小さな炎症が繰り返されたことで徐々に破壊され、膵臓の機能が著しく低下する病気です。

急性膵炎と慢性膵炎はどちらも男性に多く発症し、発症の原因はほぼ共通していますが、症状や経過は大きく異なります。

2、発症の原因と症状

○ 急性膵炎

もっとも多い原因はアルコールの多飲によるもので、全体の約40%を占めます。次に多いのは胆石が膵管と胆管の合流部にはまりこんだもので、女性の急性膵炎に多いです。原因不明のものも約20%あります。そのほかには、内視鏡検査や手術などが原因となる医原性のもの、腹部外傷、膵臓や胆道の奇形、高脂血症、感染症などが挙げられます。

急性腹症のひとつであり、症状は重症度によって大きく異なります。みぞおちから背中にかけての断続的で強い痛みが起こり、吐き気や嘔吐、発熱などの症状が続きます。また、重症になると、腹膜炎を併発し、腸管の運動が麻痺するために高頻度で腸閉塞が起こり、ショック状態となるため、全身状態としては、頻脈や血圧低下、出血傾向、呼吸障害などがみられ、非常に重篤な状態へ移行します。また、膵臓の組織が壊死えしを起こすため、膵臓から遊離した脂肪と血中のカルシウムが結合して低カルシウム血症を呈することがあります。また、慢性膵炎が急激に悪化すると、急性膵炎のような症状が現れることもあります。 ○ 慢性膵炎

もっとも多い原因は急性膵炎と同じくアルコールの多飲によるもので、男性では70%を占めています。原因不明のものが約20%で、女性の慢性膵炎の約半数は原因不明の特発性とされています。そのほかには、胆石などの胆道系疾患、高脂血症、腹部外傷、奇形など急性膵炎と共通した原因となります。

症状は発症してからの時間によって異なります。発症してから10年ほどは、主な症状はみぞおちから背中にかけての痛みであり、飲酒や脂肪が多い食事を食べた後にひどくなるのが特徴です。また、発症後10年以降には腹痛は軽減しますが、膵臓の機能が低下し、消化酵素やインスリンなどのホルモンの分泌が次第に減少します。このため、脂肪が消化されず、脂肪便や下痢、体重減少などがみられ、インスリンが正常に分泌されないことで糖尿病を併発します。慢性膵炎はしばしば急激に悪化することがあり、その場合には急性膵炎と同様の症状が現れます。 3、検査・診断

膵炎の診断にはCT検査が有用です。そのほかにも補助的な診断や全身状態を評価する目的で、血液検査や他の画像検査、消化酵素やホルモンの分泌能を評価する検査などが行われます。

○ 画像検査

造影剤を用いたCT検査がもっとも有用な検査です。急性膵炎では、膵臓の腫れや周囲の炎症がみられ、慢性膵炎では膵管の拡張や膵石がみられます。腹部超音波検査やMRCP検査なども膵管や膵石の状態を確認することができますが、第一に選択されるのは造影CT検査でしょう。また、もっとも簡便に行えるレントゲン検査では、腸閉塞や膵石を確認することができ、急性腹症の場合には緊急的に消化管穿孔などとの鑑別が行える検査です。 ○ ...

(1)一側の腎臓を失ったもの

① 一側の腎臓を失い、腎機能が高度低下していると認められるものは、7級5号が認定されます。

腎機能が高度低下しているとは、糸球体濾過値(GFR)が31~50 ml/分であるものを言います。高度低下は、腎機能の低下が明らかであって、濾過機能の低下により、易疲労性、ホルモンの産生機能の低下により貧血を起こし、動悸、息切れを生じるような状態です。 ② 一側の腎臓を失い、腎機能が中等度低下していると認められるものは、9級11号が認定されます。

腎機能が中等度低下しているとは、糸球体濾過値(GFR)が51~70 ml/分であるものを言います。中等度は、高度に至らないまでも同様の症状が生じる状態です。また、健常人と腎機能低下の者(血清クレアチニン1.5~2.4mg/dl)を比較すると、 前者に比べ後者は運動耐容能が有意に低く、嫌気性代謝閾値が約4.3METsという報告がなされています。この知見を踏まえると、おおむね高度低下では、やや早く歩くことは構わないが、 早足散歩などは回避すべきと考えられています。 ③ 一側の腎臓を失い、腎機能が軽度低下していると認められるものは、11級10号が認定されます。

腎機能が軽度低下しているとは、糸球体濾過値(GFR)が71~90 ml/分であるものを言います。 ...

1、実質臓器 腎臓の働き

腎臓は、腰のやや上部、胃や肝臓の後ろ側に位置する2つが一対の臓器で、主に、血液中の老廃物をろ過し、尿を作る身体の排水処理工場の役目を担っています。 拳よりもやや大きめで、130gの重さがあり、脾臓と同じくソラマメの形をしています。

腎臓には、心臓から血液が1分間に200ml程度送り込まれます。腎臓に送られた血液は、腎臓の糸球体でろ過され、原尿=尿のもとが作られています。腎臓でろ過される原尿は、1日あたりドラム缶1杯、150lですが、 糸球体でろ過された原尿は膀胱へ尿として貯められるまでに、 尿細管、集合管で必要な電解質やたんぱくなどが再吸収され、水分量の調整も行われています。原尿の99%は体内に再吸収され、最終的には約1.5リットルが尿として体外に排泄されています。 尿を生成する腎臓の部位は、糸球体と尿細管をあわせてネフロンと呼ばれます。1つの腎臓には約100万個のネフロンがあります。

尿細管は、ナトリウム、カリウム、カルシウム、リン、重炭酸イオンなどの内、身体に必要なものを取り込み、また、不要なものを尿中へ分泌して排泄しています。これにより、体内のイオンバランスを一定に保ち、血液を弱アルカリ性に保っています。

腎臓のろ過機能が円滑に働くには、血液の流れが一定に保たれている必要があるのですが、腎臓では血流の流れが悪くなるとそれを感知し、レニンという酵素が分泌されます。レニンが血液中のたんぱく質と反応して血管を収縮させて血圧を上昇させます。腎臓は、レニンの分泌量を増減させて血圧の調整もしているのです。

腎臓は、エリスロポエチンというホルモンを分泌し、赤血球の数を調整しています。ビタミンDは肝臓で蓄積され、腎臓に移ると活性型に変化し、さまざまな働きをしています。活性型ビタミンDは小腸からのカルシウムの吸収を促進し、利用を高める作用があります。 2、 腎挫傷、腎裂傷、腎破裂、腎茎断裂

交通事故における腎臓損傷は、それなりの件数が発生しています。バイクの事故で、身体を壁、電柱、立木などに強く打ちつけることで、腎 臓が破裂することもあります。自動車VS自動車の事故では、シートベルトによる損傷も経験しています。

腎外傷では、あざができる軽度な挫傷から、尿や血液が周辺組織に漏出する裂傷や破裂、腎動脈が切断される腎茎損傷まで、大雑把には1下の4つがあります。

① 挫傷、打撲、被膜下血腫 、 ② ...

近時、内臓損傷の相談が続きましたので、少し特集します。(内容はメディックノート様より引用)

そもそも、交通事故外傷でも内臓損傷による後遺障害は数が少なく、なかなか経験値が積めないものです。 時折入る相談者さまも、どのHPでも医学的知識に留まり、交通事故外傷に詳しいと言う弁護士や行政書士、その他に聞いても「わかりません」との回答ばかりで嘆いているそうです。医学的解説はネットや文献に頼れますが、実際の申請・認定の経験はどこも乏しいものです。交通事故や労災事故において、被害者さんが本当に知りたい情報は医療と賠償・補償をつなぐ実務だと思います。私達も少ないケースから、確実に学ぶ機会を得ていきたいと思います。

1、、腎臓損傷とは?

事故やスポーツで腹部に強い外力が加わり、腎臓が傷ついてしまうこととです。腎外傷とも呼ばれることもあります。腎臓損傷(腎外傷)の程度は、以下に示すJAST分類を用いて評価されます。( )内の数字は、それぞれの頻度を示しています。 I型:被膜下損傷(47%)

腎臓を覆う膜(被膜)が保たれていて、その内側だけに出血がある場合。 II型:表在性損傷(22%) 被膜の外側に出血を認めるも、腎臓の表面(腎皮質)に損傷が留まる場合。 III型:深在性損傷(25%)

腎臓の深部(腎髄質)に損傷が及ぶ場合、あるいは腎臓が離断(粉砕)されている場合。 このほか、腎臓を栄養する主たる血管(腎茎部)に損傷がある場合にはPVと表記され、より重症と判断されます(6%)。 2、原因

日本における腎臓損傷(腎外傷)の原因としては、交通事故がもっとも多く、次に転倒や転落、スポーツが続きます。海外のデータでは、青少年のスポーツ由来の腎外傷は1年で100万人あたり6.9件で、とくにスキー・スノーボード・サイクリングによるものの頻度が高いという報告もあります。我が国の腎外傷の特徴としては打撲(強くぶつけること)による鈍的外傷がほとんどであり、刺創・切創・銃創などによる外傷(穿通性外傷)は、全体の数パーセントと少ないです。 3、症状

背部痛(腎臓がある部位の痛み)と出血が主な症状であり、特に肉眼的血尿(目で見てわかる血尿)は診断につながる重要な所見です。ただし、腎臓損傷があっても血尿が出現しないこともあり、血尿がないことで腎臓損傷を否定することはできません。一方、腎臓は周囲を脂肪と筋膜に覆われており、血液が広がるスペースがないため、鈍的外傷であれば、緊急手術を必要とするような大出血をきたすことはまれです。このほか、腎臓の周囲に尿が漏れることがあり(尿漏)、重症な細菌感染症(敗血症)をきたすことがあります。 4、検査・診断

肉眼的血尿がある場合、血圧が低くかつ尿検査で血尿を認める場合、他の腹部の臓器に損傷が疑われる場合、腎臓損傷を起こしやすい受傷パターンを認める場合に、腎臓損傷を疑った検査がなされます。腎臓損傷の診断には、造影剤を用いたCT検査(エックス線を使って身体の断面を撮影する検査)が有用です。これよって損傷の程度を把握することができ、治療方針の決定に役立ちます。

また、腎臓損傷を認めた場合、40〜57%に他の臓器の損傷が存在するといわれており、肝臓や脾臓の損傷、頭部や胸部の損傷、骨盤骨折や四肢の骨折などの検索が合わせて必要です。循環動態(血圧など)が安定せず、CTをはじめとする十分な検査が実施できない場合には、エコーを用いて体表から臓器周辺の液体貯留の有無や臓器損傷の確認を行うこと(FASTと呼ばれます)によって診断がなされることがあります。 5、治療

初期の段階では、主たる血管の損傷がなく、循環動態(血圧など)が安定していれば、多くの場合に自然軽快を期待します。先に示したJAST分類を当てはめると、I型(被膜下損傷)およびII型(表在性損傷)の大部分では、自然軽快を待つことが推奨されます。一方、III型(深在性損傷)では治療を必要とすることも多く、特に、CT検査で造影剤が血管から外に漏れ出ている所見を認める場合、時間とともに血腫(血液のかたまり)が拡大している場合には、動脈塞栓術(動脈に細い管を進めて出血点を詰めることで止血を得る治療)が行われます。

腎臓の主たる血管(腎茎部)に損傷がある場合には、開腹手術が検討されます。尿漏があり、かつ発熱や腹痛などの症状が続く場合には、ドレナージ(体表から腎周囲に管を挿入して漏れ出ている尿を抜く処置)も行われます。

【1】閉尿・頻尿を残すもの

排尿障害(閉尿 等)を残すもの

膀胱は都合のよい時まで尿をためておく貯水池の役目を果たしています。通常の場合で 250ml 、牛乳瓶 1 本分より少し多目の量を貯蔵可能です。 続きを読む »

排尿障害が一時的なものであれば、専門医への受診によって、ある程度の改善が見込めます。ただし、中高年の病的疾患の場合は完治は難しく、長期な通院を必要とします。

交通事故外傷で、膀胱や尿路に損傷があった場合は手術での改善を検討します。やはり、やっかいなのは神経因性のもので、完全に治す(根治療法)より、症状の抑制が中心(対処療法)の傾向です。 【1】閉尿の処置 出ないものは出さなければなりません。 ① 導尿 ⇒ おなじみのカテーテル

カテーテルを”おしっこの度に”挿入するものを「導尿」といい、カテーテルを”挿入したまま”を「持続導尿」といいます。カテーテルはこの2種に加え、長さに差のある男性用、女性用があります。

② 尿路拡張 ⇒ 糸状ブジー

② 尿路拡張 ⇒ 糸状ブジー

尿道狭窄(文字通り尿路が狭くなった)の場合は、尿道よりブジーを挿入して尿道の拡張をはかります。ブジーは、管腔を探ったり、拡張したりする棒状、管状のものです。拡張する場合は細いものから順次太いものへと変更していきます。

尿道狭窄の拡張は、一般に金属ブジーを用いますが、狭窄が著しい場合は、糸状ブジーを挿入して順次拡張します。

読んでいるだけで痛そうですが、カテーテルも挿入時に使うローションがあり、特に麻酔効果のあるキシロカインゼリーが代表です。 ③ 服薬

神経因性膀胱では、エブランチル、ウブレチドの服用を考慮します。

・エブランチルはα1受容体遮断作用により、末梢血管を拡げ、血圧を下げます。その結果、前立腺・尿道の平滑筋収縮を抑え、尿道を拡げることにより、尿を出しやすくします。

・ウブレチドは、筋肉を収縮させるアセチルコリンという神経伝達物質を増やします。膀胱の収縮を助け、排尿をスムーズにします。 ★ 尿路拡張術など、観血的手術を伴うものは、また、別の機会に解説します。

【2】頻尿・尿失禁の処置 ① 抗コリン剤の服用 定番薬はこれ

頻尿、過活動膀胱には、対処薬があります。抗コリン剤は、副交感神経を亢進させる(アセチルコリン)の作用を抑えることで、消化管の運動亢進に伴う痛みや痙攣、下痢などを抑える薬です。

アセチルコリンという物質は副交感神経を刺激⇒筋肉の緊張⇒膀胱の収縮⇒排尿を促す、これらの運動を活発にさせる作用があります。コリン剤はこのアセチルコリンの働きを抑える作用(抗コリン作用)があるので、消化管の過活動=頻尿を抑えることになります。 これは、前述の閉尿のウブレチドと逆の作用になります。

頻尿のお薬は他に、バップフォー、デトルシトール、ベシケアがあります。 ② 物理的な対処 多い日も安心?

尿失禁への対処はオムツ、尿パッドがあります。それぞれ、市販のものがあります。症状が酷ければ抗コリン剤の服用ですが、それでも漏れてしまう場合はパッドで対処するしかありません。

「おしっこがでないからここ(病院)にきたんでしょ?」

・・・(今更、でないことを検査してどうするの?) 毎度おなじみ、医師の対応です。交通事故受傷で排尿障害となった場合、例えば、おしっこが出なくなった証拠を突きつけなければ、障害等級の認定はありません。医師は患者の「おしっこがでない」ことに疑いを持たず、治療にあたります。しかし、自賠責保険・調査事務所は「客観的な検査結果」がなければ信じません、つまり障害の判定ができないのです。ここに、臨床判断と賠償請求の壁が存在するのです。

もっとも、検査の設備があり、30年前の知識のままのおじいちゃん医師でなければ、速やかに排尿検査を実施します。大学病院の泌尿器科となれば、尿流量検査はじめ、一連の設備があります。ただし、ウロダイナミクスを完備している病院は極めて少なく、検査誘致はメディカルコーディネーターの活躍場の一つとなります。 排尿障害の検証、2段階目は各種検査を紹介します。検査にて障害の実態を明らかにする事は治療の第一歩であり、障害審査、しいては賠償請求の証拠として必要なのです。 【1】尿の成分検査

尿中の蛋白、血液、糖などの有無とその量を調べます。通常は中間尿(はじめの尿を取らずに、途中からコップに取り、途中までの尿を入れる)を採取します。結果は30分後に成分表が作成されます。 内蔵機能の病的疾患の検査ですので、交通事故外傷とは離れますが、腎損傷などの場合はその初期検査には有用と思います。腎臓機能の障害はさらに、GFR検査(※)に移ります。

※ GFR =糸球体濾過値(しきゅうたいろかち) 腎臓の能力、どれだけの老廃物をこしとって尿へ排泄することができるのか? つまり、腎臓の能力は、GFR値で判断されています。 この値が低いほど、腎臓の働きが悪いということになります。腎機能の障害については、また別の機会に解説します。【2】尿流量検査(ウロフロメトリー)

専用トイレで排尿し、検査機器が自動的に尿流のカーブを描く検査です。10分程度できますので、閉尿・頻尿・尿失禁、どの場面でもまず実施すべき検査です。この検査で、尿の勢い・排尿量・排尿時間などが明らかになります。このデータから、排尿障害の種別・状態が客観的に把握できますので、排尿検査の出発点となります。

検査前には十分に水分を取って、検査までトイレは我慢となります。

← 測定用の専用便座

【3】残尿測定

← 測定用の専用便座

【3】残尿測定

通常は上記のウロフロメトリーと一緒に実施します。排尿後、超音波検査で膀胱の画像をみて計算します。 泌尿器科の医師は、尿流量と残尿測定から、蓄尿機能の低下、排尿括約筋の異常など、排尿機能の異常を把握します。 続きを読む »

脊髄損傷では多くの場合、排尿障害を発症します。

脊髄損傷では多くの場合、排尿障害を発症します。

脊髄損傷以外の原因ですと、骨盤骨折など下腹部への直接のダメージがあれば、膀胱や尿路への物理的な損傷、末梢神経性・膀胱の神経障害(排尿括約筋不全など)が考えられます。また、病的疾患として前立腺肥大、さらに心因性での発症もあります。

医学的な難しい解説はほどほどに、実例や簡易なイメージから説明します。これから、排尿障害が自賠責や労災の後遺障害として認定を受けるまでを、4段階で追っていきましょう。 【1】排尿障害の種類 一般的に、以下、3種でしょうか ① 閉尿 ・・・ 尿がでない、でずらい、尿が途切れる、尿意が乏しい

② 頻尿 ・・・ 尿の回数が頻繁になる、尿意がありすぎる

③ 尿失禁・・・ 尿意がすると我慢できない、くしゃみ程度で漏れる、知らずに漏れてしまう 経験上、頻尿の多くは尿失禁を伴います。高齢者は外傷に関係なく、頻尿・尿失禁に悩まされている方が多いようです。当然に既往症の影響を検討します。また、むち打ち等、外傷性頚部症候群で排尿障害となった被害者さんの場合、「なぜ、むち打ちでおしっこに異常が?」からの出発となり、因果関係や病的疾患との区分けに大変な苦労を強いられます。 【2】尿失禁の種類 ここで、尿失禁について、さらに3分類します。 ① 持続性尿失禁

膀胱の括約筋機能が低下、または欠如しているため、尿を膀胱内に蓄えることができず、 常に尿道から尿が漏出する状態のことで、膀胱括約筋の損傷、または支配神経の損傷により出現します。

前日の基本となる3つの測定に加え、症状によってさらに特殊な4つの測定を行うことがあります。

実施する測定項目は専門医の診断により選定します。「専門医+ウロダイナミクス検査の設備」のコンビを備えた病院の確保がなにより重要です。

④ 膀胱内圧・直腸内圧・尿流同時測定

・膀胱内圧測定に圧を測定するトランスジューサー(電位計測装置)の数を増やすことで、より統合的な尿流動態検査が可能となります。

・排尿筋圧=膀胱内圧-腹圧(直腸内圧)、排尿筋圧を算出することで、(腹圧の影響を除いた)膀胱壁による圧力のみが明らかになります。これにより、咳、体動、いきみ、手洗いなどで誘発される膀胱の不随意収縮を正確に認識し、排尿筋過活動を同定することが可能です。 また、排尿困難があり、いきんで排尿している場合には、排尿時の膀胱内圧の上昇が腹圧による見かけ上のものか、あるいは排尿筋自体が収縮しているのかを鑑別できます。

・外尿道括約筋筋電図を同時に行えば、排尿筋・括約筋協調不全(DSD)の診断ができます。

・ビデオ・尿流動態検査:尿流動態の検査とともに、膀胱尿道造影のX線透視画像を同一画面上に表示・記録する。排尿筋・括約筋協調不全(DSD)の診断ができます。

⑤ 漏出時圧(leak point pressure)測定

・膀胱内圧・直腸内圧・尿流同時測定時に排尿筋収縮または腹圧上昇のいずれもない状態で尿失禁が起こった時の圧。腹圧や咳を負荷して施行することもあります(腹圧下漏出時圧)。

・排尿路の閉鎖機能の評価に有効となります。

⑥ 尿道内圧(urethral pressure)測定

続きを読む »

ウロダイナミクス検査とは、排尿時の膀胱(膀胱内圧・排尿筋圧測定)と尿道(尿道括約筋筋電図)の働きを同時に記録することにより、排尿障害のタイプ(病型)を診断する検査です。従来の膀胱内圧検査を含み、様々な病態を計測することが可能です。

蓄尿から排尿終了までの間の膀胱内圧、腹圧(直腸内圧で測定)、排尿筋圧、外尿道括約筋活動、尿流などを測定し、排尿障害の部位や程度を総合的に診断します。その7つの測定項目を順番に解説します。

① 尿流測定(uroflowmetry;UFM)

・排出障害の有無と1回排出量、最大尿流率がわかる。最大尿流率が15mL/秒以下で排尿困難とされます。

・尿流率は年齢、性、排尿量の因子に左右されることを念頭に置きます。男女とも、排尿障害の有無に関わりなく、高齢になるに従って尿流率は低下し、また、一般に女性のほうが男性より尿流率がやや高くなります。

② 膀胱内圧測定(cystometrography;CMG)

・経尿道的にダブルルーメンカテーテルを挿入し、一定の速度で膀胱内へ注水し、蓄尿時排尿終了までの膀胱内圧を測定します。

・尿意の程度、最大膀胱容量、排尿筋過活動(不随意収縮)の有無や程度を観察します。

・患者が最大尿意を訴えても膀胱内圧が低く保たれていれば、膀胱内へ注水を続けて排尿筋過活動が起こるか確認します。

③ 外尿道括約筋筋電図(electromyography;EMG)

・針電極を尿道括約筋に直接刺入、もしくは表面電極を肛門括約筋あるいは会陰に設置し、付近の筋肉の蓄尿時および排尿時の電位を測定します。

(引用文献) 「下部尿路機能ポケットマニュアル」 信州大学医学部泌尿器科助教授 井川 靖彦 先生 石塚 修 先生 著

明日に続きます。

先日の弁護士研修会の最終日、「排尿障害の検査」について20分ほど講義をしました。そのレジュメから転載します。 排尿・排便障害は、腰椎圧迫骨折や仙骨骨折の場合に発症するケースが多く、脊髄の腰~お尻の部分=馬尾神経が病原となります。この神経に圧迫、損傷があると下肢のしびれ、歩行障害と並び排尿・排便に異常が起きます。稀に頚髄(首の辺りの脊髄)損傷でも発症します。このように腰椎捻挫、むち打ちを原因として排尿・排便障害に悩まされる被害者さんを多く経験しています。

事故後に「おしっこが出辛くなった、回数が異常に増えた」被害者さんが行う検査とは・・まずは、膀胱内圧検査です。さらに、原因を追究すべく、より専門的な検査としてウロダイナミクス検査があります。しかし、ウロダイナミクス検査は、普通の泌尿器科では設備がありません。解読・診断できる専門医も限られます。何より、紹介状を書いてまで他院へなど、積極的に検査を行いません。「おしっこが出ないからここ(病院)にきたんでしょ?」=「今更、出ないことを検査してどうするの?」・・・このような受け取り方なので、検査は限定的な場合しか行いません。 しかし! お医者さんは患者について「おしっこがでない」事を疑いませんが、保険会社、自賠責・調査事務所や裁判官は証拠を出さなければ信じてくれません。立証上、検査は必要なのです。 さらに!検査の必要性はそれだけではありません!! 昨年お会いした泌尿器科の専門医の考えは違っています。排尿障害といっても内圧の不調によるものか、括約筋の不全を原因とするのか原因は一つではなく、それに見合った治療が必要であると指導しています。

例えば、カテーテル(導尿パイプ)を使用している閉尿(おしっこの出が悪い)の患者さんに対し、お腹を押して排尿を促すような指導が実際に行われています。この場合、閉尿の原因が括約筋不全であるなら逆効果で、さらに増悪する危険性があるそうです。数十年前の知識で治療をしている泌尿器科医も多く、間違った治療と相まって検査の重要性の認識が希薄なのです。

現在、膀胱の内圧を計測するだけではなく、いくつかの検査を総合した「ウロダイナミクス検査」が最先端です。しかし町の泌尿器科の多くは設備がありません。大学病院クラスの検査先の確保が必要です。

明日から「ウロダイナミクス検査」を解説します。研修では詳細まで踏み込む時間がなかったので、ここで責任回答させていただきます。