(1)病態

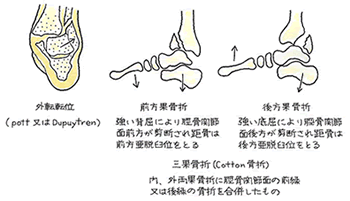

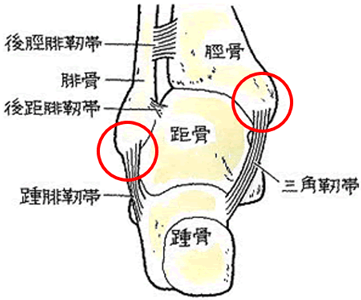

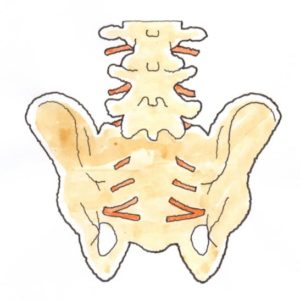

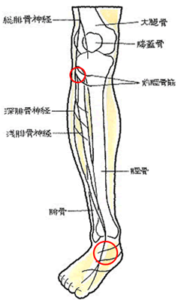

前回㊳で果部骨折を解説しましたが、コットン骨折は、内果と外果の両果骨折に、脛骨の後部、後果骨折を合併したものを三果骨折、コットン骨折といいます。

コットン骨折の多くは、距骨が前方もしくは後方に脱臼するので、足関節の脱臼骨折を伴います。交通事故では、軽貨物車を運転中、2トンとラックとの衝突で、自車がスピンし、電柱に激突した、バイクを運転中に、軽トラックの追突を受け、堤防から転落した、そして、意外に多かったのは、トラックからの荷物の積みおらし作業で、荷物を足下に落とした例です。 (2)症状

激烈な痛み、腫れ、骨折部の内反もしくは外反変形、皮下出血などで立ち上がることができません。 (3)診断と治療

診断は、足関節の腫れ、圧痛、変形、皮下出血をチェック、骨折は、XPで確定します。後果の骨折は、正面からのXPでは発見されないこともり、CT、特に3DCTやMRI撮影が有用です。

従来は、麻酔科で徒手整復後、ギプスをタイトに巻いて8~10週間の固定が実施されていましたが、現在は、スクリュー(海綿骨ねじ)で内・外果骨折部と脛腓間を固定、後果部もスクリューで内固定し、術後は6~8週のギプス固定、4週よりはPTB歩行ギプスになります。

整復不能例では、スクリュー、鋼線による引き寄せ締結法、プレート固定が行われています。三果骨折、コットン骨折後の足関節の可動域の予後は不良です。後果部の骨折が3分の1以上のものは、この治療を行っても、予後は不良とされています。レアケースですが、難治性疼痛症候群やCRPSを惹起しやすい部位でもあります。 (4)後遺障害のポイント

Ⅰ.

続きを読む »

続きを読む »

発生直後から痛みのために歩行が困難となります。損傷を受けた筋の部位に圧痛があり、ハムストリングスでは、膝の屈曲運動で抵抗を加えると痛みが増強し、ハムストリングスを伸ばすような動作でも、痛みが強くなります。発症機転、損傷筋の圧痛部位から損傷筋の診断をします。

発生直後から痛みのために歩行が困難となります。損傷を受けた筋の部位に圧痛があり、ハムストリングスでは、膝の屈曲運動で抵抗を加えると痛みが増強し、ハムストリングスを伸ばすような動作でも、痛みが強くなります。発症機転、損傷筋の圧痛部位から損傷筋の診断をします。

Ⅱ.

Ⅱ.