いきなり何のことやらわからないタイトルですが、何を意味するか?

これに即答できた方は後遺障害のプロ、認定でしょう。

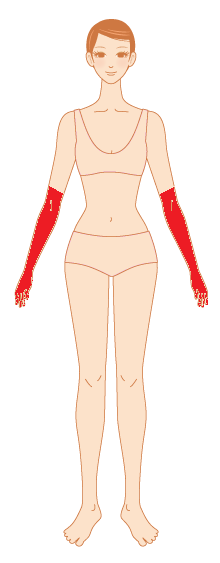

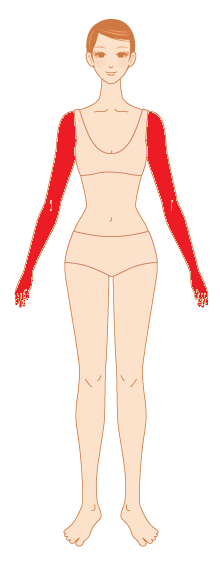

答えは上肢の醜状痕の範囲です。

下図の赤塗りの部分がそれぞれの範囲です。

労災基準 自賠責基準 裁判

前腕骨折の重傷例を解説します。骨幹部がポキッと折れた骨折は比較的、障害を残さずに治癒しますが、関節の脱臼を含むような骨折は何かと障害を残しがちです。

モンテジア骨折とは、尺骨骨幹部骨折と同時に肘部の橈骨頭の脱臼したものです。原因は、転倒によって手を地面に強く突く、もしくは強くねじると、腕の中で尺骨と橈骨が強制的に回内運動、つまり内側にねじれを起こします。逆に回外、外側にねじれて脱臼することもあります。その時に尺骨は橈骨と強く衝突して骨折し、その衝撃が元になって橈骨は橈骨頭が脱臼してしまうのです。

下図のようにねじれの方向によって伸展型(左)と屈曲型(右)に分かれます。

← 伸展型のXP

← 伸展型のXP

徒手整復を基本とします。多くはまず骨折した尺骨をプレート固定します。次に肘部脱臼の整復ですが、橈骨輪状靱帯や方形靱帯(それぞれ尺骨と橈骨をつなぐ靭帯)の断裂を伴う場合、再脱臼を防ぐためワイヤーで固定します。

〇 橈骨の脱臼部により肘関節の可動域や、尺骨の長さが変わることにより手関節の可動域制限が起こる可能性があります。したがって肘関節は必須、その他、手関節や回内・回外の可動域制限の有無を確認します。

部位

主要運動 ...

中断していた指シリーズ5選完結です。最後はいわゆる突き指のひどい病態、マレット変形です。指先へ垂直に衝撃を受ける「突き指」は正確には「槌指(つちゆび)」と呼びます。野球、バレーボールでボールが指先に当たり受傷することが多数例です。もちろん交通事故外傷でも可能性があります。 【病態】

DIP関節部への外傷が原因でDIP関節の伸展機能が損傷を受けたり、DIP 関節が亜脱臼となったものを言います。屈曲を強制されて生じるもの、軸圧によって生じるものの2種があり、治療法も異なるので注意が必要です。 放置すると関節が固まってしまい、いわゆるスワンネック変形を及ぼします。

【治療】

軽度であれば亜脱臼を整復後、消炎鎮痛処置します。しかし伸筋腱損傷や骨片を伴うもの、特に軸圧損傷で脱臼骨折となった場合はスワンネックにならないよう、手術で整復する必要があります。代表的な手術は以下、石黒法です。

【病態】

PIP関節はMP関節脱臼に同じく背側への脱臼が普通です。また脱臼の際に骨折を伴うことが多いのが特徴です。つまり脱臼骨折ということになります。中節骨の近位端(=基部:根本の関節に近い方)が脱臼すると、基節骨の掌側に骨片が付着したままになります。理由は側副靭帯が引っ張っているからです。(下図)

【整復】

まずは徒手整復してシーネ、テーピングで固定します。PIP関節脱臼は多くの場合、靭帯の損傷を伴っています。固定期間が長いと関節硬縮が起こりやすいので徒手整復後は早めに可動域訓練に進ませます。 脱臼骨折の場合は、骨片との癒合が得られるよう観血的手術も必要となります。靭帯に引っ張られて分離した骨片をきれいにくっけることはなかなか難しいのです。固定には専用のアルフェンスシーネが便利なようです。

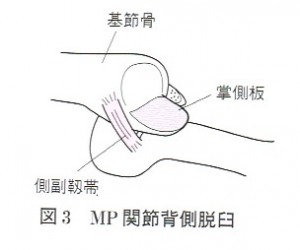

【病態】

指が逆関節、つまり外側に強く曲げられて起きます。母指以外でのMP関節は頻度が低く、過伸展外力(指を逆関節=外側に開く)による背側脱臼がほとんどを占めます。ちなみにPIPも外側への脱臼が多いです。

【整復】

MP関節過伸展位をとっていますが、亜脱臼例の方が脱臼例よりも外見上の変形は高度です。しかし亜脱臼例は徒手整復が可能ですが、完全に脱臼をしてしまうとkaplanの井桁状の絞扼(下図)として知られる軟部組織の締め付けのために徒手整復は困難であり、ほとんど場合観血的手術が必要となります。

続きを読む »

【病態】

中手骨は手の甲の5本の骨です。中手骨骨折は5番目である小指側に頻発します。中手骨の頚部骨折はボクサー骨折と呼ばれ、固いものを殴ると折れるようです。

【整復】 10°以上の転位例では患指を牽引しながらMP関節、PIP関節を90°屈曲し、掌側より骨頭を押して整復します。 この固定法ですと皮膚壊死、屈曲硬縮が生じる可能性があるため、整復後はMP関節60°、PIP関節30°屈曲位で外固定します。

【後遺障害】 ベネット骨折は母指(親指)の表でしたが、母指以外の指の表を参照します。2分の1制限で「用廃」=12級10号となります。もっともこの骨折から2分の1程の関節可動域制限が起きること稀で、きちんと整復がなされれば、変形の12級相当や変形・転位が残存したの場合の疼痛=12級13号もめったにありません。やはり癒合状態が良好ながら痛むケース=14級9号の判断が多いようです。

部位

MP ...

【病態】

第1中手骨基部関節内斜骨折のことです(下図左参照)。母指外転筋の牽引により骨片が近位に転位(ずれる)すると手術の適用になります。

【整復】

母指をけん引しながら外転、伸展し中手骨基部を橈側(親指側)・背部より圧迫して整復します。ベネット骨折は折れた基部が脱臼しやすい構造となっています。中手骨自体が長母外転筋の作用で外側に引っ張られ、逆に折れた基部が第2中手骨側に引っ張られるからです。このように牽引・圧迫を緩めると転位するため経皮ピンニングが必要です。経皮ピンニングとは鋼線を指に差し込んで折れた骨を固定する手術です。

【後遺障害】

A:やはり可動域制限の計測が第一です。2分の1制限で「用廃」10級7号となります。もちろん関節可動域制限の基本通り、曲がらなくなるほどの変形、転位が前提条件です。もちろん対象はMP関節です。IP関節は受傷部から離れているのでベネット骨折と関係ないはずです。その場合は他の理由を追究しなければなりません。 B:可動域に制限なく痛み等が残れば、14級9号を抑えます。変形の12級相当や神経症状の12級13号は画像次第、相当の転位・変形がなければダメです。

部位

MP ...

手指の後遺障害はそれほど数は多くありません。いくつか経験したもの、よくあるものを5つ選び明日からシリーズで解説します。(参照・抜粋 『図解 整形外科 』 金芳堂)

その前にまず手の骨と関節の名称を確認しましょう。

【母指(親指):第1指】

中手骨と基節骨の関節をMP関節 基節骨と末節骨の関節をIP関節

【その他の指:第2指(示指)第3指(中指)第4指(環指)第5指(小指)】

中手骨と基節骨の関節をMP関節 基節骨と中節骨の関節をPIP関節

中節骨と末節骨の関節をDIP関節

このように親指以外は中節骨が存在します。欧米の医学界では親指を特に「サム」と呼び人差し指から第1指~4指とし、区別しています。

【英語】 続きを読む »

【病態】

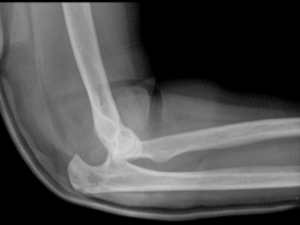

肘関節は、上腕骨(じょうわんこつ)と2本の前腕骨(ぜんわんこつ)(橈骨(とうこつ)・尺骨(しゃっこつ)が組み合った関節で、上腕骨内側の滑車(かっしゃ)という部分と、尺骨の肘頭とカギ型の部分とが強くからみ合って、曲げ伸ばしの運動が行われています。この部分がはずれることを肘関節脱臼と呼びます。多くの場合、転倒した時に手をついて起こります。

尺骨が上腕骨に対して後ろ側に脱臼して(後方脱臼)、肘関節の屈伸ができなくなります。外側の橈骨頭だけがはずれる場合は、単に橈骨頭脱臼になります。

※ 骨折と脱臼の合併

肘の脱臼骨折は橈骨頭骨折を合併した肘関節脱臼と、腕尺関節の不安定性を生じる近位橈骨、尺骨骨折に大別されます。これらを含む骨折のパターンは以下の4つに分類できます。

1、橈骨頭骨折+肘関節後方脱臼

2、橈骨頭骨折+鉤状突起骨折+肘関節後方脱臼、いわゆるTerrible triad

3、前方への肘頭脱臼骨折、いわゆる経肘頭脱臼骨折

4、後方への肘関節脱臼骨折、Monteggia 骨折の最も近位のタイプ

【治療】

徒手整復が基本です。肘関節を軽く屈曲して、前腕を後方に押し下げながら牽引すると、通常は簡単に整復されます。整復後、肘関節を安定度に応じて1~3週間程度ギプス固定をします。その後固定を解除し関節の自動運動を行います。 整復されても、すぐに再脱臼を起こすような場合は、肘関節の広範囲な靭帯(じんたい)損傷が疑われます。この場合、動揺性を残す後遺障害となる可能性がありますので、靭帯の損傷具合によって、手術による靭帯縫合も検討します。

■ 病態

上腕骨遠位端骨折は肘周辺骨折の中で最も頻度の高いもので、転落や転倒により手をついた場合生じます。一般に診断は容易ですが、適切な治療を行わないと後遺障害を残すことがあります。

肘過伸展位(肘関節が反対側に曲がり過ぎて…)で手をつくと、骨皮質が薄く、また骨の断面積も小さい上腕骨の顆上部にストレスが集中し骨折を生じます。通常末梢骨片は伸展位をとり、程度が強い場合には後内側へ転位し、回旋を伴います。

顆上骨折、顆部骨折が多く、顆部は外顆骨折、内顆骨折に分かれます。

上腕骨遠位端骨折は肘周辺骨折の中で最も頻度の高いもので、転落や転倒により手をついた場合生じます。一般に診断は容易ですが、適切な治療を行わないと後遺障害を残すことがあります。

肘過伸展位(肘関節が反対側に曲がり過ぎて…)で手をつくと、骨皮質が薄く、また骨の断面積も小さい上腕骨の顆上部にストレスが集中し骨折を生じます。通常末梢骨片は伸展位をとり、程度が強い場合には後内側へ転位し、回旋を伴います。

顆上骨折、顆部骨折が多く、顆部は外顆骨折、内顆骨折に分かれます。

■ 治療

転位が少ない場合は、整復操作を行わずに4週間前後ギプスまたはシーネで固定します。中等度の転位例では、徒手整復操作を行ってギプス固定、徒手整復後経皮的ピンニング、牽引による治療のいずれかを行います。徒手あるいは牽引により整復できない症例では観血的手術となります。

骨折部で内反・内旋・(伸展)の転位が残存しやすく、内反肘を残すことがあること、固定によって肘の動きが悪くなること、これらを防ぐためできるだけ早期から関節を動かす練習を開始します。そのため短期間ですがリハビリテーションが必要となります。

最近の動向では中等度から高度の転位例に対して、早期に全身麻酔下に徒手整復操作を行い、整復位が得られたら経皮的ピンニング、得られなければ観血整復を行うという傾向があります。これは正確な整復位を目指すという意図の他、治療期間(入院期間)を短縮するという意味があります。

続きを読む »

■ 病態

橈骨神経は正中(せいちゅう)・尺骨(しゃくこつ)神経と並び、腕を走る大きな神経のひとつです。橈骨神経のはたらきは大きく分けて3つです。

橈骨神経は正中(せいちゅう)・尺骨(しゃくこつ)神経と並び、腕を走る大きな神経のひとつです。橈骨神経のはたらきは大きく分けて3つです。

1、肘関節を伸ばすこと(上腕三頭筋(じょうわんさんとうきん)の収縮による) 2、上腕二頭筋と協力して肘関節を収縮すること(腕橈骨筋(わんとうこつきん)の収縮による) 3、手首と手指を伸ばすことです。

感覚領域は手の背部で親指、人差し指とそれらの間の水かき部を支配しています。 橈骨神経麻痺は、上腕中央部で上腕骨のすぐ上を走っている神経が、骨と体の外の硬い異物との間で圧迫されることで起こります。

■ 症状 症状は、手指や手首が伸ばしにくく(下垂手)なり、しびれ感と感覚の鈍さが親指と人差し指の間にある水かき部に起こります。橈骨神経麻痺は圧迫性末梢神経障害(あっぱくせいまっしょうしんけいしょうがい)のなかでも代表的なものです。例えば、深酒をしたあとに腕枕をしたり、ベンチに腕を投げ出すような無理な姿勢をすることや、腕枕をすること(フライデーナイト症候群、ハネムーン症候群といったしゃれた俗称もあります)、これら上腕で神経が圧迫されることにより発症します。

二の腕の骨折です。骨幹部は骨顆部(骨の両端、関節部分)に比べ癒着後も偽関節(くっつかない)や変形を残しづらいと言えます。しかし骨折の種類によって油断ならない特有の後遺障害を残すこともあります。

骨折の形態を復習しながら続けます。

わずかな亀裂なら保存療法で済みますが、左図のような骨折となると観血的手術でプレート固定となります。 また、開放骨折(折れた骨が上皮を突き破って露出)の場合も当然に手術療法となります。 保存療法では吊り下げギプス固定(ハンギングキャスト)や肩や肘の動きの邪魔にならない機能的装具が用いられます。

ムチ打ち、外傷性頚部症候群の症状の多くに単に首の痛みだけではなく、上肢~手指にかけての放散痛(電気が走るようなしびれを伴った痛み)がみられます。何故でしょうか?それは首の神経が鎖骨の裏を通り、腕から手指にかけてつながっているからです。

また上肢の拳上が不能となるようなケースもあります。これは首の左右の神経根の圧迫、神経孔の狭窄(きょうさく)、つまり首の頚椎と頚椎の間を通る神経がヘルニアや変形した骨の圧迫を受けたり、神経を通る隙間自体が狭くなるために起こります。稀に脊髄自体に頚椎やヘルニアの圧迫がある正中型神経圧迫でも発症するケースがあります。ひどい例ですと肩が上がらなくなった被害者(脊髄前角障害)も経験しています。

腕の拳上不能の原因は、肩腱板か? 上腕筋の損傷か? 頚部神経症状か?…医師の診断力が試されるところです。

前述のとおり、頚部の神経節を発し、鎖骨の裏側を通り抜け腕に達します。ちなみに胸郭出口症候群ではこの鎖骨裏の神経群が圧迫を受けて症状を発します。

3、前腕筋群 ・・・肘から手首にかけての筋肉 まず、大きく2つの筋肉の束に分かれます。それぞれ手指の靭帯につながっていますので、基本的な解釈として、「手首をそらす(背屈)、指を伸ばす、広げる」には前腕伸筋群が作用し、「手首を曲げる(掌屈)、指を曲げる、握る」には前腕屈筋群が作用します。これだけを頭に入れておけば足りるように思います。

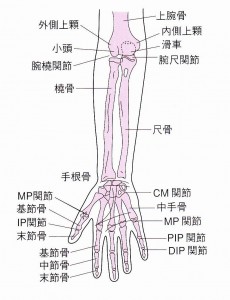

まずは解剖学的なアプローチ、各部位の名称を確認しましょう。 ご相談者から単に「腕を骨折しました」と言われても、後遺障害の具体的な回答はできません。また毎度のことですが骨折→癒合を果たしても靭帯損傷、神経麻痺などが見逃されるケースもあります。 1、骨と関節の名称

左の図の名称を覚えない事には医師や患者さんと話が通じません。また診断書には別称で書かれていることもあり、それも頭に入れます。

左の図の名称を覚えない事には医師や患者さんと話が通じません。また診断書には別称で書かれていることもあり、それも頭に入れます。

長管骨は読んで字のごとく長い骨です。人体を構成する主要な長い骨との解釈で足ります。上肢で言いますと上腕骨、橈骨、尺骨を指します。この長管骨は下肢同様、心臓に近い末端を近位端、遠い末端を遠位端と呼びます。

手の骨、特に関節部の手根骨、指の骨は覚えるのが大変です。これは別シリーズにて取り上げたいと思います。

今日はイントロ、ここまでとします。

次回 ⇒ 上腕の筋肉