「主治医が後遺症と診断したのに、なんで非該当なんですか(怒)!」

後遺障害の審査で「非該当」の結果となった被害者さん、その憤慨です。

その怒りの矛先は、第一に保険会社、第二に医師ではないでしょうか。医師にしてみれば、保険請求のことなど知ったこっちゃない立場です。であっても、真面目な医師こそ、患者と保険会社の板挟みに苦慮しているのです。

そもそも、後遺症とは「治らなった状態」を指します。自賠責保険が認定する後遺障害は、「治らなかった状態の中から、自賠責保険が規定する障害の基準を満たすもの」です。つまり、独自の基準で絞られていると言えます。だからこそ、医師が後遺症と診断したからと言って、イコール後遺障害ではないのです。

本件の医師も、後遺障害診断書の記載の際に、口酸っぱく釘を刺しているのです。

正直、再請求を覚悟してましたので、初回で取れてよかったです

正直、再請求を覚悟してましたので、初回で取れてよかったです

14級9号:頚椎捻挫(70代女性・茨城県)

【事案】

自動車の助手席に搭乗中、後続車の追突を受けたため、負傷した。直後から頚部痛、左上肢の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故から1週間後に縁あってご相談を頂くことができたため、適切な治療・保険請求方針を設計することができたが、事故前から腰部の症状でかかっている整形外科への通院だったため、既往症が気になった。また、担当する理学療法士から「150日が経過すると、リハビリ回数に制限が出る。」と言われ、予約が取りにくくなる可能性を秘めていた。

【立証ポイント】

既往症については、診断名に加えず、主たる頚椎の症状に特化してリハビリをしていただくこととした。また、「150日~」という問題については、医師への伝え方を入念に練習させて、本人から伝えてもらったところ、「健康保険を使っている訳ではないので、保険会社から何か言われない限りは、現在の治療頻度で問題ない。」という言質を取った。また、早い段階で医師からMRI検査を打診されるなど、順調な経過を辿っていた。

いよいよ後遺障害診断になって、主治医から「仮に後遺障害が認定されなかったとしても、判断するのは私ではないから責任は持てないよ!」と何度も言われてしまった。責めるつもりは毛頭ないが、過去に「非該当」を責めてきた患者がいたことは想像に難くない…。

事故当日から症状固定まで、1箇所の整形外科に通院していたため、医療照会の恐れもなく、通常通り40日で14級9号が認定された。

続きを読む »

今日も日本のどこかで等級を取りそびれている被害者さんがいるはずです

今日も日本のどこかで等級を取りそびれている被害者さんがいるはずです

そのプレート固定術も日進月歩、プレートの形状が向上しています。鎖骨のカーブに沿って曲がりを加えたもの、そのバリエーションが増えたと思います。鎖骨にジャストフィットすれば、きれいに接合しますし、仮骨形成で太くなることも防げます。治療上は良い事ですが、後の賠償問題として12級5号「鎖骨の変形」が認定されないことに繋がります。事実、本件を含めて鎖骨の変形癒合は減少していると思います。

そのプレート固定術も日進月歩、プレートの形状が向上しています。鎖骨のカーブに沿って曲がりを加えたもの、そのバリエーションが増えたと思います。鎖骨にジャストフィットすれば、きれいに接合しますし、仮骨形成で太くなることも防げます。治療上は良い事ですが、後の賠償問題として12級5号「鎖骨の変形」が認定されないことに繋がります。事実、本件を含めて鎖骨の変形癒合は減少していると思います。

私共は、最初から等級を想定して作業を進める事務所なのです

私共は、最初から等級を想定して作業を進める事務所なのです

猫ちゃんによくみかけます。ワンちゃんでは、シベリアンハスキーに多いようです。

以下、少し調べてみました。

猫ちゃんによくみかけます。ワンちゃんでは、シベリアンハスキーに多いようです。

以下、少し調べてみました。

正直、再請求を覚悟してましたので、初回で取れてよかったです

正直、再請求を覚悟してましたので、初回で取れてよかったです

〇 生保外交員

〇 生保外交員

① ②いずれも、医師によっては「通例として、受傷箇所の計測・記録はするもの」と律儀に考えます。その場合は従うようにしています。

つづく 👉

① ②いずれも、医師によっては「通例として、受傷箇所の計測・記録はするもの」と律儀に考えます。その場合は従うようにしています。

つづく 👉  自賠責で等級を取るより、後の賠償交渉や裁判で等級を維持することが大変な件もあります

自賠責で等級を取るより、後の賠償交渉や裁判で等級を維持することが大変な件もあります

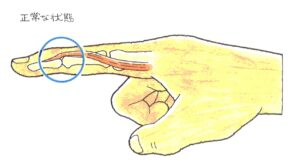

このサインは、国によって意味が異なります。英語圏では「幸運を」との意味が主流ですが、ギリシャでは「くたばれ」の意味だそうです。一説によると、日本の一部では「チョメチョメ」との意味でも使われるそうです(おそらく、昭和の山城 新伍さん由来?)。ここでは、骨折後の変形として話を進めます。

このサインは、国によって意味が異なります。英語圏では「幸運を」との意味が主流ですが、ギリシャでは「くたばれ」の意味だそうです。一説によると、日本の一部では「チョメチョメ」との意味でも使われるそうです(おそらく、昭和の山城 新伍さん由来?)。ここでは、骨折後の変形として話を進めます。

続きを読む »

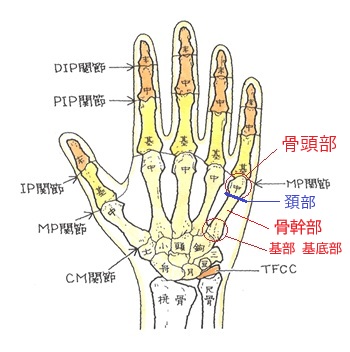

続きを読む » 拘縮や変形が進み、強く固定する必要がある時は、創外固定器という持続牽引装置が用いられてきました。最近は変形癒合のときは、良好な機能は期待できないため、再建手術を要します。矯正骨切り手術や、肋骨肋軟骨を移植して関節を再建する手術が行われます。手指であっても、人工関節置換術や関節固定術などが選択されることがあります。

拘縮や変形が進み、強く固定する必要がある時は、創外固定器という持続牽引装置が用いられてきました。最近は変形癒合のときは、良好な機能は期待できないため、再建手術を要します。矯正骨切り手術や、肋骨肋軟骨を移植して関節を再建する手術が行われます。手指であっても、人工関節置換術や関節固定術などが選択されることがあります。